《发酵工程》课程教学改革与实践

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:7

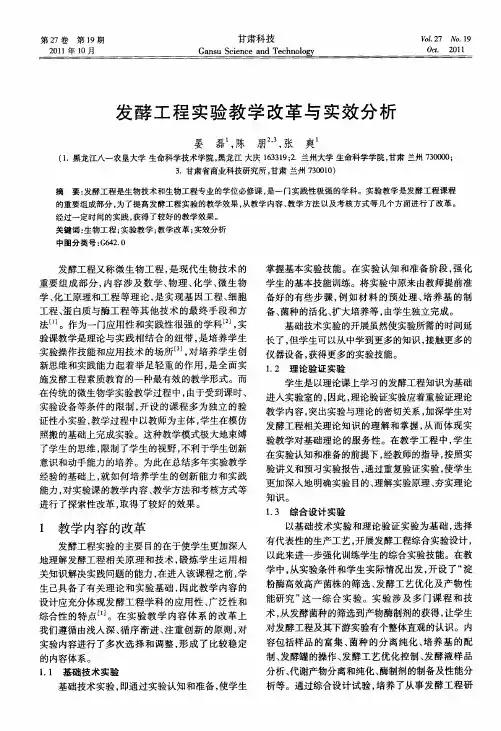

以学生为中心的《发酵工程》课程教学内容体系改革与实践作者:葛立军朱振洪刘文洪郭莹余勤万海同来源:《中国科教创新导刊》2012年第36期摘要:近年来,以学生为中心培养学生学习积极性、自主性、创新性,构建高效的课堂教学模式成为高等院校教学改革的主要内容之一。

发酵工程是一门实践性强的专业课,近年来,根据课程特点结合专业方向,开展了以学生为中心的发酵工程课程教学内容和手段改革,提出了在理论教学上吸取了多元化的教学方法优点,把基于问题的学习和案例引导式教学方法相结合,进行“发酵工艺实例模块”教学内容设计;在实践教学上着重以项目为载体,科研与教学相互促进,突出以学生为中心的教学理念,培养学生的创新实践能力,取得了良好的教学效果。

关键词:以学生为中心发酵工程课程改革中图分类号:G420 文献标识码:A 文章编号:1673-9795(2012)12(c)-0070-02“发酵工程”是我校生物工程、制药工程等专业开设的一门重要专业课,它是一门利用微生物的生长繁殖和代谢活动,并通过现代化工技术,大量生产人们所需产品过程的理论和工程技术课程,该课程含有现代生物科学和工程的科学技术,课程内容涉及到数学、化学、生物化学、微生物学、化工原理和机械设备等学科,涉及面广内容丰富[1~2]。

中药发酵工程方向也是我校省级重点建设生物工程专业的特色专业方向之一,因此,结合专业方向,开展发酵工程课程教学内容和手段改革,推进该课程精品化建设,对提高课程教学水平,加强师资队伍培育,突出专业办学特色等方面具有重要意义。

本文概述了该课程近年来的教学改革体会。

1 课程内容体系改革发酵工程主要包括上游发酵技术(微生物菌种保藏、筛选等)、发酵过程技术(发酵过程控制、发酵培养),下游分离提取技术过程(发酵产物的提取、精制等)三个部分。

而发酵工程课程内容主要讲述生物反应过程理论与技能,即微生物培养、发酵过程控制等中游技术。

为增强课程内容的内在逻辑性,发挥在专业课程群中的承上启下的连贯性,强化各课程之间的有机联系,满足学生多样化的学习需求,我们结合专业方向对发酵工程课程内容体系做了一定的改革和调整,提出了“一个基础、两条主线、三大案例”的发酵工程课程内容体系改革思路。

《发酵工程》实验教学改革初探摘要:长春医学高等专科学校药学系生物工程教研室为了完善《发酵工程》实验课的课程体系,提高学生的综合素质与动手能力,对发酵工程实验课内容、考核方式进行改革,取得了较好的效果。

关键词:发酵工程;实验教学;改革中图分类号:tq92-4 文献标识码:a 文章编号:1674-0432(2013)-01-0181-1发酵工程是针对生物技术及应用和生物制药技术专业学生开设的重要的专业核心课程,是一门应用性和实践性很强的课程[1-4]。

实验在发酵工程教学中占有非常重要的地位,我们一直把本课程实验教学部分作为我们教学的重点,近几年,根据我们的实践教学经验,对这门课程的实验教学内容、考核方式进行初步的探索,形成了我们学校实验教学的特色,主要目的在于提高了学生的实践能力和分析问题解决问题的能力,让学生在有限的时间内掌握发酵相关实践技能,从而培养创新型、综合型人才。

1 对实验教学内容进行改革,强化学生实训能力培养1.1 与生产实际相结合,优化实验内容发酵工程是一门应用性很强的课程,需要理论与实践的密切联系,对学生将来的就业影响深远,而且生命科学领域的新知识、新技术的不断涌现,课程更新速度很快[5]。

因此,为了培养学生的创新能力和动手能力,我们对实践教学内容进行了改革,增加实践教学内容的学时,2008版教学大纲内容实验学时为32学时,2011版教学大纲加大了实验教学内容的比例,实验学时增加到60学时,实验内容改革前只包括液体发酵部分,改革后增加了固体发酵部分和检测部分,并把实验内容按照理论教学内容进行了整合,改革前由四个实验项目,改革后由八个实验项目组成,包括固体发酵和液体发酵整个过程,有利于学生从整体观念出发,强化学生实训能力培养,强化学生职业素质培养,缩短校内实训和校外顶岗实习的距离。

1.2 坚持以人为本,层次安排实验内容发酵工程是一门实践性强的课程,因而实践教学在发酵工程教学活动中非常关键。

《发酵工程》课程教学改革与实践

摘要:《发酵工程》课程是生物工程专业的一门核心课,该课程内容丰富、涉及面广、实践性强。

针对课程的特点,从教学内容整合、教学手段优化和教师素质提高,以及实践教学体系的建立等方面思考与探索该课程教学思路,提高学生学习本门课程的积极性和实践能力,获得了良好的效果。

关键词:发酵工程教学改革实践教学

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)04(a)-0140-02

生物技术是当前世界最前沿的科学技术,目前正以前所未有的深度和广度迅速发展。

发酵工程在生物技术中扮演着产业化的关键角色。

生物技术的迅速发展对科学技术人才的培养提出了更高的要求,需要具有扎实的理论基础、又有一定的实践技能的高素质人才。

《发酵工程》生物工程和生物技术专业的一门核心课,在专业课程体系中起着承上启下的作用,其教学体系的合理编排和设置对生物工程专业的人才培养起着至关重要的作用。

我们仅就14年来的《发酵工程》授课实践,结合其他兄弟院校的教学经验谈谈感悟。

1 精选教学内容,整合课程体系

1.1 精选教学内容

河南科技学院(后简称我校)生物工程专业的《发酵工程》课程是在修完微生物学、生物化学和化工原理等课程之后,本科三年级第一学期开设,与《生物分离工程》、《生化工程》和《生物工程设备》同期开设,《酶制剂》、《酒类工艺学》和《生物制药》等专业课程在其后开设。

生物工程各专业核心课程之间的知识具有较高关联性,教学过程中避免与其它课程交叉重复。

我校每四年进行一次本科培养方案的修订,在参与的制定2005年、2009年和2013年新修订的教学大纲中,《发酵工程》课程的课时由72学时不断被压缩为现在的48学时。

如何在有限的课时内使学生掌握发酵工程最基本的内容,提高他们在实践中分析问题、解决问题的能力,并为今后的发展打下坚实的基础,是《发酵工程》教师需要认真思考的问题。

我们的《发酵工程》授课内容提炼为:以发酵工业过程共性环节为主线,按照发酵工艺过程串联为菌种―培养基―种子扩培―发酵过程控制一条主线。

发酵工程的教学中还应对发酵企业经济效益的评价方法和体系进行分析和阐述;同时经济学的知识和理论体系比较宽泛,只需结合发酵工厂的实际有选择地讲授,做到重点突出,详略得当。

基于此将发酵工程教学内容从章节编排上为:绪论(2学时),工业微生物(4学时),微生物发酵机理(4学时),

发酵工业原料及其处理(2学时),发酵工程的灭菌于空气除菌(4学时),发酵设备与反应器(4学时),发酵工艺控制(4学时),工业发酵染菌的防治(2学时),现代生物技术在发酵工业中的应用(4学时),发酵经济学(2学时)。

1.2 恰当处理与其他课程间的关系

生物工程各专业核心课程之间的知识具有较高关联性,因此在课堂教学中采用关联教学法,避免与其他课程交叉重复。

将不同学科、不同章节的知识点进行关联,同时注意突出本课程的重点内容,发酵工业菌种的生理生化特征、培养基的分类与制备、常用的无菌技术等知识在微生物学中已经详细学习,《发酵工程》中仅作为对知识的回顾;在讲解发酵产品的原理时候,紧密与生物化学知识点相结合;对于种子扩大培养、发酵过程控制以及发酵产品原理与技术应用等内容做深入的讲解,形成由点及线到面,逐步构建起工业生物技术的立体知识网络。

突显《发酵工程》在专业课程体系的承上启下作用。

2 优化教学方法

利用多媒体技术与网络教学资源,同时在课堂上要适时、适当地运用板书,肢体语言等方式进行讲授。

媒体技术的应用,为教学带来了活力,它提供了视觉、听觉等多器官刺激,使抽象的内容具体化、直观化,不仅能活跃课堂气氛,也在一定程度上提高了学生的学习效率。

但是,多媒体课件

只能是辅助教学手段,绝不可多用、滥用甚至完全依赖于它。

在课堂中,起主导作用的仍是教师,教师适当地运用板书,肢体语言等方式,才能达到更好的教学效果,而PPT文件应该只起到类似以前挂图的作用,如若全部用PPT文件讲课,教学效果不好。

教师在讲述中要尽量把生产生活中与发酵有关的实例引人课堂中进行剖析,引导学生自主思考,要善于将书本基本原理与实际应用有机结合起来,从而加深对理论知识的理解,提高学生发现问题、解决问题的能力,促使学生自觉地扮演好学习主体的角色。

这样做即可活跃课堂气氛、激发学生的学习兴趣,又能加深学生对理论和概念及其应用的深刻理解。

在教学环节中,穿插大型发酵企业的产品生产和技术开发以及发展方向,使学生了解该行业的发展现状和趋势,为自己将来的出路早作打算。

3 加强教师队伍

发酵工程具有很强的实践性和应用性,其对授课教师的要求也很高。

发酵产品由实验室―中试―生产逐级放大的过程中,不是按比例放大而是比拟放大,过程出现的问题很多时候需要实践经验指导。

多数主讲发酵工程课程教师虽已获得博士学位,具备知识新、理论强的优势,但缺乏实际生产经验,讲课内容枯燥空洞,教学效果不理想。

教师是课程建设的主要执行者,建设一支优秀的课程教学团队尤为重

要。

我校采用“请进来,走出去”的方法,加强学校教师与企业发酵技术人员的交流互动。

“走出去“就是学校要求35岁以下教师必须到相关企业进行轮岗锻炼一年。

“请进来”就是请企业经验丰富的技术人员来授课,我校生物工程专业设有“华兰班”,华兰生物定期派生产一线的专家讲课,生物工程专业所有学生均可听课。

学校出台有利政策鼓励教师与企业合作,发酵工程教师教学、科研能得到了提高。

4 强化实践教学

实践教学与理论教学相互联系相互支撑,是高等学校教学工作的重要组成部分,对提高学生的综合素质、培养学生的创新精神与实践能力有着特殊作用。

我们的发酵工程课程实践教学由课程实验、课程实习和生产实习三部分组成。

课程实验用于强化学生的基础知识和基本操作能力,课程实习;课程实习用于增强学生的综合和设计能力,生产实习用于培养学生的工程实践能。

4.1 做好基础实验,掌握基本实验技能

结合教材内容和教学目标,开设发酵工程的基础实验,如发酵罐的灭菌与接种等操作、发酵污染的检测与判断等,共16学时课程实验。

通过规范的实验操作,使学生掌握发酵工程的基本实验技术和主要产品的工艺流程。

4.2 开展综合和设计性实验,提高学生创新能力

在课程的实习周,首先带领学生到相关的发酵工程参

观学习,要求学生了解所参观企业发酵产品的生产工艺流程和主要仪器设备;理解生产过程中的原料处理、菌种生产、空气除菌和下游提取等单元操作方法;学会观察生产过程中各发酵参数的变化,并掌握相应的调节措施。

然后,让学生自行设计实验,带领学生到我院发酵工程中试车间进行模拟实验。

通过综合实验,提升学生对基础知识和基本技能的应用能力;再后,通过设计型实验,初步培养学生的科学研究和创新能力。

为了进一步系统培养学生实践技能,我校生物工程专业在第7学期(上)开设了64学时生物工程大实验,开设工艺综合大实验课,第8学期学生自行选择到我们已建立的校企联合理事会单位进行为期两个月的生产实习。

近年来,我院与河南宋河酒业股份有限公司、焦作健康元、新乡华兰生物工程股份有限公司和郑州航空港台湾科技园等20多个大型企业合作,成立了校企联合理事会,开设“校企合作论坛”,每年召开相关企业参加的教学指导委员会年会,采用“校企联合培养”模式,推进教学改革,增强了学生创新创业能力。

通过上述措施,克服了由于专业课时相对减少给发酵工程课程带来的不利影响,课堂气氛活跃,学生学习的热情和积极性提高,教学效果较好。

发酵工程发展迅速,新的工艺和流程、新的发酵产品层出不穷,促使发酵工程教学的不断完善与进步。

要跟上行业发展的步伐,除改进教学内容与

教学方法外,教师本身也要不断学习,提高课程的前瞻性,使学生不仅学习知识,更要树立科研素质,建立并提高分析问题和解决问题的能力。

参考文献

[1] 纪蓓,崔志芳,王冬梅,等.《发酵工程》教学改革与实践[J].新课程研究, 2012,207(12):103-105.

[2] 潘懋元,车如山.做强地方本科院校―地方本科院校的定位与特征研究[J].中国高教研究,2009(12):15-18.

[3] 陈叶福,肖冬光,陈宁,等.对发酵工程课程教学的几点思考[J].中国轻工教育,2010(2):64-65.

[4] 张娟,陈坚,堵国成.发酵工程高层次创新人才培养体系的构建与实践[J].中国轻工教育,2011(5):62-64.

[5] 任晓莉,赵润柱,梁保红.发酵工程课程的教学改革与实践[J].微生物学通报,2011,38(1):127-130.

[6] 孙艳,易宗春,李萍,等.通过实践教学实现生物技术相关课程的系统化[J].中国轻工教育,2010(5):58-59.。