中国古代史课程内容解读

- 格式:docx

- 大小:26.12 KB

- 文档页数:7

八年级上册历史课程摘要:一、前言二、课程内容概述1.中国古代史2.中国近代史3.中国现代史三、课程目标1.了解历史基础知识2.培养学生的爱国主义精神3.提高学生的人文素养四、教学方法1.讲授式教学2.讨论式教学3.实践教学五、课程评价1.平时成绩2.期末成绩六、总结正文:八年级上册历史课程是中学阶段历史教学的重要组成部分,它涵盖了从古代到现代的中国历史。

通过本课程的学习,学生可以了解我国历史的发展脉络,培养爱国主义精神,提高人文素养。

一、课程内容概述本课程分为三个部分:中国古代史、中国近代史和中国现代史。

1.中国古代史中国古代史部分包括从远古时期到清朝的历史。

学生将学习到夏商周的更替、春秋战国时期的百家争鸣、秦汉的统一、三国两晋南北朝的更迭、隋唐的盛世、宋元的繁荣以及明清的兴衰等历史知识。

2.中国近代史中国近代史部分主要涉及鸦片战争至五四运动的历史。

学生将了解到鸦片战争以来我国沦为半殖民地半封建化国家,进而学习太平天国运动、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命等历史事件,以及五四运动标志着新民主主义革命的开始。

3.中国现代史中国现代史部分从五四运动开始,一直延续到改革开放。

学生将学习到新民主主义革命胜利、中华人民共和国成立、社会主义制度建立、改革开放以及现代化建设等历史事件。

二、课程目标通过本课程的学习,学生可以达到以下目标:1.了解历史基础知识,形成正确的历史观念;2.培养学生的爱国主义精神,激发民族自豪感;3.提高学生的人文素养,增强学生对人类文明的认识和理解。

三、教学方法为了实现课程目标,教师将采用以下教学方法:1.讲授式教学:通过讲解历史事件、历史人物和历史现象,使学生掌握历史知识;2.讨论式教学:组织学生进行课堂讨论,培养学生的思辨能力和团队合作精神;3.实践教学:通过参观历史遗址、博物馆等方式,让学生更好地感受历史,提高学习兴趣。

四、课程评价课程评价包括平时成绩和期末成绩两部分。

平时成绩主要根据学生的课堂表现、作业完成情况和小组讨论参与度来评定;期末成绩则根据期末考试的成绩来确定。

中国古代史课程设置

(原创版)

目录

一、中国古代史课程的重要性

二、中国古代史课程的内容设置

1.中国古代史的基本概念和历史分期

2.中国古代史的主要内容

3.中国古代史的课程结构和教学方法

三、中国古代史课程的目标和意义

正文

一、中国古代史课程的重要性

中国古代史课程是研究和了解中国古代社会的重要途径,它涵盖了从远古时期到清朝灭亡的历史,对于学生了解中国文化的发展脉络,把握历史发展规律,增强民族自信心和自豪感具有重要的意义。

二、中国古代史课程的内容设置

1.中国古代史的基本概念和历史分期

中国古代史的基本概念包括历史时期的划分,如原始社会、奴隶社会、封建社会等,以及历史事件、历史人物、历史地理、历史制度等。

历史分期则通常将中国古代史划分为先秦、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、五代十国、宋元明清等时期。

2.中国古代史的主要内容

中国古代史课程的主要内容包括各个历史时期的政治、经济、文化、科技等方面的发展状况,如先秦诸子百家的思想、秦汉的统一帝国、魏晋南北朝的民族融合、隋唐的盛世、五代十国的割据、宋元明清的繁荣与衰

落等。

3.中国古代史的课程结构和教学方法

中国古代史课程的结构通常包括课程简介、历史时期的划分和主要内容、历史事件和人物、历史地理和制度、历史发展的规律和特点等。

教学方法则采用讲授、讨论、案例分析、实地考察等多种形式,以提高学生的学习兴趣和效果。

三、中国古代史课程的目标和意义

中国古代史课程的目标在于培养学生了解中国古代社会的能力,提高学生的历史素养,培养学生的民族自豪感和自信心。

2024版七年级历史教案一、教学目标1.让学生了解中国历史的发展脉络,培养学生对历史的兴趣和爱国情怀。

2.掌握中国古代史的基本知识,理解历史事件的前因后果。

3.培养学生的历史思维能力和分析问题的能力。

二、教学重点与难点1.教学重点:中国古代史的基本知识,历史事件的前因后果。

2.教学难点:历史事件的分析和评价,历史思维能力的培养。

三、教学过程第一课时:中国古代史概述1.导入新课聊一聊:同学们,你们知道我国的历史有多么悠久吗?从古至今,我国历史上有哪些重要的时期?2.课程内容讲解:中国古代史分为先秦、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐、五代十国、宋元、明清七个时期。

每个时期都有其独特的特点和重要的历史事件。

3.课堂互动讨论:同学们,你们认为哪个时期对我国历史发展产生了深远的影响?为什么?4.小结:通过本节课的学习,我们了解了中国古代史的基本框架,为后面的学习奠定了基础。

第二课时:先秦时期1.导入新课聊一聊:同学们,你们知道先秦时期有哪些重要的历史事件吗?2.课程内容讲解:先秦时期包括夏、商、周三个朝代,主要讲述了我国从原始社会向奴隶社会过渡的过程。

3.课堂互动讨论:同学们,你们认为先秦时期哪些制度或文化对我国历史产生了深远的影响?4.小结:通过本节课的学习,我们了解了先秦时期的历史背景和重要事件,为后面学习其他时期奠定了基础。

第三课时:秦汉时期1.导入新课聊一聊:同学们,你们知道秦汉时期有哪些重要的历史事件吗?2.课程内容讲解:秦汉时期是我国历史上第一个大一统时期,主要讲述了秦朝的统一、汉朝的建立和发展。

3.课堂互动讨论:同学们,你们认为秦汉时期哪些制度或文化对我国历史产生了深远的影响?4.小结:通过本节课的学习,我们了解了秦汉时期的历史背景和重要事件,为后面学习其他时期奠定了基础。

第四课时:三国两晋南北朝时期1.导入新课聊一聊:同学们,你们知道三国两晋南北朝时期有哪些重要的历史事件吗?2.课程内容讲解:三国两晋南北朝时期是我国历史上一个动荡不安的时期,主要讲述了三国鼎立、两晋南北朝的更迭。

全日制普通高级中学教科书(选修)中国古

代史

全日制普通高级中学教科书(选修)《中国古代史》是根据教育部2002年颁布的《全日制普通高级中学课程计划》和《全日制普通高级中学历史教学大纲》编写的。

这套教科书的编写宗旨是遵循“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的战略思想,贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务,必须与生产劳动相结合,培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人的方针。

其目的在于推进素质教育,提高普通高中教育质量,培养学生具备思想道德品质、文化科学知识、审美情趣和身体心理素质,以及培养学生的创新精神、实践能力、终身学习的能力和适应社会生活的能力。

在内容上,《中国古代史》注重体现历史发展的时序性和系统性,按照古代社会不同时期政治、经济、文化发展的阶段特点,着重从以下几个方面进行编写:一是社会经济方面,二是政治制度方面,三是文化教育方面,四是民族关系

和对外关系方面,五是科学技术方面。

这套教科书在遵循历史事实的基础上,通过对历史人物、历史事件、历史现象的叙述和分析,帮助学生了解和认识中国古代社会的各个方面,加深对历史发展规律的认识。

此外,《中国古代史》还注重吸收新的研究成果和考古发现,尽可能地反映学术界的最新研究成果,并注重结合社会实际和学生生活实际,使历史知识更加贴近现实、贴近生活。

同时,这套教科书还注重培养学生的历史思维能力和分析解决问题的能力,通过引导学生思考历史问题、分析历史事件和历史人物,使学生能够从历史的角度看待现实问题,增强对现实社会的认识和理解。

总之,《全日制普通高级中学教科书(选修)中国古代史》是一套具有时代特点、符合高中学生认知规律的优秀历史教材,对于推进素质教育、提高教育质量具有重要意义。

2024年初中历史新课程标准解析前言本文档旨在深入解析2024年初中历史新课程标准,为广大师生提供详细、全面的理解和指导。

新课程标准充分体现了我国教育改革的方向和目标,对提升初中历史教学质量具有重要意义。

一、课程标准概述1.1 课程性质新课程标准将初中历史定位为一门涵盖中华文明发展历程、培养学生人文素养和爱国主义情怀的必修课程。

1.2 课程目标新课程标准明确提出初中历史课程的四大目标:知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观、创新与实践。

1.3 课程内容新课程标准将初中历史课程内容分为四个模块:中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界史。

每个模块下设有若干单元,涵盖不同时期的重大历史事件和人物。

二、课程内容解析2.1 中国古代史中国古代史模块包括先秦时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐时期、宋元时期、明清时期等单元。

新课程标准强调对古代文明、政治制度、经济发展、思想文化等方面的深入学习。

2.2 中国近代史中国近代史模块包括鸦片战争、太平天国运动、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、五四运动等单元。

新课程标准要求学生了解我国近代化的探索过程,认识列强对中国的侵略和中国人民的反抗斗争。

2.3 中国现代史中国现代史模块包括中华人民共和国的成立、社会主义道路的探索、改革开放等单元。

新课程标准强调对学生进行社会主义核心价值观教育,培养学生的国家认同感。

2.4 世界史世界史模块包括古代世界、中世纪世界、近现代世界等单元。

新课程标准要求学生关注世界各国的历史发展,了解世界文明的交流与碰撞,提升学生的国际视野。

三、教学建议3.1 教学方法新课程标准提倡启发式、探究式、讨论式教学方法,鼓励教师引导学生主动参与、积极思考。

3.2 教学资源新课程标准鼓励教师运用多种教学资源,如教材、多媒体课件、网络资源等,丰富教学手段,提高教学质量。

3.3 评价方式新课程标准倡导多元化的评价方式,包括过程性评价、终结性评价、自我评价等,全面、客观地评价学生的学业成绩。

中国古代史课程设置摘要:一、引言二、中国古代史课程的设置背景三、中国古代史课程的主要内容1.史前时期2.奴隶制时期3.封建制时期4.历史分期与朝代更迭四、中国古代史课程的意义和价值1.培养学生的历史观念2.增强学生的民族自豪感3.传承和弘扬中华优秀传统文化五、结论正文:中国古代史课程是我国历史教育的重要组成部分,它涵盖了从史前时期到封建制时期的历史内容,旨在帮助学生了解我国古代历史的发展脉络,树立正确的历史观。

一、引言中国古代史课程以我国历史为研究对象,全面系统地介绍中国古代历史的发展过程,通过揭示历史的规律,使学生了解我国历史的发展趋势,为今后的学习和生活提供借鉴。

二、中国古代史课程的设置背景中国古代史课程在我国教育体系中具有重要地位,它的设置背景主要源于我国历史教育的需求,以及学生对我国古代历史知识的渴求。

通过学习中国古代史,学生可以更好地认识我国的历史文化,增强民族自豪感,为传承和弘扬中华优秀传统文化奠定基础。

三、中国古代史课程的主要内容中国古代史课程内容丰富,主要包括以下几个方面:1.史前时期:介绍我国史前时期的历史文化,包括新石器时代、夏商周等历史阶段。

2.奴隶制时期:介绍我国奴隶制时期的历史,包括春秋战国、秦汉等历史阶段。

3.封建制时期:介绍我国封建制时期的历史,包括三国两晋南北朝、隋唐、宋元明清等历史阶段。

4.历史分期与朝代更迭:介绍我国历史分期的原则,以及各个时期朝代的更迭。

四、中国古代史课程的意义和价值中国古代史课程对学生具有重要的教育意义和价值,主要表现在以下几个方面:1.培养学生的历史观念:通过学习中国古代史,学生可以了解我国历史的发展过程,从而树立正确的历史观,培养学生的历史观念。

2.增强学生的民族自豪感:中国古代史课程涵盖了我国古代历史的发展过程,通过学习,学生可以了解我国古代文明的辉煌成就,增强民族自豪感。

3.传承和弘扬中华优秀传统文化:中国古代史课程是对我国古代历史文化的传承和弘扬,通过学习,学生可以更好地了解和传承中华优秀传统文化。

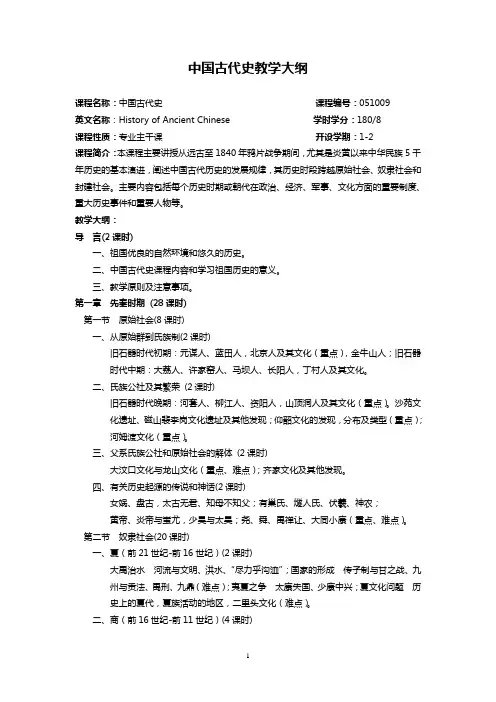

中国古代史教学大纲课程名称:中国古代史课程编号:051009英文名称:History of Ancient Chinese 学时学分:180/8课程性质:专业主干课开设学期:1-2课程简介:本课程主要讲授从远古至1840年鸦片战争期间,尤其是炎黄以来中华民族5千年历史的基本演进,阐述中国古代历史的发展规律,其历史时段跨越原始社会、奴隶社会和封建社会。

主要内容包括每个历史时期或朝代在政治、经济、军事、文化方面的重要制度、重大历史事件和重要人物等。

教学大纲:导言(2课时)一、祖国优良的自然环境和悠久的历史。

二、中国古代史课程内容和学习祖国历史的意义。

三、教学原则及注意事项。

第一章先秦时期 (28课时)第一节原始社会(8课时)一、从原始群到氏族制(2课时)旧石器时代初期:元谋人、蓝田人,北京人及其文化(重点),金牛山人;旧石器时代中期:大荔人、许家窑人、马坝人、长阳人,丁村人及其文化。

二、氏族公社及其繁荣 (2课时)旧石器时代晚期:河套人、柳江人、资阳人,山顶洞人及其文化(重点)。

沙苑文化遗址、磁山裴李岗文化遗址及其他发现;仰韶文化的发现,分布及类型(重点);河姆渡文化(重点)。

三、父系氏族公社和原始社会的解体 (2课时)大汶口文化与龙山文化(重点、难点);齐家文化及其他发现。

四、有关历史起源的传说和神话(2课时)女娲、盘古,太古无君、知母不知父;有巢氏、燧人氏、伏羲、神农;黄帝、炎帝与蚩尤,少昊与太昊;尧、舜、禹禅让、大同小康(重点、难点)。

第二节奴隶社会(20课时)一、夏(前21世纪-前16世纪)(2课时)大禹治水河流与文明、洪水、“尽力乎沟洫”;国家的形成传子制与甘之战、九州与贡法、禹刑、九鼎(难点);夷夏之争太康失国、少康中兴;夏文化问题历史上的夏代,夏族活动的地区,二里头文化(难点)。

二、商(前16世纪-前11世纪)(4课时)商族的兴起和灭夏建国玄鸟生商,相土与王亥,汤放桀,盘庚迁殷(重点、难点);商代的考古发现郑州等地的旱商文化,甲骨文与甲骨学(重点、难点);社会经济和阶级关系农业和畜牧,手工业和商业,百姓,小人,众人,仆妾。

中国古代史课程设置摘要:一、引言二、课程设置背景1.满足社会各界对中华文化的需求2.提高学生对历史的认识和素养3.培养具有历史观念的人才三、课程内容与结构1.教材选择2.课程模块设置1.基本历史知识模块2.历史文化解读模块3.历史事件分析模块4.历史人物评价模块四、教学方法与手段1.传统讲授法2.案例分析法3.讨论式教学法4.实地考察教学法五、课程考核与评价1.平时成绩占比2.期末考试成绩占比3.课程论文占比4.课堂表现占比六、课程实践与反馈1.组织历史实践活动2.邀请专家讲座3.学生课程反馈与改进七、课程设置的成效与展望1.学生历史素养的提升2.课程设置的不断完善3.为社会发展贡献力量正文:一、引言随着中华文化的复兴和人们对历史认识的不断提高,越来越多的人开始关注中国古代史。

为了满足这一需求,我国各类教育机构纷纷开设了古代史课程。

本文将从课程设置的背景、内容、教学方法、考核方式、实践与反馈以及课程设置的成效与展望等方面,详细介绍中国古代史课程的设置。

二、课程设置背景1.满足社会各界对中华文化的需求:中华文化源远流长,古代史作为文化的重要组成部分,人们对它的关注度逐渐上升。

开设古代史课程,有助于满足社会各界对中华文化的需求。

2.提高学生对历史的认识和素养:学习古代史,可以使学生对我国历史发展有一个全面的了解,提高他们的历史素养。

3.培养具有历史观念的人才:通过学习古代史,学生可以从中汲取智慧,培养自己的历史观念,为我国社会发展贡献力量。

三、课程内容与结构1.教材选择:根据课程目标和教学要求,选择具有权威性、系统性的教材,以确保学生掌握全面、准确的历史知识。

2.课程模块设置:(1)基本历史知识模块:介绍中国古代史的基本脉络、重要事件和人物。

(2)历史文化解读模块:分析古代文化的起源、特点及其影响。

(3)历史事件分析模块:对重大历史事件进行深入剖析,揭示其背后的原因、过程和结果。

(4)历史人物评价模块:对古代著名人物进行客观、公正的评价,总结他们的历史贡献。

中国古代史课程设置

中国古代史课程设置通常包括以下几个方面:

1.课程目标:明确课程的目标,例如培养学生对于中国古代历史的基本概念、发展历程、重要事件和人物的理解,提高他们的历史意识和历史素养。

2.课程内容:根据课程目标,安排适当的教学内容。

中国古代史的内容通常包括古代中国的政治、经济、文化、社会和国际关系等方面。

3.课程结构:课程结构应该能够反映出中国古代历史的发展脉络和重要阶段。

可以按照朝代或历史时期来组织教学内容。

4.教学方法:教学方法应该多样化,包括课堂讲解、学生讨论、案例分析、专题研究等。

这样可以提高学生的学习兴趣和参与度。

5.课程评估:制定合理的课程评估标准,以评估学生的学习成果和教师的教学效果。

评估方法可以包括考试、论文、小组讨论等。

6.教学资源:提供必要的教学资源,如教材、参考书籍、在线资源等,以帮助学生更好地学习和理解中国古代史的内容。

7.教师队伍:确保教师具备足够的专业知识和教学经验,能够有效地传授知识和引导学生学习。

总之,中国古代史课程设置应该能够全面地涵盖中国古代历史的各个方面,同时注重教学方法的多样性和评估标准的合理性,以帮助学生更好地掌握历史知识和提高历史素养。

中国古代史课程知识点梳理古代中国是一个悠久而辉煌的文明史,其历史渊源深厚,留下了众多宝贵的历史文物和丰富的历史知识。

学习中国古代史,可以帮助我们更好地了解中国的历史发展和文化传承。

本文将梳理中国古代史课程的主要知识点,帮助读者整理思路,更好地掌握关键内容。

一、原始社会与奴隶社会在远古时期,原始社会是人类社会的最初阶段。

人们以狩猎和采集为生,并逐渐形成了母系氏族制度和原始宗教信仰。

随着生产力的发展,奴隶社会逐渐出现。

奴隶社会中,劳动人民的劳动成果被剥削,奴隶主成为统治阶级。

二、夏、商、西周与东周夏朝是中国历史上有记载的第一个王朝,也是神话传说中的伏羲氏的后裔所建立的。

商朝是中国历史上的第一个有实证记载的王朝,商朝的繁荣和发展被称为“商代文明”。

西周是中国古代历史上一个重要的朝代,它的建立结束了商朝的统治,开启了整个古代中国历史的新篇章。

东周是西周的后续王朝,分为春秋和战国两个时期,是中国历史上一个动荡而充满变革的时期。

三、秦、汉、三国与两晋南北朝秦朝统一六国后建立,它的主要成就有秦始皇的统一六国、焚书坑儒、修长城以及制定的统一标准等。

汉朝是中国历史上最长的一个封建王朝,其间又分为西汉和东汉两个时期,这个时期又称为中国历史上的文化黄金时期。

三国时期是中国历史上的一个混乱时期,三国争霸不休,最终形成了魏、蜀、吴三个政权。

两晋南北朝时期,中国分裂为南北两个政权,中国古代史上的北方民族开始兴起。

四、隋、唐、五代十国与宋辽金元隋朝是中国历史上的短暂王朝,其最重要的成就是统一了南北朝分裂的局面,实现了大一统。

唐朝是中国历史上最繁荣和强盛的王朝之一,它的政治制度和文化艺术成就影响了后世。

五代十国是中国历史上较为混乱的历史时期,这个时期中国分裂为五个朝代和十个割据政权。

宋朝、辽朝、金朝和元朝是中国历史上的四个重要王朝,其中,元朝是蒙古人统治中国的王朝,这也是中国历史上唯一一个由外族统治的王朝。

五、明与清明朝是中国历史上的最后一个封建王朝,它的建立结束了蒙古族的统治,也标志着中国历史上最后一个封建政权的诞生。

《中国古代史》课程讲稿说明第一章原始社会WORD最新版《中国古代史》课程讲稿说明1、本讲义稿教学内容的时间是按配套教材和教学习惯,上限起于原始社会,下限迄于清鸦片战争前。

2、各章的教学目的、参考书目等项,在教学大纲中已经列出,本讲稿中不再详细列举。

3、根据教学的实际需要,本讲稿内容在总体依据教学大纲的原则下,其具体章、节、目内容上,做有必要的调整,既注意与教材整体上的依凭和配合关系,又注意突出讲稿的自身特点。

教学中安排有适量的讨论课与自学内容,对此,本讲义中只简列其内容要点。

4、本讲稿从以两汉魏晋南北朝部分为界分为三部分,是由三位教师分别提供(详略上或略有差别),教研室集体进行了统稿讨论。

讲稿自不同于个人著述,更多地直接参考了学术界的研究成果,特此说明和志谢。

序言•历史的含义中国是世界上唯一的古代文明延续至令的国家,中国有着从古至今不中断的历史记载,中国的古代文化被称为史官文化。

在中国的甲骨文、金文中就有史字,多是和御史、小史等职掌在一起,那多是史官,后来有了春秋、《史记》等史书,有司马迁等史学家。

历史一词,较早是从三国时期开始的。

我们经常说的二十四史、古代史等,只能算是人们写的中国古代史时期的历史,并不能说他们写的这些历史的书,就是历史本身。

在习惯上,也称这些历史记载为历史的。

这是因为历史的,是一个形容词,因用的时间、地点不同,意义相异,有过去的、可记忆的、卓著可传后世的、学术上考察事物的方法等。

李大钊特别重视“历史”一词的不同用法,他说:“历史这样东西,是人类生活的行程,是人类生活的联结,是人类生活的变迁,是人类生活的传演,是有生命的东西,是活的东西,是进步的东西,是发展的东西,是周流复动的东西;他不是些陈编,不是故纸,不是僵石,不是枯骨,不是死的东西。

我们的研究应该是活的历史,不是死的历史,活的历史,只能在人们生活里去得,不能在故纸堆里去寻。

资料、史料,只能说是历史的记录,是研究历史的必要的材料,不能说他们就是历史,那些卷帙、册纂、图表、典籍,全是活的历史的一部分的缩影,而不是历史的本体”。