麋鹿

- 格式:ppt

- 大小:7.06 MB

- 文档页数:11

麋鹿,学名Alces alces,是一种大型的有蹄类动物,属于鹿科。

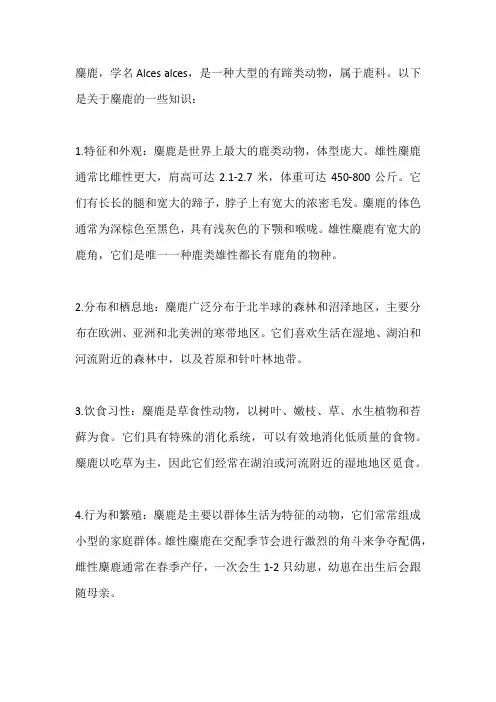

以下是关于麋鹿的一些知识:1.特征和外观:麋鹿是世界上最大的鹿类动物,体型庞大。

雄性麋鹿通常比雌性更大,肩高可达2.1-2.7米,体重可达450-800公斤。

它们有长长的腿和宽大的蹄子,脖子上有宽大的浓密毛发。

麋鹿的体色通常为深棕色至黑色,具有浅灰色的下颚和喉咙。

雄性麋鹿有宽大的鹿角,它们是唯一一种鹿类雄性都长有鹿角的物种。

2.分布和栖息地:麋鹿广泛分布于北半球的森林和沼泽地区,主要分布在欧洲、亚洲和北美洲的寒带地区。

它们喜欢生活在湿地、湖泊和河流附近的森林中,以及苔原和针叶林地带。

3.饮食习性:麋鹿是草食性动物,以树叶、嫩枝、草、水生植物和苔藓为食。

它们具有特殊的消化系统,可以有效地消化低质量的食物。

麋鹿以吃草为主,因此它们经常在湖泊或河流附近的湿地地区觅食。

4.行为和繁殖:麋鹿是主要以群体生活为特征的动物,它们常常组成小型的家庭群体。

雄性麋鹿在交配季节会进行激烈的角斗来争夺配偶,雌性麋鹿通常在春季产仔,一次会生1-2只幼崽,幼崽在出生后会跟随母亲。

5.与人类的关系:麋鹿在古代和现代都对人类有重要的意义。

它们的肉、皮毛和鹿角都是有经济价值的,被人类用于食物、衣物和工艺品制作。

麋鹿也是狩猎运动中的重要对象,但由于过度狩猎和栖息地破坏,一些地区的麋鹿种群数量受到了威胁,因此在很多地方对麋鹿实施了保护措施。

保护措施包括设立自然保护区、限制狩猎活动、推动栖息地保护和恢复、监测种群数量和健康状况等。

此外,麋鹿也成为旅游观光的对象,在一些地方可以进行野外观察和观赏。

这种观光活动有助于提高人们对麋鹿保护的意识,并促进当地经济的发展。

总体来说,麋鹿是一种重要的野生动物,具有生态和经济的价值。

通过保护措施的实施,我们可以帮助维持和恢复麋鹿种群的健康,并确保它们在自然环境中的生存。

麋鹿百科名片麋鹿-大丰麋鹿保护区提供麋鹿(学名:Elaphurus davidianus)属于鹿科,又名大卫神父鹿,因为它头脸像马、角像鹿、颈像骆驼、尾像驴,因此又称四不像,原产于中国长江中下游沼泽地带,以青草和水草为食物,有时到海中衔食海藻。

体长达两米,重300千克。

曾经广布于东亚地区。

后来由于自然气候变化和人为因素,在汉朝末年就近乎绝种。

元朝时,为了以供游猎,残余的麋鹿被捕捉运到皇家猎苑内饲养。

到19世纪时,只剩下在北京南海子皇家猎苑内一群。

在西方发现后不久被八国联军捕捉并从此在中国消失。

中文学名:麋鹿拉丁学名: Elaphurus davidianus界:动物界门:脊索动物门纲:哺乳纲目:偶蹄目科:鹿科亚科:鹿亚科属:麋鹿属种:麋鹿分布区域:原分布于长江中下游。

目前在北京、湖北、江苏的自然保护区。

生态环境:低洼湿地和沼泽濒危等级:濒危国家保护级别:一级灭绝原因:栖息地破坏,过度捕猎目录简介历史记载古代研究神话传说外形特征分布范围习性特征繁殖保护级别保护现状受威胁因素在中国的灭绝与复兴种群现状大丰麋鹿自然保护区简介大丰麋鹿亮相世博园麋鹿保护突出贡献者——丁玉华石首麋鹿自然保护南海子麋鹿苑麋鹿博物馆相关资料麋鹿的身世失而复得的珍兽麋鹿麋鹿回家的故事本土绝迹沦落天涯水土不服绝处逢生祖国富强麋鹿回家放养成功回归自然麋鹿之乡大丰南海子麋鹿传奇网络用语简介历史记载古代研究神话传说外形特征分布范围习性特征繁殖保护级别保护现状受威胁因素在中国的灭绝与复兴种群现状大丰麋鹿自然保护区简介大丰麋鹿亮相世博园麋鹿保护突出贡献者——丁玉华石首麋鹿自然保护南海子麋鹿苑麋鹿博物馆相关资料麋鹿的身世失而复得的珍兽麋鹿麋鹿回家的故事本土绝迹沦落天涯水土不服绝处逢生祖国富强麋鹿回家放养成功回归自然麋鹿之乡大丰南海子麋鹿传奇网络用语展开编辑本段简介生活在黄海湿地大丰保护区的麋鹿[1]麋鹿又名“四不象”,是中国特有的动物,也是世界珍稀动物。

关于麋鹿的知识麋鹿,科学名马尾鹿,属于鹿科动物,是大型的草食性动物。

它们生活在北半球的混合林、温带森林和高山地区。

麋鹿体型庞大,毛色多为浅褐色或灰褐色。

麋鹿的头上长有一对分枝的鹿角,雌性麋鹿一般没有鹿角。

麋鹿是草食性动物,主要以草、树叶和嫩芽为食。

它们以常年流水的河流、湖泊和深林中的湿地为生活环境。

麋鹿属于反刍动物,它们的胃有四个分节,可以有效地消化植物纤维。

由于麋鹿食性广泛,适应性强,因此分布广泛,数量相对较多。

麋鹿是冬季较为活跃的动物,它们具有很强的耐寒性。

冬天来临之前,麋鹿会积累脂肪,以应对寒冷的气候。

在冬季,麋鹿会聚集在农田、森林边缘等地方觅食。

它们利用长而尖锐的舌头舔舐树皮上的地衣和苔藓,以获取营养。

此外,麋鹿还会打破冰层,吃水下的水草。

麋鹿有着优秀的奔跑能力,尤其在雪地中更加游刃有余。

它们的腿长而细,适合在雪地和草地上奔跑。

当麋鹿奔跑时,它们会用前腿跳跃,类似于飞行的姿势,这种动作被称为"飞奔"。

在飞奔的过程中,麋鹿的速度可以达到每小时60英里。

这种高速奔跑的能力,使得麋鹿在遭受捕食者的追捕时能够更好地逃离。

就像大多数鹿科动物一样,麋鹿有着非常发达的听觉和嗅觉。

它们能够听到远处的声音并闻到附近的气味,这有助于提醒它们有关潜在危险的信息。

当麋鹿感到危险时,它们会发出警报声,以向同伴传递危险信号。

麋鹿是社交性动物,它们常常组成群体生活。

在繁殖季节,雄性麋鹿会通过角斗来争夺配偶权。

角斗是两只雄性麋鹿之间的竞争行为,它们用鹿角相互碰撞,并试图将对方击倒。

角斗的胜者通常会成为群体中的领导者,有机会更多地配种。

雌性麋鹿在怀孕期间会分离出来,以保护自己和即将出生的幼崽的安全。

雌性麋鹿一般在春季诞生幼崽,幼崽被称为"鹿羔"。

麋鹿羔刚出生时,毛色较浅,通常会躺在草地上,以躲避潜在的危险。

幼崽在出生后几天内,会跟随母亲一起觅食,并逐渐学习如何找到食物。

麋鹿在传统的文化中具有特殊的象征意义。

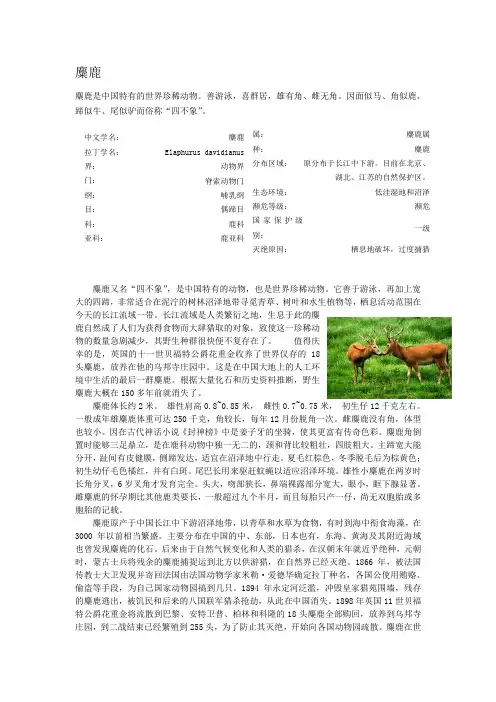

麋鹿麋鹿是中国特有的世界珍稀动物。

善游泳,喜群居,雄有角、雌无角。

因面似马、角似鹿、蹄似牛、尾似驴而俗称“四不象”。

麋鹿又名“四不象”,是中国特有的动物,也是世界珍稀动物。

它善于游泳,再加上宽大的四蹄,非常适合在泥泞的树林沼泽地带寻觅青草、树叶和水生植物等,栖息活动范围在今天的长江流域一带。

长江流域是人类繁衍之地,生息于此的麋鹿自然成了人们为获得食物而大肆猎取的对象,致使这一珍稀动物的数量急剧减少,其野生种群很快便不复存在了。

值得庆幸的是,英国的十一世贝福特公爵花重金收养了世界仅存的18头麋鹿,放养在他的乌邦寺庄园中。

这是在中国大地上的人工环境中生活的最后一群麋鹿。

根据大量化石和历史资料推断,野生麋鹿大概在150多年前就消失了。

麋鹿体长约2米。

雄性肩高0.8~0.85米, 雌性0.7~0.75米, 初生仔12千克左右。

一般成年雄麋鹿体重可达250千克,角较长,每年12月份脱角一次。

雌麋鹿没有角,体型也较小。

因在古代神话小说《封神榜》中是姜子牙的坐骑,使其更富有传奇色彩。

麋鹿角倒置时能够三足鼎立,是在鹿科动物中独一无二的,颈和背比较粗壮,四肢粗大。

主蹄宽大能分开,趾间有皮健膜,侧蹄发达,适宜在沼泽地中行走。

夏毛红棕色,冬季脱毛后为棕黄色;初生幼仔毛色橘红,并有白斑。

尾巴长用来驱赶蚊蝇以适应沼泽环境。

雄性小麋鹿在两岁时长角分叉,6岁叉角才发育完全。

头大,吻部狭长,鼻端裸露部分宽大,眼小,眶下腺显著。

雌麋鹿的怀孕期比其他鹿类要长,一般超过九个半月,而且每胎只产一仔,尚无双胞胎或多胞胎的记载。

麋鹿原产于中国长江中下游沼泽地带,以青草和水草为食物,有时到海中衔食海藻,在3000年以前相当繁盛。

主要分布在中国的中、东部,日本也有,东海、黄海及其附近海域也曾发现麋鹿的化石。

后来由于自然气候变化和人类的猎杀,在汉朝末年就近乎绝种,元朝时,蒙古士兵将残余的麋鹿捕捉运到北方以供游猎,在自然界已经灭绝。

1866年,被法国传教士大卫发现并寄回法国由法国动物学家米勒·爱德华确定拉丁种名,各国公使用贿赂、偷盗等手段,为自己国家动物园搞到几只。

麋鹿麋鹿属于鹿科,又名大卫神父鹿,因为它头脸像马、角像鹿、颈像骆驼、尾像驴,因此又称四不像,原产于中国长江中下游沼泽地带,以青草和水草为食物,有时到海中衔食海藻。

体长达两米,重300千克。

曾经广布于东亚地区。

后来由于自然气候变化和人为因素,在汉朝末年就近乎绝种。

元朝时,为了以供游猎,残余的麋鹿被捕捉运到皇家猎苑内饲养。

到19世纪时,只剩下在北京南海子皇家猎苑内一群。

1900年,在西方发现后不久被八国联军把最后一群麋鹿捕捉杀戮并从此在中国消失。

简介麋鹿又名“四不象”,是中国特有的动物,也是世界珍稀动物。

它善于游泳,再加上宽大的四蹄,非常适合在泥泞的树林沼泽地带寻觅青草、树叶和水生植物等,栖息活动范围在今天的长江流域一带。

长江流域是人类繁衍之地,生息于此的麋鹿自然成了人们为获得食物而大肆猎取的对象,致使这一珍稀动物的数量急剧减少,其野生种群很快便不复存在了。

值得庆幸的是,英国的十一世贝福特公爵花重金收养了世界仅存的18头麋鹿,放养在他的乌邦寺庄园中。

这是在中国大地上的人工环境中生活的最后一群麋鹿。

根据大量化石和历史资料推断,野生麋鹿大概在150多年前就消失了。

历史记载麋鹿是中国特有的动物也是世界珍稀动物。

它善于游泳,再加上宽大的四蹄,非常适合在泥泞的树林沼泽地带寻觅青草、树叶和水生植物等食物,栖息活动范围在现在的长江流域一带。

黄河流域是人类繁衍之地,生息于此的麋鹿自然成了人们为获得食物而大肆猎取的对象,致使这一珍奇动物的数量急剧减少,其野生种群很快便不复存在了。

值得庆幸的是,早在3000多年前的周朝时,麋鹿就被捕进皇家猎苑,在人工驯养状态下一代一代地繁衍下来,一直到清康熙、乾隆年间,在北京的南海子皇家猎苑内尚有二百多头。

这是在中国大地上的人工环境中生活的最后一群麋鹿。

根据大量化石和历史资料推断,野生麋鹿大概在清朝才濒临灭绝的境地。

1865年,法国传教士兼博物学家阿芒·戴维神甫在北京南部考察动植物时发现了这种奇特的动物,这是世人第一次从学术角度知道了麋鹿。

麋鹿是一种大型食草动物,体长170~217厘米,尾长60~75厘米。

雄性肩高122~137厘米,雌性70~75米厘米,体形比雄性略小一般雄麋鹿体重可达200公斤,角长达80厘米,每年脱换一次。

麋鹿的角型是鹿科动物中独一无二的——站着的时候,麋鹿角的各枝尖都指向后方,而其它鹿的角尖都指向前方。

雌麋鹿没有角,体形也较小。

麋鹿的尾巴是鹿科动物中最长的。

长尾巴用来驱赶蚊蝇,以适应沼泽环境中的生活。

麋鹿蹄子宽大,行动轻快敏捷。

麋鹿性好合群,善游泳,主要以禾本科、苔类及其它多种嫩草和树叶为食。

据科学家考证,早在3千多年前,中国黄河、长江中下游地区就有麋鹿,汉朝以后逐渐减少它曾在中国生活了数百万年,已出土的野生麋鹿化石表明,麋鹿起源于距今200多万年前,距今约1万年前到距今约3000年时最为昌盛,数量达到上亿头,中国境内无论是麋鹿化石点的数目或某个化石点的标本数量都极为丰富,但在距今约3000年的商周时期以后却迅速衰落,直到清朝初年野生麋鹿最后绝迹。

野生麋鹿的最后栖息地是长江口附近沿海地区。

尽管麋鹿曾广泛分布于中国东部及中部地区的长江南北,但主要分布中心仍在长江三角洲的沿海地区。

它们十分喜爱温暖湿润的沼泽水域,甚至喜欢接触海水,衔食海藻。

从1967年至1998年先后出土麋鹿化石12处。

考古发现,1万年至4000年前人类遗址中出土的麋鹿骨骼数量,大致与家猪骨骼数量相当。

麋鹿属于鹿科,又名大卫神父鹿,因为它头脸像马、角像鹿、颈像骆驼、尾像驴,因此又称四不像,原产于中国长江中下游沼泽地带,以青草和水草为食物,有时到海中衔食海藻。

体长达两米,重300千克。

曾经广布于东亚地区。

后来由于自然气候变化和人为因素,在汉朝末年就近乎绝种。

元朝时,为了以供游猎,残余的麋鹿被捕捉运到皇家猎苑内饲养。

到19世纪时,只剩下在北京南海子皇家猎苑内一群。

1900年,在西方发现后不久被八国联军把最后一群麋鹿捕捉杀戮并从此在中国消失。

麋鹿又名“四不象”,是中国特有的动物,也是世界珍稀动物。

它善于游泳,再加上宽大的四蹄,非常适合在泥泞的树林沼泽地带寻觅青草、树叶和水生植物等,栖息活动范围在今天的长江流域一带。

长江流域是人类繁衍之地,生息于此的麋鹿自然成了人们为获得食物而大肆猎取的对象,致使这一珍稀动物的数量急剧减少,其野生种群很快便不复存在了。

值得庆幸的是,英国的十一世贝福特公爵花重金收养了世界仅存的18头麋鹿,放养在他的乌邦寺庄园中。

这是在中国大地上的人工环境中生活的最后一群麋鹿。

根据大量化石和历史资料推断,野生麋鹿大概在150多年前就消失了。

在中国,麋鹿又叫做四不像,被认为是一种灵兽。

最为著名的形象是古典小说《封神演义》里姜子牙的坐骑四不象。

外形特征长约2米。

雄性肩高0.8~0.85米,雌性0.7~0.75米,初生仔12千克左右。

一般成年雄麋鹿体重可达250千克,角较长,每年12月份脱角一次。

雌麋鹿没有角,体型也较小。

角多叉似鹿、颈长似骆驼、尾端有黑毛,因在古代神话小说《封神榜》中是姜子牙的坐骑,使其更富有传奇色彩。

麋鹿角倒臵时能够三足鼎立,是在鹿科动物中独一无二的,颈和背比较粗壮,四肢粗大。

主蹄宽大能分开,趾间有皮健膜,侧蹄发达,适宜在沼泽地中行走。

夏毛红棕色,冬季脱毛后为棕黄色;初生幼仔毛色橘红,并有白斑。

尾巴长用来驱赶蚊蝇以适应沼泽环境。

雄性小麋鹿在两岁时长角分叉,6岁叉角才发育完全。