《坛经》两则优秀

- 格式:ppt

- 大小:865.00 KB

- 文档页数:28

人要用智慧面对现实,用创意解决问题,用清醒的态度面对生命的意义和价值。

禅正是一种心的训练课程,让每一个人更清醒、更有效地面对人生。

在现实生活中,不少人心灵的生活变得紊乱、烦躁不安和茫然无措,佛理禅趣应是当代人诊治上述病疴的最好方剂。

佛理是一种生命的哲理,它是对生活的理性思考,对人类情绪的理智控制,对社会矛盾的理想化解;禅趣是一种高境界的情趣,一种生命的智慧、生活的指南、心灵的艺术。

佛理禅趣能够帮助我们提升生命的价值,提高生活的质量和人生的幸福指数。

中国古代影响最大的思想有儒、释、道三家。

释即佛教,它虽然是从域外传入的,但在长期的发展过程中,也逐渐融入中国本土文化,并成为中国文化的重要组成部分,在现实社会中有广泛的影响。

佛教有很强的文学性,有不少佛经主要就是通过故事宣传佛教思想的,这些故事往往情节生动、形象鲜明,除了带有宗教的意味外,还包含了丰富的人生哲理。

1.了解佛教在中国的传播以及对中国文化的影响。

2.了解《坛经》和《百喻经》的语言特色,积累常用的文言实词和虚词。

3.批判地继承佛教思想,思考其对现代社会人生的启示意义。

经典原文5 《坛经》两则◎走近先贤大鉴禅师——慧能1.生平简介慧能(638~713),中国禅宗第六代祖师。

他在禅宗五祖弘忍门下学佛。

2.主要成就慧能的言行被其弟子汇编成书,这就是被奉为禅宗宗经的《坛经》。

3.地位影响慧能主张不立文字、教外别传,提倡心性本净、佛性本有、直指人心、见性成佛。

这是世界佛教史尤其是中国佛教史上的一次重大改革。

慧能以后,禅宗广为流传,于唐末五代时达到极盛。

禅宗使中国佛教发展到了顶峰,对中国古代文化的发展具有重大影响。

◎背景呈现慧能被授为第六代祖师后,在南华寺传教说法长达37年之久。

其间,韶州刺史韦璩曾邀请慧能到韶州大梵寺讲经,其言行被弟子法海汇编成书,这就是被奉为禅宗宗经的《六祖坛经》。

◎国学链接[文学常识]中国佛书至尊——《坛经》《坛经》,又名《六祖法宝坛经》,是中国佛教禅宗南宋创始者、禅宗六祖慧能的传法记录。

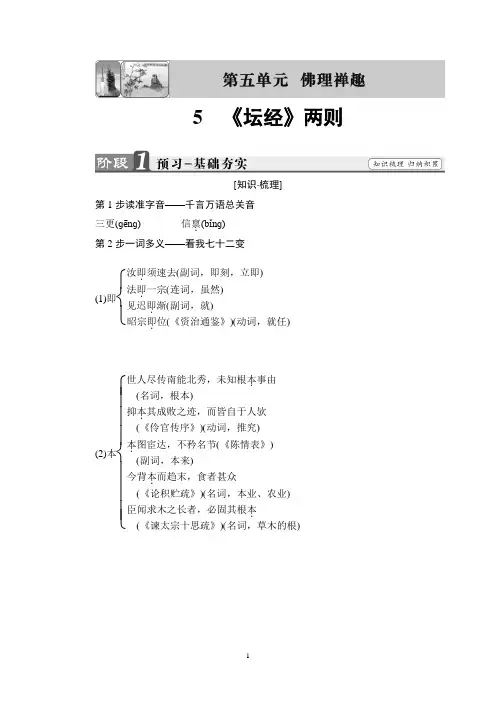

5 《坛经》两则[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音三更(ɡēnɡ) 信禀.(bǐnɡ) 第2步一词多义——看我七十二变(1)即⎩⎨⎧汝即.须速去(副词,即刻,立即)法即.一宗(连词,虽然)见迟即.渐(副词,就)昭宗即.位(《资治通鉴》)(动词,就任) (2)本⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧ 世人尽传南能北秀,未知根本.事由 (名词,根本)抑本.其成败之迹,而皆自于人欤 (《伶官传序》)(动词,推究)本.图宦达,不矜名节(《陈情表》) (副词,本来)今背本.而趋末,食者甚众 (《论积贮疏》)(名词,本业、农业)臣闻求木之长者,必固其根本. (《谏太宗十思疏》)(名词,草木的根)(3)间⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧ 若住此间.,有人害汝,汝即须速去 (名词,处所)其间.旦暮闻何物(《琵琶行 并序》) (名词,时间)草屋八九间.(《归园田居〈其一〉》)(量词, 房屋的最小单位)扁鹊见蔡桓公,立有间.(《扁鹊见蔡桓公》) (名词,一会儿)肉食者谋之,又何间.焉(《曹刿论战》) (动词,参与) (4)见⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧ 见.有迟疾,见.迟即渐,见.疾即顿(名词,见性, 佛教用语,意思是悟彻清净的佛性)唯见.江心秋月白(《琵琶行 并序》) (动词,看见)而燕国见.陵之耻除矣 (《荆轲刺秦王》)(介词,表被动)生孩六月,慈父见.背(《陈情表》) (代词,用在动词前表一方对另一方的关系,相当于“我”)图穷而匕首见.(《荆轲刺秦王》)(动词,出现)(5)于⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 慧能大师,于.韶州城东三十五里曹溪山住 (介词,在)业精于勤荒于.嬉(《进学解》)(介词,由于)于.其身也,则耻师焉(《师说》)(介词,对于)归璧于.赵(《廉颇蔺相如列传》)(介词,到)臣诚恐见欺于.王而负赵(《廉颇蔺相如列传》) (介词,表被动)师不必贤于.弟子(《师说》)(介词,比)第3步词类活用——词性变化含义迥 于南荆府当阳县玉泉寺住持..修行(名词作动词,担任住持) 第4步文言句式——特殊句式多留意(1)何以渐顿?(宾语前置句) 译文:为什么会有渐悟和顿悟的区别呢?(2)唤慧能堂内。

《坛经》两则同步学案一.疏通课文慧能受法五祖..(弘忍,俗姓周,湖北黄梅人,生于隋仁寿元年(601)。

七岁时,从四祖道信出家,年十三,正式剃度为僧。

他在道信门下,日间从事劳动,夜间静坐习禅.唐永徽三年(651)道信付法传衣给他。

同年九月道信圆寂,由他继承法席,后世称他为禅宗第五祖。

他因在双峰山的东面冯茂山另建道场,名东山寺,时称他的禅学为东山法门。

)夜至三更,唤慧能堂.(佛堂)内,说《金刚经》。

慧能..(慧能接受禅法。

慧能,俗姓卢,新州人,为禅宗南宗的始祖。

也叫惠能。

)一闻,言下..(一言之下,顿时)便悟。

其夜受法,人尽不知,便传顿法..(即顿悟法门,意思是不需要时间也不需要循序渐进,直接悟到真理的教法。

)及衣.(法衣):“汝为六代祖,衣将为信禀....(指传授禅法的一种特殊方法,强调学禅者对..(信物,凭信),代代相传;法以心传心禅法的内心自悟:把握禅理不拘于形式,重点是“修心”,关键在于知道“心即是佛”。

),当令自悟。

”五祖言:“慧能!自古传法,气如悬丝..(此处,....(生命如同悬挂在发丝上,比喻相当危险。

)。

若住.(停留)此间此地),有人害汝,汝即.(即刻)须速去.(离开)。

”五祖弘忍和尚夜里到了三更天的时候,把慧能召唤到佛堂里,为他解说《金刚经》。

慧能一经传授,顿时就领悟了佛法。

当天夜里接受训导,别人都不知道。

于是弘忍和尚就把顿悟的法门和本门的信物袈裟传给了慧能:“你就是六代祖师了,这件袈裟就是信物,要代代传下去;本门修行要‘以心传心’,应当引导弟子自己领悟。

”弘忍又说:“慧能!自古传授法器,都是很危险的事情,就像生命悬在发丝上一样!如果你在这里停留,有人就会害你,你应该即刻就离开这里。

”本文主要写了什么内容?可以分为哪几层?写出了弘忍大师怎样的性格特点?这一则主要是写慧能受衣法时的情景和弘忍大师的教诲。

第一层从开头至“当令自悟”。

它包括两层意思:一是传法给慧能,宣布他为自己的传人,以自己的袈裟为信物,将佛法一代一代发扬光大。

坛经经典片段解读

《坛经》是佛教经典,其中的一些经典片段可以给人以启示和思考。

以下是对其中一个经典片段的解读:

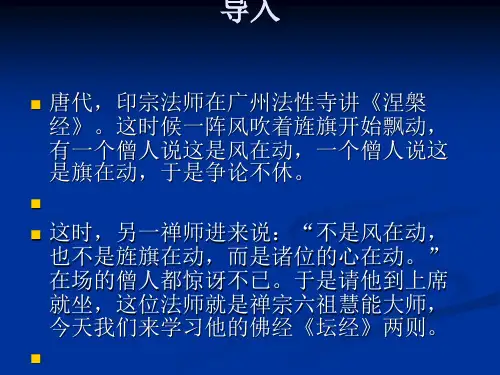

风吹幡动,实是心动。

惠能此话何以惊醒众人?

《坛经》记载,惠能当时在场,听到僧人议论风动还是幡动,便上前说了答案,惊动众人。

他说:“不是风动,不是幡动,仁者心动。

”这句话直接参透话头,点破窗户纸,让众僧感到惊讶。

为什么“仁者心动”就是打破了盘中谜呢?因为天下万物的状态都是迭加态的,当人去观察时,状态就会定格在某一种上。

比如两个僧人说的“风吹”、“幡动”,就是动用了意念、心念去识别。

一旦心念参与了观察,风、幡的状态便由观察者的认知所决定了。

因此上,“心动”才是根本的原因。

若没有心念的起动,风动了没,幡动了没,风幡都是如何在动,都是未知的。

所以,每个人心中的世界是不一样的,就是由于观察者的心念决定的。

《坛经》中的这个经典片段强调了人心对于认知的影响,提醒人们要保持内心的平静和清净,以更好地感知世界和自我。

第五单元佛理禅趣经典原文 5《坛经》两则李叔同,留学日本首演《茶花女》,揭开中国话剧史的序幕;又以音乐绘画,刷新故国视听。

他英姿翩翩,文采风流,从者如云,才名四播。

现代中国文化,正待从他脚下走出婉约清丽一途。

突然晴日霹雳,一代俊彦转瞬变成苦行佛陀。

娇妻幼子,弃之不管,琴弦俱断,色彩尽失,只换得芒鞋破钵、黄卷青灯。

李叔同失意了,飘然走出一位弘一法师,千古佛门又一传人。

(余秋雨《庙宇》 )美佛法本无顿渐分,人性却有迟与疾。

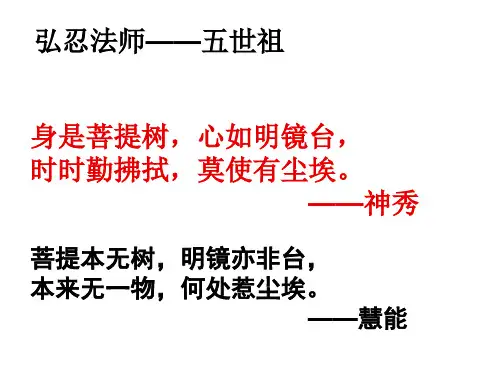

字体赏美文慧能的“顿悟”说要认识慧能的“顿悟”说,第一要谈他那有名的交口称赞的偈:菩提本无树,明镜亦非台。

佛性常清净,哪处有灰尘!此偈是依照敦煌法海本《坛经》抄写。

此中“佛性常清净”于以后惠听等本《坛经》则为“本来无一物”(以后这一偈语最为流行 )。

慧能的偈是针对神秀的偈而作。

当时慧能和神秀同在安徽黄梅冯茂山(又称东山)弘忍门下,神秀在寺内为上座和尚,慧能在寺中为服劳役的行者。

当时慧能和神秀都是响应弘忍的呼吁作偈的。

神秀作偈先于慧能,他的偈是:身是菩提树,心如明镜台。

不时勤拂拭,莫使有灰尘。

以上两首偈反应慧能禅学与神秀禅学之不同,即“顿悟”和“渐修”之不同。

神秀求佛的门路仍不外传统的禅定,所谓“不时勤拂拭”,即是经过坐禅(禅定)获取智慧,坐禅时清除歪念好像拭去灰尘,以保持心性的清净。

慧能则以“顿悟”代替“渐修”,否认禅定。

他提出:“佛性常清净”,认为佛性本来清净,没有灰尘沾染,进而否认求佛要有渐修即拂拭之功。

慧能这个主张标记着中国佛教史上的一场改革。

慧能常以“自悟”“言下即悟”“一闻便悟”来形容“顿悟”。

“自悟”指主体觉醒,这类觉醒生于主体所固有的明觉,并不是因为主体以外的启迪。

所谓“言下即悟”“一闻便悟”指觉醒之速,即“顷刻”之间即悟。

由不悟到悟没有认识上层次之分,不必经由坐禅去获取。

由此,我们能够看出上边所引慧能偈和神秀偈的差异,不单表现为禅法上的不同,并且更加重要的是表现为禅学理论上的差异。