生态规划案例-广州科学城

- 格式:doc

- 大小:94.00 KB

- 文档页数:4

浅谈绿色节能在住宅小区设计的应用作者:齐雅洁来源:《城市建设理论研究》2013年第26期摘要:绿色建筑是中国建筑发展的必然趋势,绿色建筑的节能减排设计是实现绿色建筑的重要环节。

本文通过广州科学城KXC-I4-7地块项目为案例对绿色节能设计进行探讨。

关键词:住宅小区;绿色建筑,节能设计;中图分类号:TU201.5文献标识码:A1.绿色建筑的特点绿色建筑以人、建筑和自然环境的协调发展为目标,减轻建筑对环境的负荷。

在利用天然条件和人工手段创造安全、健康、舒适性良好的居住环境的同时,尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏,充分体现向大自然索取和回报之间的平衡,做到人及建筑与环境的和谐共处、永续发展。

绿色建筑不是简单的绿化和美化环境,而是在建筑与环境之间建立起良性通道,提高对能源的利用效率,实现高效和谐发展。

绿色建筑以建立生态系统、实现良性循环为原则;以人、建筑和自然三者的平衡发展为目标;以设计追随自然为方法。

绿色建筑选用天然无污染的材料,采用高效的节能环保技术。

绿色建筑的建筑模式是智能的、生态的、可持续发展的,是建筑业的创新。

绿色建筑的发展是低碳经济的必然产物,是人类发展的必然需求。

绿色建筑在设计方面重点关注如下几点:1.1 以节约能源为重点节能是绿色建筑设计的重中之重。

从楼宇的布局规划、建筑选型,到建筑的围护结构设计、建筑材料的选择、设备的选用等方面都要充分考虑节能效果。

多利用自然通风及自然采光的原理,减少建筑的未来使用能耗。

在设计时应通过充分、系统的计算和考虑,减少建筑在整个寿命周期内的成本,实现节能与环保。

1.2 节约资源,提倡使用可再生资源资源是有限的,特别是在当今的背景之下,人类的快速发展已经使资源储备出现严重不足。

尤其是建筑行业对不可再生资源的消耗量极大,更是加剧了资源的损耗。

绿色建筑的实质是为了实现可持续发展,因此,节约资源和提倡使用可再生资源是必然选择。

在设计过程中应关注建筑材料的正确选用,考虑节水、节电措施。

生态城市规划与建设的案例分析随着城市的不断发展和人口的不断增长,城市出现了越来越多的生态问题,例如空气污染、水资源短缺和土地开发等等。

为了解决这些生态问题,许多城市开始采取生态城市规划并开展生态城市建设的工作,例如中国广州市的花城广场,新加坡的濱海灣花园,美国的波特兰市等等。

本文将以这些成功的案例为例,来深入探讨如何制定和实施生态城市规划和建设的问题。

首先,制定生态城市规划的过程需要大量的研究和分析工作。

这项工作需要基于城市的人口、经济和自然环境等多方面的数据进行科学分析,为制定和实施生态城市规划提供科学依据。

以广州市为例,该市有着较高的人口密度,而建设了许多大型商业区,因此其生态城市规划需要关注交通问题和雨水的收集利用等。

通过对这些问题的研究,该市采取了一系列有效的措施,例如建立集中式的水资源管理系统,修建多层高架路等等,以提高城市的绿化和环境保护质量。

其次,生态城市规划还需要强调可持续性,即确保规划不会破坏环境和生态系统。

在制定生态城市规划时,要确保大城市的建设不会伤害到原始自然生态。

例如,新加坡的濱海灣花园就是一个成功的生态城市的案例。

该市在建设过程中,将花园的建设与环保方案紧密结合起来,采取了许多有利于环境的措施,例如尽可能少砍树和保护动植物种类。

通过这些措施,该市成功打造出一个将自然环境、自然生态和人类文化创造完美结合的城市休闲公园。

第三,实施生态城市规划需要高效的团队和管理机制。

因为生态城市规划和建设需要涉及许多不同方面的问题,例如环保、建设、卫生和绿化等,因此需要高效的团队和管理机制来实现这些工作。

以美国的波特兰市为例,该市采取了一种被称为“格林警察”的环保计划,这个计划成为了整个城市联网的绿色建筑和生态园和绿色交通网的管理流程。

通过这个管理机制,波特兰市成功成为了世界上最环保的城市之一,其生态城市的建设切实带来了更好的生态环境和更健康的人居环境。

综上所述,生态城市规划和建设是一个相当复杂的过程,但是通过对多个成功案例的分析,我们可以发现大城市如何进行生态规划和建设,以解决环境和生态问题。

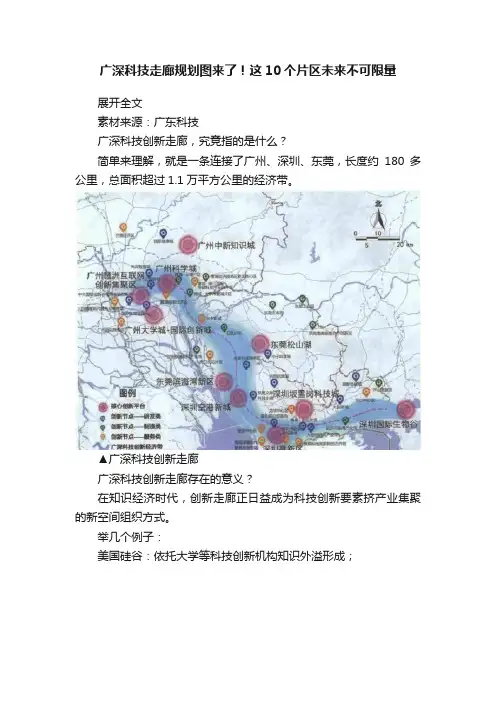

广深科技走廊规划图来了!这10个片区未来不可限量展开全文素材来源:广东科技广深科技创新走廊,究竟指的是什么?简单来理解,就是一条连接了广州、深圳、东莞,长度约180多公里,总面积超过1.1万平方公里的经济带。

▲广深科技创新走廊广深科技创新走廊存在的意义?在知识经济时代,创新走廊正日益成为科技创新要素挤产业集聚的新空间组织方式。

举几个例子:美国硅谷:依托大学等科技创新机构知识外溢形成;美国波士顿地区:与城区的大学有一定的距离,由功能独立、等级明确的园区组成;东京—横滨—筑波创新带:筑波创新城以主力型科研机构为主题,承担区域科技创新的主题功能。

广深经济走廊的诞生,就是对标以上这些区域,通过实施创新驱动发展战略,全力打造成为“中国硅谷”,成为中国创新发展的重要一级。

现在来看重点,广深科技创新走廊的空间布局——“一廊十核多节点”。

一廊即广深科技创新走廊依托广深高速、广深沿江高速、珠三环高速东段、穗莞深城际、佛莞城际等复合型的交通通道,集中穗莞深创新资源,三市连成一个产业联动、空间联结、功能贯穿的创新经济带,建设成为珠三角国家自主创新示范区核心区。

十核即十大核心创新平台这十大创新平台,广深各占了4个,东莞占2个,分别是:1、广州大学城-国际创新城战略定位主导产业:以广州大学城教育科研创新为支撑,建设珠三角科技创新高地、华南科技合作之窗、高科技人才创新创业基地。

重点发展新一代信息技术、新材料与高端制造、文化创意、生命健康产业。

2、广州琶洲互联网创新集聚区战略定位主导产业:打造广州新经济重要引擎、亚太地区互联网总部基地、全球互联网投资首选地及国际高端人才汇集地。

重点发展“互联网+”产业。

3、广州中新知识城战略定位主导产业:建设知识经济产业集聚区,推动国家知识产权运用和保护综合改革试验,成为广州建设国家科技创新枢纽的核心组团。

重点发展生物医药、电子信息、新材料、知识经济产业。

4、广州科学城战略定位主导产业:以战略性新兴产业为主导,突出创新创业生态建设,提升创新要素密集度,扩大对外辐射带动影响力,把科学城建设成为区域性科技创新创业中心。

广东产业转移的相关案例汕头市产业转移工业园汕头市产业转移工业园规划建设用地面积为平方公里,全部符合现行土地利用总体规划,分广澳、濠江、海门、潮南等四个片区。

产业转移工业园重点发展以装备制造业、电子信息业为主,纺织服装业为辅的产业。

园区根据各自现有产业优势与发展情况,确定不同的产业发展方向,其中,濠江片区主要发展电子信息业、装备制造业;海门片区主要发展纺织服装业、装备制造业;潮南区主要发展电子信息业、纺织服装业;广澳片主要发展保税、物流和仓储业。

各工业区实行专业化发展,形成布局合理、特色鲜明、配套完善的产业集群。

按照计划,汕头市产业转移工业园将建设成为集工业生产、保税物流、研发创新、公共服务等于一体的布局科学、设施完善、要素齐全、产业配套、环境优美的广东省东南沿海“现代化滨海工业新城”,成为汕头市新的经济增长极。

该工业园的主导产业为:装备制造业、电子信息业。

2021年3月,汕头市成功竞得省示范性产业转移工业园竞争性扶持资金5亿元后,以此为契机,加快园区的开发建设步伐,到目前已投入资金约亿元用于园区基础设施及征地。

截止2021年底,省示范园投产的规模以上企业21家,实现工业总产值亿元;在建企业27家,计划投资总额亿元,已投入资金亿元,预计年产值67亿元;已签约入园和意向投资项目44个,计划投资总额亿元。

汕头市设行政服务中心为投资者提供“一条龙”、“一站式”高效服务,中心推行并联审批,即到即办。

目前有进驻单位56个,进驻事项903项。

产业转移工业园管委会推行投资代理和“一条龙”全方位服务。

对进入产业转移工业园的投资项目,从企业的工商登记注册、登记,到项目的立项、报建、开工所涉及的一切手续,由管委会实行专人代理服务;园区推行“零收费区”做法,除国家、省规定统一征收的税费外,不再对入园企业征收任何地方性收费。

国家、省有关规定需缴交的规费,由产业转移工业园管委会设“一个窗口”代理收取上缴。

深圳潮州产业转移工业园深圳潮州产业转移工业园将致力于发展电子信息、装备制造、临港能源工业和潮州陶瓷、婚纱晚礼服等传统支柱产业升级项目,构筑具有创新性、开放性、融合性、集聚性和可持续性的新型产业体系,打造承接珠三角、台湾、海峡西岸经济区产业转移的共同载体。

广州科学城广州科学城(Guangzhou Science City)是广州市的一个现代化科学园区,位于白云山生态保护区边缘,东接黄埔,北邻白云,南望珠江,西靠广州新城市中心珠江新城,地处广州知识密集区,规划面积22.74平方公里,起步区4平方公里。

它是广州市东部发展战略的中心区域,广州市发展高新技术产业的示范基地。

广州科学城将以科学技术的开发应用为动力,以高科技制造业为主导,配套发展高科技第三产业,成为具有高质量城市生态环境,完善的城市基础设施,高效率的投资管理软环境的产、学、住、商一体化的多功能、现代化新型科学园区。

1研究开发广州科学城建设以高新技术产业的研究开发、生产制造为主,鼓励发展微电子、计算机、现代通讯、机电一体化、光电技术,空间技术、生物技术产业,同时建设与其配套的信息、仓储、金融、商住、体育、娱乐及环保设施。

并根据其建设规划目标以及该地区原有地形条件和环境保护需要,保留十四个小山峰、部分生态林地和农田,形成人与自然和谐的生态环境。

1998年10月,广州经济技术开发区与高新技术开发区合署办公,实现“资源共享、优势互补、联动发展”,进一步加强了广州科学城的开发力量,加快了广州科学城的开发建设速度。

东方的欧洲-广州科学城国际投资的焦点跨国公司云集的投资热土世界排名前500强跨国公司已有105家在这里投资设厂广州科学城科学大道111号七福玛健康管理中心所在地。

2建设发展广州科学城是广州高新区的核心园区,于1998年12月28日正式奠基启动。

该区域规划设计科学、地理位置优良、交通运输便利,实行生态优先,开发建设起点高,是广州发展高新技术产业的重要基地、21世纪的标志性科技工程、未来广州最适宜创业发展和生活居住的现代化生态园林城市的样板区、现代化新型城区和休闲旅游景点,致力于打造东方的“欧洲城”。

3发展方向以高科技制造业为基础,推动科学技术研究和开发应用;以形成科学研究综合体为目标,培育科技创新环境,促进广州产业结构的协调发展;具有高质量生态环境,完善的城市基础设施,高效益的投资创业软环境,以产、学、研为主,辅以配套少量高级住宅的多功能现代新型城区。

阅读材料之秦岭生态功能区规划一.秦岭概况*秦岭山系横亘于我国中部,其主体位于陕西省南部。

秦岭是大陆南北自然环境的天然分界,是暖温带半湿润季风气候与北亚热带湿润季风气候的分界线,是黄河水系与长江水系的分水岭。

这里物种丰富,自然生态系统典型、完整、相对良好,具有重要的代表性。

*秦岭是我国暖温带北亚热带物种最丰富的地区之一。

*秦岭是南水北调中线工程的主要水源区。

*秦岭是我国中部最重要的生态安全屏障。

地理位置与功能区范围*秦岭生态功能区位于陕西省南部,东连豫鄂,西接甘陇,南望巴蜀,北瞰关中。

大致位于东经105°30′¡ª110°05′和北纬32°40′¡ª34°35′间。

*秦岭生态功能区北部以秦岭北坡山脚线为界;南部以汉江北岸为界,不包括汉中、安康盆地,以盆地的北缘为界;东、西两侧以省界为界。

总面积5.79万平方公里,占陕西省总土地面积的28%,涉及6市所辖的38个县(13个县区的全部及25个县区的一部分)、483个乡镇。

该区域是秦岭山系的主体部分。

二.秦岭生态功能区划1.秦岭生态功能区划方案(1)秦岭生态功能区一级区划*按照中国综合生态环境区划方案,秦岭生态功能区,属于东部湿润、半湿润生态大区,亚热带湿润常绿阔叶林生态二级区,秦巴山地常绿阔叶¡ª落叶阔叶林生态三级区。

全国的生态三级区具有相对完整的生态服务功能。

为了与全国生态环境区划相衔接,全国的生态三级区可作为各省的生态功能区划一级区,即秦岭生态功能区的生态功能一级分区为秦岭山地整体,命名为秦巴山地常绿阔叶¡ª落叶林生物多样性保护和水源涵养生态功能区,或秦岭山地常绿阔叶¡ª落叶林生物多样性和水源涵养生态功能区。

(2)秦岭生态功能区三级区划*秦岭功能保护区的三级区划,是把不同县(区)按照生态功能的重要性、生态环境敏感性和现状完好程度的相似性与差异性,归并划分为生物多样性保护和水源涵养生态功能中心的保护区、重要保护区和一般保护区,以及水土保持中心防治区、重要防治区和一般防治区,以突出重点,有利于规划措施的针对性。

一、东莞松山湖概况东莞松山湖科技产业园区是2001年11月经省政府批准成立的省级高新技术产业开发区,位于广东省中南部、珠江三角洲腹地,处于穗港经济走廊中段,南临香港、深圳、北靠广州,地理位置十分优越。

松山湖规划控制面积72平方公里,坐拥8平方公里的淡水湖和14平方公里的生态绿地,是一个生态自然环境保持良好的区域。

东莞松山湖科技产业园区以高新技术产业为主导,已成为东莞经济发展、产业升级、结构优化的推动器,将逐渐成为珠江三角洲乃至当今世界高新园区的示范新城。

规划面积:72平方公里。

规划人口:30万人。

发展定位根据松山湖科技产业园开发的基础背景及东莞市高新技术产业发展的前景分析,结合其选址区域得天独厚的自然条件、生态环境、土地容量,综合研究松山湖科技产业园的性质为:具独立自主知识产权和强烈科技创新能力的以先进工业、高新科技产业和大学园区为主的综合性生态新城,与东莞、同沙组团共同构成东莞市“三位一体”的主城区。

功能定位体现如下特点:①成为东莞市未来经济发展、产业升级、结构优化的推动器;②成为珠江三角洲乃至当今世界高新园建设的示范新城;③成为东莞市高新技术产业中心和技术中心;④形成一批具有一定规模和现代化水平的卫星城镇,提高区域城市化水平⑤松山湖组团与莞城、同沙共同构成东莞市“三位一体”的主城区。

规划构思生态型新城是松山湖科技产业园的主题,它既是以产业为核心的产学研集聚区,更是具有一定规模和中心职能的城市功能区。

因而规划将城市的生长过程:“生息环境—劳动发育—城市繁荣”与产业链生长过程:“产—学—研”置于松山湖特定资源环境下,将人工空间有机融入自然空间,创造生态型新城。

遵循①自然生态核心—把握原始生态的脉络,以松山湖为中心,自然生态环境为背景的生态型城市;②自由富于秩序—融于自然的人工环境。

自然生态环境与规划的城市空间的结合达到人与自然的和谐;③滚动开发模式—落实时序推进的空间。

采用多组团、系统化布局模式适应项目引进与滚动开发;④弹性布局原则—赋予整体统一的主线。

生态规划案例

——广州科学城生态规划

广州科学城位于广州市区东北部,地处广州中心组团与东部组团交汇处,北倚生态果林保护区,西邻石牌高教区,广深高速公路从西向东横贯全区。

总用地为22.74平方公里。

相当于中等城市规模的广州科学城是在生态环境良好的区域,从无到有进行开发建设。

如何在开发建设中保持良好环境,避免“建设性破坏”,是广州科学城总体规划必须重视的一个问题。

一、科学城发展用地的生态适宜度分析

(一)生态调查及评价因子选择

影响科学城开发建设的生态因素很多,综合考虑广州科学城用地现状、开发目标、性质以及广州当前城建出现的问题等因素,搜集下述八类要素的基础资料文字或图,依据对土地利用方式影响的显著性及资料的可利用性筛选出评价因子。

(1)坡度:科学城地处丘陵地带,地形起伏较大,坡度是影响建设投资、开发强度的重要控制指标之一。

(2)地基承载力:地基承载力主要与地层的地质构造和地基的构成有关。

影响到城市用地选择和建设项目的合理分布以及工程建设的经济性。

(3)土壤生产性:科学城用地多为农业用地,保护良田是在开发建设过程中必须重视的问题。

土壤生产性是综合反映土地生产力的指标。

(4)植被多样性:植被多样性是自然引入城市的重要因素,它的存在与保护使城市居民对自然的感受加强,并能提高生活质量,是保护城市内多样的生物基因库和改善环境的重要场所。

(5)土壤渗透性:充足的地下水源对维持本地水文平衡极为重要,在开发建设中应保护渗透性土壤,使之成为地下水回灌场地,顺应水循环过程。

土壤渗透性也是地下水污染敏感性的间接指标。

渗透性越大,地下水越易被污染。

(6)地表水:地表水在提高城市景观质量,改善城市空间环境,调节城市温度、湿度,维持正常的水循环等方面起着重要作用,同时也是引起城市水灾、易被污染的环境因子。

(7)居民点用地程度:居民点规模是影响开发投资、工程建设的重要因素之一,也是规划中确定居民点保留或集中搬迁的依据。

(8)景观价值:景观价值评价依据自然和人文因素两方面进行。

人文评价主要考虑视频、视觉质量(悦目性)、独特性。

自然评价主要考虑地貌、水系、植被三方面。

综合人文评价与自然评价得出三类景观类型,一类为有丰富植被的山峰、河流,视觉条件好,有一定独特性;二类为自然条件较好,视觉质量一般,独特性中等;三类为其他区域。

(二)制定单因子生态适宜度分级标准及其权重

科学城发展用地各生态因素的适宜度分级标准及其权重见表9-1。

表9-1 科学城发展用地单因子分级标准及权重

对表9-1中的8个生态因素加权叠加得出科学城发展用地综合评价值S i在1.97~4.79之间变化,取1.97—2.69—3.15—3.55—3.95—4.79区段为综合适宜度分级标准。

其中3.95<S i≤4.79为最适宜用地;3.55<S i≤3.95为适宜用地;3.15<S i≤3.55为基本适宜用地;2.69<S i≤3.15为不宜用地;1.97≤S i≤2.69为不可用地。

对照科学城现状土地利用情况可看出,最适宜用地为坡度<5%的区域,

无自然植被或荒山区域,低产田地分布区及景观差的区域;适宜用地为坡度<5%的区域,低产田区域,植被较差等区域;基本适宜用地为坡度5%~10%,低中产田区,居民点较集中区域,但经一定的工程措施和环境补偿措施后也可作为城市发展用地;不宜用地一般为坡度大于10%且植被良好区域,高中产田区,溪流影响区,从生态学及保护生产性土地的观点看是不宜用于发展用地,但在一定限度内可适当占用;不可用地一般为坡度>20%的坡地,溪流水域及植被景观优良的区域,该区域完全不适宜城市发展用地。

科学城五类用地百分比分配为:最适宜用地(约6.736km2)占总用地的30.96%,适宜用地(约5.856km2) 占总用地的26.91%,基本适宜用地(约4.540km2)占总用地的20.87%,不宜用地(约3.290km2)占总用地的15.12%,不可用地(约1.336km2)占总用地的6.14%。

可以看出属于适宜用地范围的用地(前三者)占78.74%,说明科学城用地大部分是适宜开发的,适宜用地主要分布于科学城西部及中南部。

二、生态敏感性分析

影响一个地区生态敏感性因素很多,选用影响科学城开发建设较大的5个自然生态因子,即土壤渗透性、植被多样性、地表水、坡度、特殊价值作为生态敏感性分析的生态因子,其分级标准及权重见表9-2。

经单因素图加权叠加、聚类,得出综合评价值SE最大为4.4,最小为1.0,即在1.0~4.4间变化,取4.4—3.6—2.8—2.0—1.0为综合评价值分级标准,按此分级标准分为四类敏感区。

其中3.6<SE≤4.4为最敏感区;2.8<SE≤3.6 敏感区;2.0<SE≤2.8为低敏感区;

1.0≤SE≤

2.0为不敏感区。

在此基础上进行生态环境区划。

表9-2 科学城生态敏感性分析单因素分级标准及权重

最敏感区为河流及其影响区,坡度>20%,生态价值高的成片的林地,该区域对城市开发建设极为敏感,一旦出现破坏干扰,不仅会影响该区域,而且也可能会给整个区域生态系统带来严重破坏,属自然生态重点保护地段;敏感区一般为平缓区域上的林地等,对人类活动敏感性较高,生态恢复难,对维持最敏感区的良好功能及气候环境等方面起到重要作用,开发必须慎重;低敏感区为有荒山灌草丛等经济作物分布,能承受一定的人类干扰,严重干扰会产生水土流失及相关自然灾害,生态恢复慢;不敏感区主要是旱地农田等,可承受一定强度的开发建设,土地可作多种用途开发。

从以上分析可以看出,科学城不敏感区、低敏感区所占面积最大(各为总面积的49.03%和29.60%),而敏感区和最敏感区面积最小(各为总面积的16.85%和4.52%),说明科学城发展用地潜力较大。

三、科学城发展模式及用地选择

为突出自然生态优先的原则,不仅考虑科学城发展用地适宜度模型同时兼顾生态敏感性模型,二者相互对照、串联考虑,揭示如下发展模式:科学城用地范围内分布的生态最敏感区及部分生态敏感区必须保护为科学城的自然骨架,如建设自然公园或生态保护区;科学城用地内覆盖率较高且景观价值大的区域或生产力较高的果林区不适宜开发,或为生态农业区或开辟为生态经济果林观光区;科学城东部、中北部生态敏感性较高,不宜作高强度开发;科学城未来发展方向宜向东北部、南部发展;科学城土地利用、布局应顺应以上揭示的生态

联系,才能保证科学城优良的自然生态环境。

在土地利用规划的用地选择中,首先控制生态敏感地段,确定不宜建设区域和“适宜用地”,合理安排土地开发顺序,避免开发活动对其的“过度消费”、“不当消费”,保证科学城发展环境。