第9章 现代优化设计方法

- 格式:ppt

- 大小:175.50 KB

- 文档页数:16

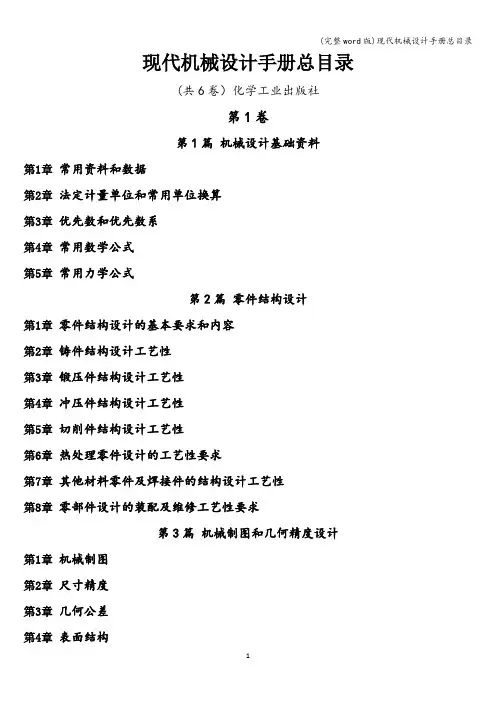

现代机械设计手册总目录(共6卷)化学工业出版社第1卷第1篇机械设计基础资料第1章常用资料和数据第2章法定计量单位和常用单位换算第3章优先数和优先数系第4章常用数学公式第5章常用力学公式第2篇零件结构设计第1章零件结构设计的基本要求和内容第2章铸件结构设计工艺性第3章锻压件结构设计工艺性第4章冲压件结构设计工艺性第5章切削件结构设计工艺性第6章热处理零件设计的工艺性要求第7章其他材料零件及焊接件的结构设计工艺性第8章零部件设计的装配及维修工艺性要求第3篇机械制图和几何精度设计第1章机械制图第2章尺寸精度第3章几何公差第4章表面结构第5章孔间距偏差第4篇机械工程材料第1章钢铁材料第2章有色金属材料第3章粉末冶金材料第4章复合材料第5章非金属材料第5篇连接件与紧固件第1章连接设计基础第2章螺纹连接第3章键、花键和销的连接第4章过盈连接第5章胀套及型面连接第6章焊、铆、粘连接第7章锚固连接第2卷第6篇轴和联轴器第1章轴第2章软轴第3章联轴器第7篇滚动轴承第1章滚动轴承的分类、结构型式及代号第2章滚动轴承的特点与选用第3章滚动轴承的计算第4章滚动轴承的应用设计第5章常用滚动轴承的基本尺寸及性能参数第8篇滑动轴承第1章滑动轴承的分类、特点与应用及选择第2章滚动轴承材料第3章不完全流体润滑轴承第4章液体动压润滑轴承第5章液体静压轴承第6章气体润滑轴承第7章箔片气体轴承第8章流体动静压润滑轴承第9章电磁轴承第9篇机架、箱体及导轨第1章机架结构设计基础第2章机架的设计与计算第3章齿轮传动箱体的设计与计算第4章机架与箱体的现代设计方法第5章导轨第10篇弹簧第1章弹簧的基本性能、类型及应用第2章圆柱螺旋弹簧第3章非线性特性线螺旋弹簧第4章多股螺旋弹簧第5章蝶形弹簧第6章环形弹簧第7章片弹簧及线弹簧第8章板弹簧第9章发条弹簧第10章扭杆弹簧第11章弹簧的热处理、强化处理和表面处理第12章橡胶弹簧第13章空气弹簧第14章膜片及膜盒第15章压力弹簧管第16章弹簧的疲劳强度第17章弹簧的失效及预防第11篇机构第1章结构的基本知识和结构分析第2章基于杆组解析法平面结构的运动分析和受力分析第3章连杆机构的设计及运动分析第4章平面高副结构设计第5章凸轮机构设计第6章其他常用机构第7章组合机构的设计第8章机构选型范例第12篇机械零部件设计禁忌第1章连接零部件设计禁忌第2章传动零部件设计禁忌第3章轴系零部件设计禁忌第3卷第13篇带、链传动第1章带传动第2章链传动第14篇齿轮传动(完整word版)现代机械设计手册总目录第1章渐开线圆柱齿轮传动第2章圆弧圆柱齿轮传动第3章锥齿轮传动第4章蜗杆传动第5章渐开线圆柱齿轮行星传动第6章渐开线少齿差行星齿轮传动第7章摆线针轮行星传动第8章谐波齿轮传动第9章活齿传动第10章塑料齿轮第15篇减速器、变速器第1章减速器设计一般资料第2章标准减速器及产品第3章机械无级变速器及产品第16篇离合器、制动器第1章离合器第2章制动器第17篇润滑第1章润滑基础第2章润滑剂第3章轴承的润滑第4章齿轮传动的润滑第5章其他元器件的润滑第6章润滑方法及润滑装置第7章典型设备的润滑第18篇密封第1章密封的分类及应用第2章垫片密封第3章密封胶及胶黏剂第4章填料密封第5章成形填料密封第6章油封第7章机械密封第8章真空密封第9章迷宫密封第10章浮环密封第11章螺旋密封第12章磁流体密封第13章离心密封第4卷第19篇液力传动第1章液力传动设计基础第2章液力变矩器第3章液力机械变矩器第4章液力耦合器第5章液黏传动第20篇液压传动与控制第1章常用基础标准、图形符号和常用术语第2章液压流体力学常用计算公式及资料第3章液压系统设计第4章液压基本回路第5章液压工作介质第6章液压缸第7章液压控制阀第8章液压泵第9章液压马达第10章液压辅件与液压泵站第11章液压控制系统概述第12章液压伺服控制系统第13章电液比例控制系统第21篇气压传动与控制第1章气压传动技术基础第2章气动系统第3章气动元件的造型及计算第4章气动系统的维护及故障处理第5章气动元件产品第6章相关技术标准及资料第5卷第22篇光机电一体化系统设计第1章光机电一体化系统设计基础第2章传感检测系统设计第3章伺服系统设计第4章机械系统设计第5章微机控制系统设计第6章接口设计第7章设计实例第23篇传感器第1章传感器的名词术语和评价指标第2章力参数测量传感器第3章位移和位置传感器第4章速度传感器第5章振动与冲击测量传感器第6章流量和压力测量传感器第7章温度传感器第8章声传感器第9章厚度、距离、物位和倾角传感器第10章孔径、圆度和对中仪第11章硬度、密度、粉尘度和黏度传感器第12章新型传感器第24篇控制元器件和控制单元第1章低压电器第2章单片机第3章可编程控制器(PLC)第4章变频器第5章工控机第6章数控系统第25篇电动机第1章常用驱动电动机第2章控制电动机第3章信号电动机和微型电动机第6卷第26篇机械振动与噪声第1章概述第2章机械振动基础第3章机械振动的一般资料第4章非线性振动与随机振动第5章机械振动控制第6章典型设备振动设计实例第7章轴系的临界转速第8章机械振动的作用第9章机械振动测量第10章机械振动信号处理与故障诊断第11章机械噪声基础第12章机械噪声测量第13章机械噪声控制第27篇疲劳强度设计第1章机械零部件疲劳强度与寿命第2章疲劳失效影响因素与提高疲劳强度的措施第3章高周疲劳强度设计方法第4章低周疲劳强度设计方法第5章裂纹扩展寿命估算方法第6章疲劳实验与数据处理第28篇可靠性设计第1章机械失效与可靠性第2章可靠性设计流程第3章可靠性数据及其统计分布第4章故障模式、效应及危害度分析第5章故障树分析第6章机械系统可靠性设计第7章机械可靠性设计第8章零件静强度可靠性设计第9章零部件动强度可靠性设计第10章可靠性评价第11章可靠性试验与数据处理第29篇优化设计第1章概述第2章一维优化搜索方法第3章无约束优化算法第4章有约束优化算法第5章多目标优化设计方法第6章离散问题优化设计方法第7章随机问题优化设计方法第8章机械模糊优化设计方法第9章机械优化设计应用实例第30篇反求设计第1章概述第2章反求数字化数据测量设备第3章反求设计中的数据预处理第4章三维模型重构技术第5章常用反求设计软件与反求设计模第6章反求设计实例第31篇数字化设计第1章概述第2章数字化设计系统的组成第3章计算机图形学基础第4章产品的数字化造型第5章计算机辅助设计技术第6章有限元分析技术第7章虚拟样机技术第32篇人机工程与产品造型设计第1章概述第2章人机工程第3章产品造型设计第33篇创新设计第1章创新的理论和方法第2章创新设计理论和方法第3章发明创造的情景分析与描述第4章技术系统进化理论分析第5章技术冲突及其解决原理第6章技术系统物-场分析模型第7章发明问题解决程序—-ARIZ法。

《机械设计基础》授课计划一、课程简介《机械设计基础》是一门重要的机械类课程,旨在培养学生掌握机械设计的基本理论、方法和技能,为今后从事机械设计、制造、维修等工作奠定基础。

本课程的特点是理论与实践相结合,通过大量的实例和实践环节帮助学生深入理解理论知识。

二、教学目标1. 掌握机械设计的基本原理、方法和技术,能够独立完成简单的机械设计任务;2. 了解现代机械设计的发展趋势和前沿技术,具备创新意识和能力;3. 培养良好的团队合作精神和沟通能力。

三、教学内容与进度第一章机械设计概述第一节机械的组成和功能第二节机械设计的基本要求和准则第三节机械设计的主要内容和步骤第一节课堂讲授第二节课堂互动第三节小组讨论:机械设计的实际应用第二章机构和机器的基本原理第一节机构和机器的概念第二节机构运动的基本规律第三节机构运动简图和自由度计算第一节课堂讲授第二节课堂互动与答疑第三节案例分析:机构设计在实际中的应用第三章常用机构和零部件第一节连杆机构第二节凸轮机构第三节齿轮机构第四节轴承和轴第五节联轴器和离合器第一节课堂讲授与演示第二节实验:常见机构和零部件的观察与使用第三节小组讨论:不同类型机构的优缺点及应用场景第四章现代机械设计方法与技术第一节优化设计方法第二节有限元分析方法第三节计算机辅助设计(CAD)技术第四节机械系统动态设计简介第五章实践环节与课程设计第一节实践环节的意义和要求第二节课程设计的任务和步骤第三节课程设计案例:减速器的设计第四节学生分组进行课程设计,教师指导与点评。

四、教学方法与手段1. 采用多媒体教学,通过图片、视频、动画等形式展示机械零部件和工作原理,提高学生的学习兴趣和参与度;2. 结合实例和实践环节,帮助学生深入理解理论知识,提高实际应用能力;3. 采用小组讨论、案例分析等互动式教学方法,培养学生的创新意识和团队合作精神;4. 教师指导与点评学生的课程设计,及时发现问题并给予指导。

五、考核方式1. 平时成绩:包括出勤率、课堂互动、小组讨论等,占20%;2. 实验成绩:实验报告和实际操作表现等,占20%;3. 期末考试:试卷考核,占60%。

《现代设计方法》考题及答案机械与自动化学院普通硕士研究生《现代设计方法》考试试题姓名:专业:研究方向:成绩:一、填空题(每题1分,共15分)1、现代设计所指的新兴理论与方法包括(现代设计方法学、计算机辅助设计技术、可信性设计技术)等等。

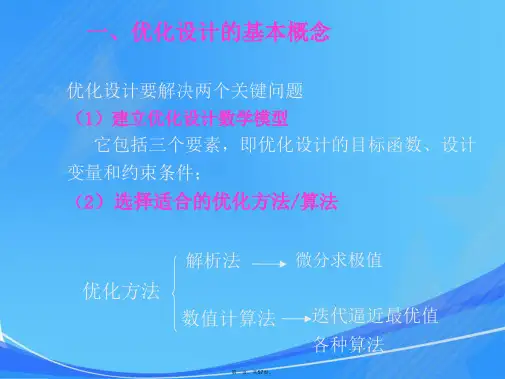

2、优化设计是(以数学规划理论为基础,以计算机为工具,优化设计参数)的一种现代设计方法。

3、功能设计法的基本过程包括(任务抽象、功能分解、功能载体、载体组合、方案评价)。

4、功能分解的常用方法有(按解决问题的因―果关系,或手段―目的关系分解;、按产品工艺过程的空间顺序或时间顺序分解;)。

5、解决供求矛盾的措施有(互换性原理、组合机床、系列化、通用化、标准化)。

6、模块化设计可分类成(横系列模块化、纵系列模块化、跨系列、全系列模块化、跨类模块化)。

7、模块的划分将影响(模块通用性、产品性能、产品外观、产品成本)。

8、遗传算法是一种(模拟生物进化过程)的搜索算法。

9、遗传算法最常用和基本的选择方法(选择算子)是(适应度比例选择)。

10、遗传算法中采用罚函数法的目的是(对违背约束条件的情况给予惩罚,并将此惩罚体现在目标函数设计中。

2.2)。

11、遗传算法常用的编码方法有(二进制编码二进制编码方法、格雷码编码方法、实数编码、多参数级联编码)等等。

12、神经网络的样本数据应包括(训练样本数据和检验样本数据)。

13、当神经网络的样本数据不在[0~1]范围内时,应对数据进行(归一化)处理。

14、前馈型人工神经网络包括(1、线性阈值单元组成的前馈网络2、非线性单元组成的前馈网络输入层、隐层和输出层)3章。

15、神经网络的学习规则有(Hebb学习规则、感知器(perceptron)学习规则、Delta学习规则、Widrow-Hoff 学习规则)2章。

二、选择题(每题1分,共10分)1、在遗传算法中,若两个个体的二进制编码为01111、*****,以这两个个体为双亲,随机地选一个交叉点(如第二点),交叉点后的基因链码相互交换,从而产生两个新个体作为后代。

1.直接搜索法。

它只利用目标函数值构成的搜索方法,如POWELL,单纯形法;2.梯度法。

它需要有目标函数及其导数的解析式。

对于非线性的显函数,且变量数较少或中等的问题,用复合形法或罚函数法(其中尤其是内点罚函数法的求解效果一般都比较理想,前者求得全域最优解的可能性较大。

建议当找不到一个可行的初始点时,才用外点罚函数法。

在用罚函数法解优化问题时,必须选用一个合适的无约束优化方法。

如果目标函数的一阶和二阶偏导数易于计算(用解析法,且设计变量不是很多(如n ≤20时,建议用拟牛顿法;若n>20,且每一步的Hessian 矩阵求解变得很费时时,则选用变尺度法较好。

若目标函数的导数计算困难(用解析法或者不存在连续的一阶偏导数,则用Powell共轭方向法效果是最好的。

对于一般工程设计问题,由于维数都不很高(n<50,且函数的求导计算都存在不同程度的困难,因此用内点罚函数法调用Powell无约束优化方法求序列极小化。

优化设计:它是以数学规划理论为基础,以电子计算机为辅助工具的一种设计方法。

它首先将设计问题按规定的格式建立数学模型,并选择合适的优化方法,选择或编制计算机程序,然后通过电子计算机自动获得最优设计方案。

两类优化方法:1.直接法:直接计算目标函数值,比较目标函数值,并以之作为迭代、收敛根据的方法。

2.求导法:以多变量函数极值理论为基础,利用目标函数的性态,并以之作为寻优、迭代、收敛根据的方法。

综合设计法:以程序设计、优化技术、仿真技术及自动绘图技术的综合为基础,以计算机工作站为工具,将工业设计方法提高到更新的阶段,使产品设计,换代、创新更趋于自动化,并展示了有可能向智能化发展的前景。

优化问题的分类:按照目标函数的性质和约束条件可分为无约束问题和有约束问题。

无约束问题按照目标函数包含的单变量或多变量来分类。

(直接搜索法:它只利用目标函数值构成的搜索方法,如POWELL法,单纯形法等。

梯度法:它需要有目标函数及其导数的解析式。

现代设计方法的优化设计

现代设计方法的优化设计主要包括以下几个方面:

1. 综合利用设计软件和计算机辅助设计技术:现代设计方法借助设计软件和计算机辅助设计技术,可以快速高效地进行设计。

利用计算机模拟和仿真技术,可以对设计进行多次迭代和优化,减少试制成本,提高设计质量和效率。

2. 引入多学科综合设计方法:现代设计方法强调多学科之间的协同合作。

可以将不同学科的专家和设计团队进行集成,共同参与设计过程,利用各自的专业知识和技术,解决设计中的各种问题,达到优化设计的目的。

3. 运用优化算法进行设计:优化算法是一种数学方法,可以通过数学模型和计算方法来求解最优设计方案。

现代设计方法可以借助优化算法,对设计参数进行优化,使其达到最佳状态。

4. 质量功能展开(QFD)方法:质量功能展开是一种将顾客需求转化为技术要求的方法。

现代设计方法可以运用QFD方法,将顾客需求分解为各个技术要求,并通过对技术要求的优化设计,最终满足顾客需求。

5. 敏捷设计方法:敏捷设计方法是一种强调快速迭代和快速反馈的设计方法。

现代设计方法可以借鉴敏捷设计方法,通过快速的设计和反馈循环,不断进行设计迭代,优化设计方案。

总之,现代设计方法的优化设计主要通过综合利用设计软件和计算机辅助设计技术、引入多学科综合设计方法、运用优化算法进行设计、应用质量功能展开方法以及借鉴敏捷设计方法等手段,提高设计效率和质量,实现设计的优化。

现代设计方法的优化设计现代设计方法的优化设计是指通过对设计流程、工具和方法进行改进,以提高设计效率和质量。

优化设计旨在减少设计中的资源浪费,优化设计结果,降低产品开发成本和周期,并增加产品竞争力。

现代设计方法的优化设计涵盖了许多方面,以下将详细叙述几个重要的方面。

首先,现代设计方法的优化设计侧重于提升设计流程的效率。

传统的设计流程中存在许多流程瓶颈和不必要的重复工作。

现代设计方法注重流程规范化,通过建立标准化的设计流程、流程文档和各项指标,可以有效地减少流程中的误差和重复工作。

此外,现代设计方法还借鉴了敏捷开发和快速迭代的理念,将设计流程划分为多个阶段,每个阶段都有严格的时间和成果要求。

这样可以提高设计团队的工作效率,加快产品开发速度。

其次,现代设计方法的优化设计还涉及到工具的应用。

随着计算机和网络技术的发展,设计工具的功能和性能不断提升。

现代设计方法充分利用了这些高级工具,如CAD、CAE、CAM等,使设计师能够更加方便地进行设计和仿真分析。

例如,CAD软件可以实现快速、精确的三维建模,大大减少了传统手工绘图的工作量;CAE软件可以对产品进行多物理场仿真,为设计决策提供了科学的依据;CAM 软件可以实现自动化的数控编程,提高了产品加工的精度和效率。

通过充分利用这些高级工具,设计团队可以更加准确地进行设计,并快速优化设计结果。

而且,现代设计方法的优化设计还包括了对设计方法的改进。

传统设计方法中,设计师往往是通过经验和直觉进行设计,容易出现主观因素的影响。

现代设计方法通过引入系统化和科学化的方法,将设计过程转化为一种系统工程,从而能够更加客观地进行设计。

例如,TRIZ(理论与创造性问题解决方法)是一种可以帮助设计师发现创新解决方案的方法,它通过分析和运用已有的创新原理,引导设计师避免常见的设计陷阱,快速找到创新解决方案。

而六西格玛(Six Sigma)则是一种通过统计分析来提高产品质量和流程效率的方法,它强调减少变异,并通过数据驱动的方法实现过程改进。

儿童赛车卡丁车课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解卡丁车的基本结构及其工作原理,掌握相关的物理概念,如速度、动力和摩擦力。

2. 学生能够描述卡丁车的设计要素,如车架、发动机和传动系统,并解释它们在赛车性能中的作用。

3. 学生能够运用基本的数学知识,如几何和代数,进行卡丁车的设计计算和性能分析。

技能目标:1. 学生能够通过团队合作,设计和制作一个迷你卡丁车模型,展示对知识的实际应用能力。

2. 学生能够运用科学探究方法,测试和优化卡丁车模型,提升其性能。

3. 学生能够有效地沟通想法,通过报告和展示,表达设计理念和技术选择。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对工程设计和科学研究的兴趣,激发创新意识和探索精神。

2. 强化学生的团队合作意识,学会在集体中尊重他人意见,共同解决问题。

3. 增强学生对安全意识的认识,理解遵守规则的重要性,以及在竞技活动中体现公平竞争的价值观。

本课程结合了物理、数学和工程技术知识,针对五年级学生的认知水平和动手能力进行设计。

课程旨在通过实际操作和团队合作,使学生在实践中学习,增强其对科学知识的理解和应用能力,同时培养其情感态度和价值观。

通过具体的学习成果分解,教师可依据课程目标进行有效的教学设计和学习成效评估。

二、教学内容本章节教学内容围绕卡丁车的设计与制作,结合以下教材章节内容进行组织:1. 物理概念:速度与动力(教材第3章)- 介绍速度、加速度、动力和摩擦力的基本概念。

- 分析卡丁车运动中的能量转换和力的作用。

2. 卡丁车结构与设计(教材第5章)- 讲解卡丁车的车架结构、发动机类型和传动系统。

- 探讨设计要素如何影响卡丁车的性能。

3. 数学应用:几何与代数(教材第7章)- 应用几何知识进行卡丁车部件的设计和空间布局。

- 运用代数知识进行速度、时间和距离的计算。

4. 科学探究与工程技术(教材第9章)- 学习科学探究方法,进行卡丁车模型的测试与优化。

- 应用工程技术,设计并制作迷你卡丁车模型。

江南大学网络教育第一阶段练习题考试科目:《现代设计方法》第章至第章(总分100分)__________学习中心(教学点)批次:层次:专业:学号:身份证号:姓名:得分:一单选题 (共18题,总分值18分,下列选项中有且仅有一个选项符合题目要求,请在答题卡上正确填涂。

)1. 在约束优化方法中,容易处理含等式约束条件的优化设计方法是(D)。

(1 分)A. 可行方向法B. 复合形法C. 内点罚函数法D. 外点罚函数法2. 平面三角形单元内任意点的位移可表示为三个节点位移的(D)。

(1 分)A. 算术平均值B. 代数和车员C. 矢量和D. 线性组合3. Powell修正算法是一种(A)。

(1 分)A. 一维搜索方法B. 处理约束问题的优化方法C. 利用梯度的无约束优化方法D. 不利用梯度的无约束优化方法4. 在一平面桁架中,节点3处铅直方向位移为已知,若用置大数法引入支承条件,则应将总体刚度矩阵中的( B )。

(1 分)A. 第3行和第3列上的所有元素换为大数AB. 第6行第6列上的对角线元素乘以大数AC. 第3行和第3列上的所有元素换为零D. 第6行和第6列上的所有元素换为零5. 平面应力问题中(Z轴与该平面垂直),所有非零应力分量均位于(A)。

(1 分)A. XY平面内B. XZ平面内C. YZ平面内D. XYZ空间内6. 对于二次函数F(X)= X T AX+b T X+c,若X*为其驻点,则▽F(X*)为(A)。

(1 分)A. 零B. 无穷大C. 正值D. 负值7. 约束极值点的库恩——塔克条件为:,当约束函数是g i(X)≤0和λi>0时,则q应为(D)。

(1 分)A. 等式约束数目B. 不等式约束数目C. 起作用的等式约束数目D. 起作用的不等式约束数目8. 已知F(X)=(x1-2)2+x22,则在点处的梯度为(D)。

(1 分)A.B.C.D.9. 内点罚函数,在其无约束极值点逼近原目标函数的约束最优点时,惩罚项中( A)。