画像唯求肖神韵

- 格式:ppt

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:28

探析“神妙能逸”书画品评理论与代表作品1. 引言1.1 背景介绍在中国传统文化中,神妙能逸书画品评理论源自于古代文人墨客们对于书画作品的推崇和研究。

他们认为,一幅好的书画作品应该具备神韵悠远、妙趣横生、能够超脱常规的特质。

这种理论观念在中国古代艺术界广为流传,对后人的书画欣赏和评价产生了深远影响。

随着时代的变迁和文化的传承,神妙能逸书画品评理论在现代社会中依然具有重要的意义。

它不仅是传统文化的珍贵遗产,也是当代艺术界的重要参考依据。

通过深入研究和探讨神妙能逸书画品评理论,可以帮助人们更好地理解和欣赏书画艺术,推动中国传统文化的传承与发展。

1.2 理论概述神妙能逸书画品评理论,是一种独特的艺术评价理论,具有独到的见解和理论体系。

神妙能逸一词源自北宋文学家苏拯的《诗话总龟》,其意为作品至妙、至逸、至神,形容作品具有极高的艺术品位和境界。

神妙能逸书画品评理论强调作品需具备深邃的内涵、出色的表现技巧和独特的艺术风格,同时具有独特的品评标准和方法论。

在神妙能逸书画品评理论中,注重作品的神韵和气质,强调作品需具有独特的灵性和情感表达,才能触动观者的心灵。

神妙能逸书画品评理论还倡导作品的技法精湛和形式美学,认为艺术作品应该在形式和内容上完美结合,达到一种完美的艺术境界。

神妙能逸书画品评理论在对艺术作品的评价中提出了全新的视角和标准,对于指导书画品评实践和提升艺术创作水平具有重要意义。

通过对神妙能逸书画品评理论的深入理解和应用,可以更好地把握艺术作品的精髓,增进观众对艺术的审美体验,推动艺术的发展和繁荣。

2. 正文2.1 神妙能逸书画品评理论详解神妙能逸书画品评理论的核心理念是通过对作品的形式、内容、技法以及艺术气息的深入观察和分析,从而揭示作品背后所蕴含的神秘、奇妙和超凡的意蕴。

这一理论要求评价者要具备敏锐的艺术感知能力和深厚的艺术修养,以能够捕捉到作品中微妙之处,并领悟到其中的高深意义。

在神妙能逸书画品评理论中,评价者需要关注作品的构图、色彩运用、线条表现以及意境营造等方面。

探析“神妙能逸”书画品评理论与代表作品中国书画艺术自古以来就有“神妙能逸”之说,这个词组可以用来形容一幅作品的神韵和气质,也是中国传统审美观念中的重要概念之一。

在中华传统美学中,“神”是指作品的内在意境和精神气质,“妙”是指作品的形式技法和表现手法,“能”是指作品的艺术功力和技术能力,“逸”是指作品的自由和大气。

这四个方面统一于一体,构成了中国画与书法的审美标准和艺术境界。

本文将从这一角度出发,探析“神妙能逸”书画品评理论,并结合代表性作品进行深入分析。

一、神妙在中国画与书法中,“神”是最重要的因素之一。

所谓“神”,是指作品所体现出来的文化底蕴、情感内涵和精神意境。

通过艺术创作和表现,作品传达出来的是艺术家对自然、生活、社会和人生的深刻认识和理解,是作品所具有的精神品质和审美情趣。

神韵的呈现需要艺术家对所创作的对象进行深刻的思考和把握,使作品超越感性和表面的描绘,表达出更加深刻的内涵和情感。

在书画艺术中,神韵往往是通过对生活和世界的观察和感悟,以及对自然和人情的体验和感受来实现的。

艺术家需要通过绘画和书写来表达自己内心的感悟和精神追求,使作品具有真挚的情感和独特的气质。

在中国传统绘画和书法中,神韵的表现往往是通过笔墨的运用和造型的塑造来实现的,艺术家在作品中所表现出来的形式美和精神美,构成了其作品的独特魅力和意境美。

二、妙能“妙”和“能”是中国书画艺术中不可或缺的两个要素。

所谓“妙”,是指作品的表现形式和技法手段。

在中国绘画与书法中,妙指的是艺术家对材料和工具的熟练掌握和运用,对形式结构和造型风格的灵活运用和表现。

艺术家需要通过对笔墨、纸张和颜料等艺术材料的认识和驾驭,熟练掌握各种不同的绘画和书写技法,并灵活运用于作品的创作与表现中。

通过妙的表现,艺术家可以创造出各种不同的造型和线条,形成独特的笔墨韵味和形式美感,使作品具有生气勃勃和动人心魄的艺术魅力。

而“能”指的则是艺术家对技术功力和创作能力的具体表现。

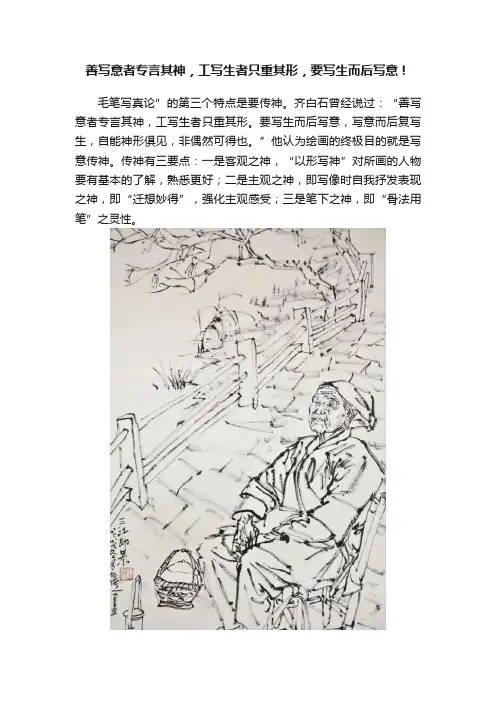

善写意者专言其神,工写生者只重其形,要写生而后写意!毛笔写真论”的第三个特点是要传神。

齐白石曾经说过:“善写意者专言其神,工写生者只重其形。

要写生而后写意,写意而后复写生,自能神形俱见,非偶然可得也。

”他认为绘画的终极目的就是写意传神。

传神有三要点:一是客观之神,“以形写神”对所画的人物要有基本的了解,熟悉更好;二是主观之神,即写像时自我抒发表现之神,即“迁想妙得”,强化主观感受;三是笔下之神,即“骨法用笔”之灵性。

古画论“六法”中指出“骨气形似皆本于立意而归乎用笔”。

清代大画家石涛在《画语录》中指出:“法于何立?立于一画。

一画者,众有之本,万象之根,见用于神,藏用于人……立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法也。

”石涛讲的即墨法为本、笔法连心,“夫画者,从于心者也”。

这个笔下之神就是艺术家独特的创造,是画家心灵的印迹,是摄影等不可替代的。

我于2010年为恩师方增先画像时,方老说:“中国画最核心的是魂,是精神的内涵。

李可染说过'可贵者胆,所要者魂’。

如果没有魂,要胆又有什么用?现在有些人有胆无魂,胆子很大,乱涂乱抹,但没有基础,也没有内涵……”就在聊中国人物画时,我拿起毛笔、铺开宣纸为方老画肖像速写。

方老说:“写意的内涵也是传神。

浙派人物画就是脱开素描的束缚,完善运用笔墨的体系。

”我对方老说:“我上了广州美院附中、浙江美院和中央美院研究生班,又与黄胄先生相处近20年。

我认为中国人物画的教学体系是三合一:徐蒋体系、浙派体系和黄胄体系。

”方老表示同意这种观点——他说刘国辉也有这种看法。

不知不觉过了大约半个小时,我完成了对方老的肖像速写。

方老一看,说:“嘿,画出我的精神了!”方师母看了也说:“很好,很像!”方老在画像上题道:“行行复行行,庚寅秋八十叟方增先于上海。

”方老告诉我:“这正是此次赴京画展的题目,我一生都在探索中。

”有二老的认可,我感到欣慰。

传神必求真,是真情,是情感相通、心心相印。

浅析顾恺之画论中的“以形写神”作者:李芳来源:《青年文学家》2013年第12期摘要:从审美创作、审美鉴赏等角度,对顾恺之人物画论以形写神中形神关系的美学内涵进行分析,指出“重形轻神”和“重神轻形”都是与其本意不符的。

并且,特别指出“以形写神”中的“写”在形神关系的把握上起到桥梁作用。

关键词:顾恺之;以形写神;迁想妙得;画论[中图分类号]:J2 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2013)-12--02形神作为中国古代哲学的一对范畴,同时是中国画论中最主要的范畴之一。

基于不同时代的社会历史文化背景,不同时代的艺术家理论家对形神关系有着不同的观点和论述。

先秦时期,《韩非子外储篇》中讲“画熟最难者,犬马难,鬼魅最易”,在这篇文献中,涉及的是对形的看法。

“犬马人之所知而鬼魅无形,故易”。

把形作为画的像与不像的尺度。

到西汉《淮南子》中提出了“画西施之面,美而不可悦。

观孟贲之目,大而不可畏。

君形者亡焉。

”在形象的描绘中有了要传达对象神情的意识,形与神的探讨进入的新的阶段。

魏晋南北朝时期,儒学失势,玄学清淡哲学思想风行,人物品藻在内容上由重才情、德行转向赞许神韵、风姿,特别是人物品评的内容由伦理外貌向内在精神的转化。

于是,讲求脱俗的风度神貌成了这一时代美的理想,重神的审美意识也反映到绘画艺术中。

在此基础上,东晋画家顾恺之创造性地创作出我国现存最早的画论文章——《论画》,文中多次涉及了重神的观点,首次明确表述了传神的要求。

并且,系统阐述了人物画形神辩证关系问题,在绘画美学史上具有里程碑意义。

时至今日,许多艺术家与理论家对顾恺之画论所提出的形神观点提出了不同的理解和阐述。

有人认为是重形轻神,有的则指出重神轻形或者形神并重。

顾恺之画论中关于人物画形神关系的美学思想主要集中在“以形写神”的观点上。

因此,从这一点出发,重新分析顾恺之画论中有关形神关系的美学内涵,理解当时绘画美学思想对我们的审美与创作具有非常重要的启示作用和现实意义。

中国传统肖像画的特征作者:李杰来源:《消费导刊·理论版》2008年第02期[摘要]中国传统肖像画作为中国绘画的一个重要门类,它取得了相当辉煌的成就,并有着鲜明而独特的民族特色。

本文主要从功能、艺术标准和写生法则等三个方面介绍了中国传统肖像画的特征,以期使读者对传统肖像画的特征有一个基本的认识。

[关键词]传统肖像画特征一、“成教化、助人伦”是传统肖像画的主要功能传统肖像画描绘的是客观存在的、具体的、特定的某个人,是现实生活中或历史上实际存在的真人。

肖像画的功能主要是为真人写貌留影,再现客观现实,发挥认识的功能,同时作为纪念、供奉、鉴戒的图像,达到教化的目的。

张彦远在《历代名画记》中“叙画之源流”篇开宗明义的写道:“夫画者,成教化、助人伦、穷神变、测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非由述作。

”中国人物肖像画受儒家观念的影响比较深,历来受统治阶级的高度重视,其原因就在于它能直接服务于封建统治阶级,来维护封建伦理纲常秩序。

肖像画的这种功能主要表现在作品所描绘的对象上。

纵观中国肖像画历史,所描绘的对象无非是历代帝王名臣像、当朝帝后像、臣僚雅集图、圣贤佳士画像。

我国古代历朝的统治者图画功臣和圣贤肖像以作褒扬,平民和儒生在瞻观这些肖像画时而生敬仰之心,从而达到教化之功。

即使是庶民像和家庆图,尽管没有前几种类型那样十分的明显,但其功能仍旧是在于教化的目的。

慎终追远,孝思不匮,是我国的优良传统,儒家兴教化的传统在这里依然存在。

文人行乐图尽管在形式上比较自由,然而在肖像的描绘上还是要摆出一幅儒家文人的谦谦君子之风,传统礼教规范仍在隐约发挥作用。

二、“写真” 、“传神” 、“写心”是传统肖像画的艺术标准肖像画古时称“写真”或“传神” ,也就是要写对象之本真、传对象之内在精神。

“真”可分为外形的客观真实和内在气质的本真显现;“神”也可分为外在形象的神采和内在的人格修养,人物的神采又是人格修养的自然流露。

2018年教师招聘中国美术史复习题库及答案2018年教师招聘中国美术史复题库三国两晋南北朝填空一1.XXX是(吴)国画家,画屏风有(点墨成蝇)之说,善画(佛像),画大象有(心敏手运,须臾立成)之说。

2.XXX的绘画趋向(精细)和注意(风范气韵)的追求。

3.XXX的人物画创(秀骨清相)的形象,他是(五)世纪后最有影响的画家,善画(宗教画)(名士肖像画)(风俗故事画),系(XXX)时期的画家。

4.XXXyao绘画用笔风格是(疏体线描),“笔才一二,象以应焉”,创XXX艺术中的(张家祥),吸收外来画法(南京一乘寺的凹凸花),活跃于(肖梁)时期。

5.XXX来自中亚曹国,是(北齐)时期的画家,善画梵像,宗教艺术中创(XXX),“其体稠叠而衣纹紧窄”被称为(曹衣出水)。

6.XXX是(南齐)前后的画家,著有(画品录),XXX 提出绘画的作用是(明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可见)。

六法是(气韵生动)(骨法用笔)(应物象形)(随类赋彩)(经营位置)(传模移写)。

7.XXX是与(XXX)同一时期的画家XXX家,他是首创(中国是佛像)的雕塑家。

8.XXX把(脱胎漆器)的工艺技术运用于雕塑方面,创造了(夹纻zhu)形象,克服了造型尺寸增大而重量加重的矛盾。

9.(洛神赋图)取材于XXX的诗篇。

10.提出以形写神的画家是(XXX)。

11.西晋有最高水平的画家是(XXX)。

12.人物画创秀骨清相的画家是(XXX)。

13.被称为“笔才一二,象以应焉”的画家是(XXX)。

14.XXX画创“XXX出水”的画家是(XXX)。

15.六法始于(XXX)。

16.南京西善桥南朝墓出土的(七贤图)画像砖,描画魏晋之际的(竹林XXX)17.江苏丹阳南朝墓出土的(羽人戏龙)等画像砖。

18.大同北魏司马金龙墓出土的(屏风漆画)中的(孝子列女)在题材上与XXX的《女史箴图》《列女仁智图》相似。

19.魏晋南北朝时期出现了(云岗石窟)(龙门石窟)(敦煌莫高窟)三大石窟。

第3节画像唯求肖神韵——仿用句式(含正确运用常见的修辞手法)根据下面一副对联的上联,写出下联。

上联:英雄出少年扬鞭策马河山万里建功业下联:1.(2011·新课标全国)仿照下面的示例,自选话题,另写三句话,要求使用比喻的修辞手法,句式与示例相同。

平凡是泥土,孕育着收获,只要你肯耕耘;平凡是苗圃,孕育着烂漫,只要你肯浇灌;平凡是细流,孕育着浩瀚,只要你肯积聚。

答:___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2.(2010·课标全国)仿照下面的示例,自选话题,另写三句话,要求内容贴切,句式与示例相同。

种子如果害怕埋没,那它永远不能发芽;雏鹰如果害怕折翅,那它永远不能高飞;钻石如果害怕琢磨,那它永远不能生辉。

答:____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3.(2009·宁夏、海南)仿照下面的示例,自拟一个描写对象,写一组句子,要求所写句子使用夸张、比喻和拟人的修辞方法。

这满山遍野的桃花,开得热火朝天,惊天动地,是一幅立体的画,一首无声的诗,把青春挥洒得淋漓尽致。

艺术教育40ART EDUCATION 2012 · 04■ 姜永安“象人”与古代肖像绘画的早期称谓中国古代肖像画名称,耳熟能详者“传神”“写真”云云,古代文本多见之。

“写真”是古代较早通行的肖像绘画概念与称谓,早见于南朝刘勰《文心雕龙》:“为情者要约而写真,为文者淫丽而烦滥。

”绘画范畴最早出现的“写真”见于北齐《颜氏家训》:“武烈太子偏能写真,坐上宾客,随宜点染,即成数人,以问童孺,皆知姓名矣。

”从现有文献看,“写真”是在唐代逐渐固定为肖像绘画通行称谓的。

唐人朱景玄《唐朝名画录》:“天宝中有杨庭光与之齐名,遂潜写吴生真于讲席众人之中,引吴生观之”(吴道玄);“郭令公婿赵纵侍郎尝令韩幹写真,众称其善”(周昉);“善写真及画人物仕女,……惟写真入神”(陈闳);“李仲昌、李仿、孟仲晖,皆以写真最得其妙。

”除《唐朝名画录》,“写真”一词的滥殇还见于一些唐代诗文与图赞中。

例如王维《崔兴宗写真咏》,白居易《自题写真》《题旧写真图》等,薛媛《写真寄夫》,裴度《自题写真赞》,独孤及《苏州刺史兼御史大夫襄武李公写真图赞》,符载《淮南节度使灞陵公杜佑写真赞序》等。

“图写真容,分布天下”(《唐会要》卷50),这些“写真”即肖像画“图写真容”的意思。

唐代以“写真”作为肖像画概念的流行程度以及“写真”在唐人生活中的普及由此可证。

相对于“写真”,“传神”一词出现更早,首见于东晋顾恺之《论画》:“以形写神而空其实对,荃生之用乖,传神之趋失矣。

”另有南朝刘义庆《世说·巧艺篇》:“顾曰:‘四体妍媸,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中。

’”这两处“传神”都是顾恺之的话语。

因此,学界或认为“传神”作古代肖像画最早用称即在顾恺之时代,然而这是误识。

宋之前,“传神”这个词语仅见于顾恺之一家独言。

咀嚼长康原文处,“传神”一词在文中其实是对“以形写神”的褒辞,如沈宗骞《芥舟学画编》:“不曰形曰貌而曰神者,以天下之人,形同者有之,貌类者有之,至于神,则有不能相同者矣”。