第3课_宋明理学_钟改

- 格式:ppt

- 大小:469.50 KB

- 文档页数:23

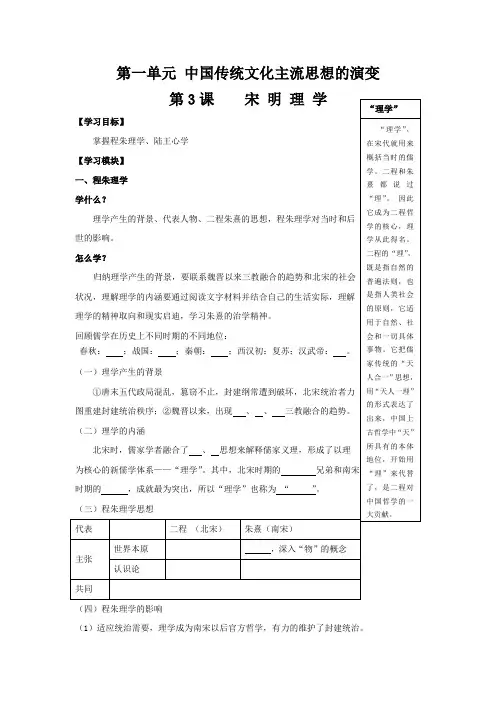

第一单元中国传统文化主流思想的演变(四)程朱理学的影响(1)适应统治需要,理学成为南宋以后官方哲学,有力的维护了封建统治。

(2)朱熹编著的《四书集注》成为后世教科书。

(3)朱熹的思想传播到欧洲,在朝鲜、日本,形成“朱子学”派。

学会了吗?朱熹,理学的集大成者,他提出“存天理,灭人欲”,其中“天理”主要是指A.天体远行法则 B.社会发展规律C.传统道德规范和等级秩序 D.“天人感应”理论二、陆王心学学什么?王阳明对理学的继承和发展,王阳明在中国哲学史上的地位,宋明理学对中国社会政治、伦理道德、文化教育的影响。

怎么学?从认识论角度分析程朱理学和陆王心学的联系和区别,程朱理学属哲学上的客观唯心主义思想体系,而陆王心学属于主观唯心主义思想体系,程朱理学向陆王心学的演变,说明理学走向极端。

学会了吗?结合以上所学,请指出宋明理学的特点(宋明理学对儒学的发展)(1)提出对的看法和多种,儒学进一步化(2)更加突出(3)儒学更多的吸收、因素宋明理学的影响积极:①理学主张家庭社会和谐稳定、重视道德操守、崇尚知行合一,对培养现代社会的诚信观念、进取精神、务实作风有积极作用,有利于精神文明和物质文明建设。

②格物致知的探究精神、博学慎思、明辨善问的学习方法今天仍有借鉴意义。

消极:①用三纲五常来扼杀人的自然欲望,有利于维护封建统治;②理学宣传的尊卑等级、重男轻女、重利轻义、重礼轻法对人们的观念产生不良影响。

【合作探究】程朱理学与陆王心学有什么异同?【当堂检测】阅读不同时期宋明理学的代表人物的观点:材料1:朱熹:“存天理,去人欲”材料2:朱熹:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理”。

材料3:王阳明:“心即理”“知行合一”“致良知为圣人教人第一义”。

材料4:朱熹:“人之异于禽兽,是父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”;材料5:程颐:“饿死事小,失节事大”材料6:张载:“为天地立心,为生民立命,为往圣断绝学,为万事开太平”;顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责”。

![最新第3课 宋明理学[人教版][教案](https://uimg.taocdn.com/e20a72fcc1c708a1284a4492.webp)

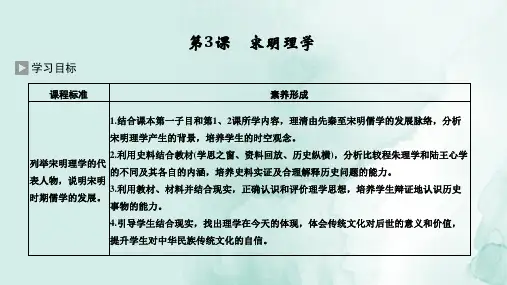

课题第4课《宋明理学》教案课型新课讲授班级高二班主讲教师郑思奇时间2014年9月课表要求列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。

教材分析宋明理学这一课是整本必修三中,学生最难理解的一课,内容抽象、理论性强。

本节课是教材第三课,具有承上启下的作用。

上承董仲舒改造儒学,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,儒学成为传统文化的主流,下启明清之际的异端思想,对儒学的批判和继承,是整个儒学的发展上非常重要的一个阶段。

通过对这一课的学习,有助于理解理学对塑造中华民族的性格上的重要作用。

学情分析高二分科后,学生已经有了一定的学习倾向,理科学生把学习的热情和重点主要放在了理科上面,所以要给理科生上历史课,就要讲得深入浅出,能够引起他们学习的兴趣,同时他们又能够真正从中学到一点知识。

教学目的1、通过本课学习,学生能够列举宋明理学的代表人物,并能说出相应的思想主张。

2、通过多媒体辅助教学,展示相应的图片,通过诙谐幽默的例子激发学生的学习兴趣,能够积极参与到课堂中来。

3、学生能够了解儒学在宋明时期的发展变化,通过理学的形成,理解学习、融合、交流的重要性。

4、理解宋明理学对中华民族性格形成的重要作用。

教学重点程朱理学、陆王心学的内容教学难点程朱理学、陆王心学的内容教学方法讲授法、多媒体辅助教学课时一课时教学过同学们好!今天我来给大家上第三课——宋明理学。

1、导入新课:通过第二课的学习,我们知道董仲舒融合阴阳家、道家以及法家的思想改造了儒学,形成了新的儒学体系。

汉武帝接受了他的建议,罢黜百家,独尊儒术,从此确立了儒学在中国传统文化中的主流地位。

然而,儒学的发展并没有从此就顺风顺水,儒学面临着深刻危机。

(板书:儒学的危机)2、新课教学(一)背景:1、儒学的危机什么危机呢?请大家仔细阅读前言部分,唐朝诗人杜牧的一句诗,反映了南朝佛教兴盛的状况,是“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。

那为什么佛教在当时会那么兴盛呢?【点同学回答1次】生:从汉末到魏晋南北朝时期,社会动荡不安,士人对儒家思想产生怀疑,人们开始了对宗教的渴求。

人教版必修三第3课宋明理学银川九中朱维教材内容分析本课是人教版必修三第一单元《中国传统文化主流思想的演变》的第3课,课题为宋明理学。

教材原来分为三个子目:三教合一、程朱理学、陆王心学。

笔者从儒家思想的演变历程出发,将教学立意定位为“宋明理学是儒家思想的一场自救运动”。

在中国古代儒家思想发展史上,有过两次危机,第一次危机是秦朝初建,始皇帝重用法家,为加强思想统治,焚书坑儒,直到西汉武帝采取董仲舒的“罢黜百家、独尊儒术”,儒家才重现大放异彩,甚至一跃成为官方倡导的正统的思想,可以说,董仲舒的“新儒学”是儒家的第一次自救运动。

儒学的第二次危机,当是魏晋南北朝时期,国家分裂,社会动荡,佛教和道教思想盛行,这给儒家思想以极大的冲击,儒家如何应对这次危机?自唐初韩愈提出“三教合归儒”,到北宋五子、二程兄弟、朱熹集理学之大成,同时心学经由陆九渊提出到王阳明总结和“世俗化”,终于使得儒学重新回归官方和民间的主流地位。

纵观历史,宋明理学可谓儒家思想的第二次自我救赎运动,而这次救赎,可谓承前启后,对儒学思想的发展和中华民族精神的形成影响深远,可谓“成也理学、败也理学”。

本课围绕“儒学自救”的主题,引导学生梳理宋明理学的产生的背景、救赎历程、内容、结果,并在此基础上引导学生得出宋明理学的概念和影响。

学习者特征分析高二文科班学生,已经学过必修三第一单元前两课的内容,《百家争鸣和儒家思想的形成》和《罢黜百家、独尊儒术》并且具有了一定的运用材料,分析问题能力。

但这节课对学生来说仍然比较难于理解,一则涉及内容比较低多,二则有诸多哲学知识,所以通过“儒学的自救运动”的这一教学立意,化繁为简、深入浅出地进行引导和讲解。

教学目标1.知识与能力:识记儒学家的思想主张;理解一定思想文化是一定社会状况的产物,社会存在决定社会意识,社会意识反过来又影响社会存在。

2.过程与方法:问题探究、史料教学3.情感态度与价值观:引导学生了解儒学在魏晋南北朝遭遇的危机,和儒学家面对危机时的自救运动,感受中国儒家思想蕴含的积极入世、不断进取的精神重点:程朱理学和陆王心学的主要内容。

第3课宋明理学一、三教合一1.汉武帝以后-----儒学繁盛,确立正统地位2.魏晋南北朝时期------佛教盛行并本土化,道教传播广3.隋朝时期------儒家家提出“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教理论。

4.唐朝时期------统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。

佛道的发展,开始挑战儒学的正统地位,儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

思考:隋唐时期的儒学为什么会面临挑战呢?①佛教盛行★魏晋南北朝统治阶级对佛教的扶持;★动荡和战乱时代,佛教宣扬的来生幸福给予人民精神寄托;★寺院占有大量土地,僧尼不入户籍,可逃避赋役,破产农民大量投身寺院,形成独立的寺院经济;★佛教为了适应中国而进行自我改造。

②道教在民间传播东汉末期,道教开始在下层民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式。

利用宗教发动起义;在上层社会、下层民众中皆有信徒。

③儒学本身的缺陷(最主要)儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严重的不足。

儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。

5.儒、佛、道三家的相互影响和融合①儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机地结合在一起;②道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本;③佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。

二、宋明时期儒学的发展1.宋明理学(1)含义:理学是儒学、道教、佛教三家融合的产物,它以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

(2)理学的产生原因:①政治上,重文轻武,倡导尊儒读经。

②经济上,宋代农业、手工业经济的发展。

③文化上,科技文化的进步。

④基础:从魏晋至唐,儒、佛、道三教长期论争和融合奠定了基础。

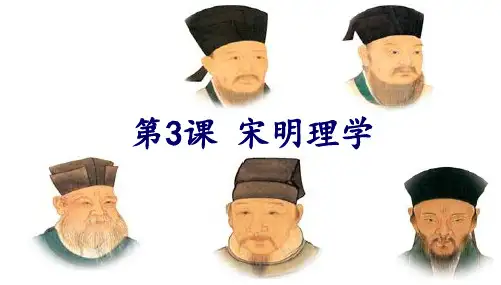

(3)思想来源:宋明理学是以儒学为基础并吸收了佛教和道教思想(4)代表:北宋-----程颢、程颐(“二程”)南宋------朱熹(5)统治地位的确立:明初,为了强化思想统治,朱元璋和明成祖大力提倡程朱理学。

人教版历史必修三教案第3课宋明理学教学设计教学设计:设计意图教学容教师活动学生活动理顺知识系统,通过温故导入到本节课的探新。

【导入新课】1.教师引导学生回顾:从春秋战国到唐朝之前儒学的发展过程。

(把握要点:形成——发展为大宗——“焚书坑儒”——复——“罢黜百家、独尊儒术”)2.教师点出本课要点:唐朝时候,佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位。

唐朝儒学大师愈率先提出复兴儒学,北宋的儒家学者掀起了儒学复兴运动,在儒学复兴运动中诞生的理学,将儒家的忠孝节义提升到了“天理”的高度,形成一整套囊括天人的严密体系,也称新儒学。

理学的出现与走向成熟,体现了儒学的新发展。

在本课学习中,要求同学们思考的问题有:宋明理学产生的时代背景是什么?它的发展过程怎样?宋明理学与传统儒学相比,出现了哪些变化?你怎样看待这种变化?学生回答把握本节课重点容(程朱理学)的时代背景。

培养学生历史思维能力。

一、三教合一【合作探究】1.提问:何为三教合一?(提问式一带而过)(课件简要展示三教合一的典型图片)。

2.提问:儒学地位动摇的原因是什么?(从汉末到晋南北朝时期,社会动荡不安,士人对儒家思想产生怀疑;佛教和道教的盛行,对儒学的冲击,开始挑战儒学的正统地位。

)3.归纳:隋朝,儒学家提出三教合归儒的主,又称“三教合一”,主以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

唐朝,统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。

4.提问:为何儒学家提出主以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论的“三教合一”,而不是要求统治者打压道教、佛教等?(教师引导)顺应时代、与时俱进等。

(举例启迪)基督教能在今天依然受欢迎的原因在于不断反省;禅宗在中国的繁盛的原因亦在于其佛教思想的中国化;艰难修炼才能成佛到后来解释为放下屠刀立地成佛等。

学生回答学生互相补充回答。

学生分小组探究并回答问题。

1.课文容理论性,概念多,学生不易理解,所以结合一些事例讲解以帮助学生更好理解课文容。