土地资源学64第六章 中国1∶100万土地资源图土地评价体系2012

- 格式:ppt

- 大小:763.50 KB

- 文档页数:21

《土地评价学》课程教学大纲Land Assessment Science一、课程基本信息(一)知识目标:了解和掌握土地评价的理论,技术方法及实践应用。

掌握土地适宜性评价、土地生产潜力测算等土地资源自然评价,农用地分等与农用地定级等土地资源自然经济综合评价,城镇土地分等与城镇土地定级等土地资产评价的方法原理。

(二)能力目标:提高学生的理论素养和实践能力,为将来从事土地科学的研究和土地管理工作奠定坚实的专业基础。

(三)素质目标:提升专业技能,加强专业综合能力培养。

— 1 —三、基本要求(一)了解和掌握土地评价的理论,技术方法及实践应用;了解土地评价中数理统计、地统计学、遥感、地理信息系统、专家系统等支持技术;了解土地评价方法原理及成果对解决有关实际问题的运用。

(二)理解土地评价的步骤、方法及可能产出的成果,理解并能运用土地评价的基本原理以及工作方法和步骤。

(三)掌握土地适宜性评价、土地生产潜力测算等土地资源自然评价,农用地分等与农用地定级等土地资源自然经济综合评价,城镇土地分等与城镇土地定级等土地资产评价的方法原理;四、教学内容与学时分配第一章土地与土地评价概述(2学时)1.1 土地的概念与特性1.1.1 土地的概念1.1.2 土地的特性1.2 土地利用与分类1.2.1 土地利用与分类的概念和意义1.2.2 土地利用与分类的原则和依据1.2.3 我国的土地利用分类系统1.3 土地评价概述1.3.1 土地评价的概念和原则1.3.2 土地评价的方法1.3.3 土地评价的分类1.4 国内外土地评价的发展与趋势1.4.1 国外土地评价的发展简况1.4.2 我国土地评价的发展简况1.4.3 土地评价的发展与趋势— 2 —知识点:土地利用与分类、土地评价的概念、分类、原则及程序。

重点、难点及作业1. 土地评价的概念、分类、原则及程序。

2. 简述国内外土地评价的发展与趋势。

第二章土地评价的理论基础(2学时)2.1 土地肥力和生产力理论2.2 生态系统理论2.2.1 生物与环境的关系2.2.2 生态系统的结构2.2.3 生态系统的功能2.3 地租理论2.3.1 古典经济学地租理论2.3.2 马克思地租理论2.3.3 新古典经济学地租理论2.4 区位理论2.4.1 农业区位论2.4.2 工业区位论2.4.3 中心地理论2.4.4 市场区位论2.5 城市地理学理论2.5.1 人地关系论2.5.2 城市化理论2.5.3 城市的可达性2.5.4 聚集效应论2.6 城市土地经济学理论2.6.1 城市土地供求理论— 3 —2.6.2 土地产权理论2.6.3 土地资源配置理论2.6.4 土地投资开发理论2.6.5 外部地价理论知识点:生态系统理论、地租理论、区位理论。

第一章绪论一、阐述土地、土地资源概念以及土地资源的基本特征1.土地:是由地球陆地表面一定立体空间内的气候、土壤、基础地质、地形地貌、水文及植被等自然要素构成的自然地理综合体,同时还包含着人类活动对其改造和利用的结果,因此,它又是一个自然经济综合体。

含义:①由土壤、气候、地形、岩石、水文、植被等自然要素相互作用、相互制约构成的自然综合体,有其自身形成、发展和演变规律;②是一个垂直系统,具有一定立体空间;③其性质和功能(如土地适宜性等)取决于各自然要素的综合作用的结果;④是人类最基本的生产资料和生存条件,具有社会经济属性。

2.资源:是指人类生产和生活资料的来源。

土地资源:是指在一定的技术条件和一定时间内可以为人类利用的土地。

3.基本特征:(1)土地的资源特性①生产性:具有一定的生产力;②区域性:由于受水热条件支配的地带性规律以及地质、地貌因素决定的非地带性规律的共同影响和制约,使土地的空间分布表现出明显的地域分异性;③动态性:随时间变化的特点;④可更新性:表现在土地的生产力在合理利用条件下可以自我恢复和维持,并不会因连续使用而降低;⑤多功能性:可以被用于各种不同的功能,土地的用途概括起来可以分为四大功能,即生成功能、环境功能、承载功能和空间功能。

⑥有限性:地球陆地表面的土地面积是有限的;⑦不可替代性:土地是一种不可替代的自然资源。

(2)土地的资产特性①商品特性:土地具有使用价值和交换价值,可以进入商品流通,是一种特殊商品,其特殊性表现在:A具有非劳动产品与劳动产品的二重性;B 土地的价格具有两重性:作为自然物的土地价格和作为开发的土地价值的价格;C空间位置无法移动,常被称为不动产。

②产权特性:土地产权是指存在于土地之中的排他性完全权利。

土地产权必须通过相关的法律确认程序后才能生效。

③增值特性:一是,取决于土地的稀缺性和人类社会对土地的不断改造利用;二是,土地作为生产资料因人们的创造性劳动而不断的增值。

《土地资源学》刘黎明版课后题答案 (1)第一章绪论1.阐述土地、土地资源概念以及土地资源的基本特征。

答:(1)土地:土地是由地球陆地表面一定立体空间内的气候、土壤、基础地质、地形地貌、水文及植被等自然要素构成的自然地理综合体,同时还包含着人类活动对其改造和利用的结果,因此,它又是一个自然经济综合体。

(2)土地资源:土地资源是指在一定的技术条件和一定时间内可以为人类利用的土地。

(3)土地资源的基本特性:①资源特性——生产性、区域性、动态性、可更新性、多功能性、有限性、不可替代性;②资产特性——商品特性、产权特性、增值特性、不动产特性2.土地资源的研究内容主要包括哪些方面?答:(1)土地资源学的基础理论研究①土地、土地资源的科学内涵及其基本特性研究②土地资源构成要素分析以及土地资源的形成和演化规律研究(2)土地类型和土地资源分类:土地资源的空间分布规律的研究(3)土地资源调查与评价:土地资源的数量和质量特征研究(4)土地生产潜力与土地人口承载力:人与土地的定量关系研究(5)区域土地资源的开发利用研究(6)土地资源的保护和管理3.面对21世纪越演越烈的人地矛盾,土地资源学的作用将日益重大,请简要阐述土地资源学今后的发展方向和研究重点。

答:(1)适应社会经济发展的需求,开展国土资源管理领域的重大关键问题的研究①土地资源调查和动态监测的技术服务体系建设②土地资源和资产的优化配置的基础性研究③全球气候变化背景下的土地利用—土地覆被变化与土地资源生态安全的综合研究④生态脆弱地区的土地资源开发和保护研究(2)进一步完善土地资源学科体系,加强基础理论体系建设和研究方法的创新①拓展土地资源学的基础理论研究②土地资源评价的理论和方法的创新③严谨对待科学的规范化和标准化问题,重点探讨和规范学科的一些基本理论问题。

第二章土地资源构成要素分析1.影响土地资源类型分布、质量特征和利用的气候学因子有哪些方面?答:影响土地资源特征的最主要的气候要素是光(太阳辐射)、温(热量)、水(降水)3要素。

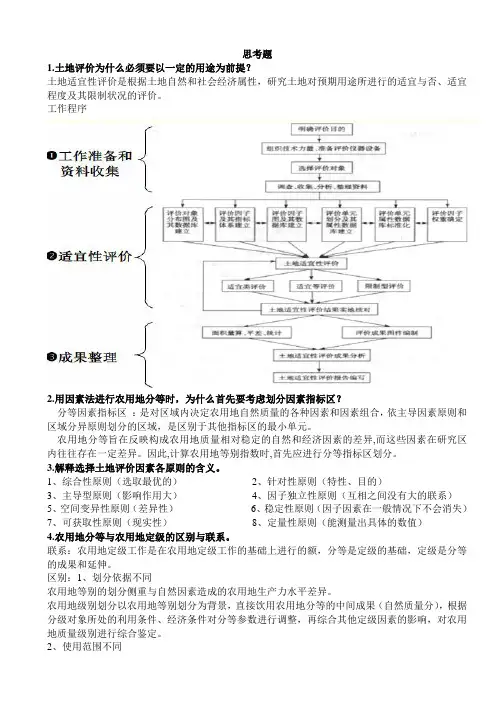

思考题1.土地评价为什么必须要以一定的用途为前提?土地适宜性评价是根据土地自然和社会经济属性,研究土地对预期用途所进行的适宜与否、适宜程度及其限制状况的评价。

工作程序2.用因素法进行农用地分等时,为什么首先要考虑划分因素指标区?分等因素指标区:是对区域内决定农用地自然质量的各种因素和因素组合,依主导因素原则和区域分异原则划分的区域,是区别于其他指标区的最小单元。

农用地分等旨在反映构成农用地质量相对稳定的自然和经济因素的差异,而这些因素在研究区内往往存在一定差异。

因此,计算农用地等别指数时,首先应进行分等指标区划分。

3.解释选择土地评价因素各原则的含义。

1、综合性原则(选取最优的)2、针对性原则(特性、目的)3、主导型原则(影响作用大)4、因子独立性原则(互相之间没有大的联系)5、空间变异性原则(差异性)6、稳定性原则(因子因素在一般情况下不会消失)7、可获取性原则(现实性)8、定量性原则(能测量出具体的数值)4.农用地分等与农用地定级的区别与联系。

联系:农用地定级工作是在农用地定级工作的基础上进行的额,分等是定级的基础,定级是分等的成果和延伸。

区别:1、划分依据不同农用地等别的划分侧重与自然因素造成的农用地生产力水平差异。

农用地级别划分以农用地等别划分为背景,直接饮用农用地分等的中间成果(自然质量分),根据分级对象所处的利用条件、经济条件对分等参数进行调整,再综合其他定级因素的影响,对农用地质量级别进行综合鉴定。

2、使用范围不同农用地分等成果在全国范围具有可比性,农用地定级成果在县级行政区内具有可比性。

分等是国家目标,地价是地方目标。

分等成果相对定级更加宏观。

5.农用地定级因素因子指标的量化方法有哪些?面状因素:最大最小值法或均值法线状因素:直线衰减发或指数衰减法面状因素:直线衰减发或指数衰减法根据定级因素对农用地级别的影响方式确定量化方法。

a ) 面状因素: 指定级因素指标的优劣仅对具备此指标的地块有影响( 如土壤质地) ,面状因素是非扩散性因素,量化方法采用最大最小值法或均值度法:b ) 线状因素:指定级因素指标的优劣不仅对具备此指标的地块有影响,还对一定距离范围内的农用地产生影响( 如交通条件),线状因素是平行扩散性因素,随着距离的增加,其影响强度按一定规律衰减,量化方法采用直线衰减法或指数衰减法;c ) 点状因素: 指定级因素指标的优劣不仅对具备此指标的地块有影响,还对其周围农用她产生影响( 如农贸中心) ,点状因素是同心圆扩散性因素,量化方法采用直线衰减或指数衰减法;d ) 对于有交叉影响的因素因子( 如各级农贸中心、道路等) ,应进行功能分割或衰减迭加处理6.城镇土地分等定级因素因子指标的量化方法有哪些?城镇土地分等因素因子权重确定方法:特尔菲测定法( D e l p h i 方法)对各因素进行多轮次的专家打分W = E i/ 1 0 0式中:W、—第i 个因素或因子的权重;E i—第i 个因素或因子经过多轮打分后的均值。

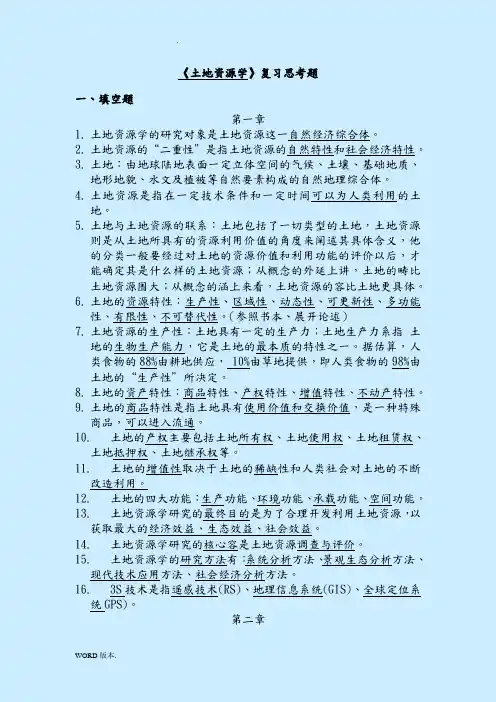

《土地资源学》复习思考题一、填空题第一章1.土地资源学的研究对象是土地资源这一自然经济综合体。

2.土地资源的“二重性”是指土地资源的自然特性和社会经济特性。

3.土地:由地球陆地表面一定立体空间的气候、土壤、基础地质、地形地貌、水文及植被等自然要素构成的自然地理综合体。

4.土地资源是指在一定技术条件和一定时间可以为人类利用的土地。

5.土地与土地资源的联系:土地包括了一切类型的土地,土地资源则是从土地所具有的资源利用价值的角度来阐述其具体含义,他的分类一般要经过对土地的资源价值和利用功能的评价以后,才能确定其是什么样的土地资源;从概念的外延上讲,土地的畴比土地资源围大;从概念的涵上来看,土地资源的容比土地更具体。

6.土地的资源特性:生产性、区域性、动态性、可更新性、多功能性、有限性、不可替代性。

(参照书本、展开论述)7.土地资源的生产性:土地具有一定的生产力;土地生产力系指土地的生物生产能力,它是土地的最本质的特性之一。

据估算,人类食物的88%由耕地供应, 10%由草地提供,即人类食物的98%由土地的“生产性”所决定。

8.土地的资产特性:商品特性、产权特性、增值特性、不动产特性。

9.土地的商品特性是指土地具有使用价值和交换价值,是一种特殊商品,可以进入流通。

10.土地的产权主要包括土地所有权、土地使用权、土地租赁权、土地抵押权、土地继承权等。

11.土地的增值性取决于土地的稀缺性和人类社会对土地的不断改造利用。

12.土地的四大功能:生产功能、环境功能、承载功能、空间功能。

13.土地资源学研究的最终目的是为了合理开发利用土地资源,以获取最大的经济效益、生态效益、社会效益。

14.土地资源学研究的核心容是土地资源调查与评价。

15.土地资源学的研究方法有:系统分析方法、景观生态分析方法、现代技术应用方法、社会经济分析方法。

16.3S技术是指遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统GPS)。

第二章1.影响土地资源特征的最主要气候要素是:光(太阳辐射)、温(热量)、水(降水)。

![[VIP专享]第六章 土地资源评价详述](https://uimg.taocdn.com/0787b8c76bec0975f565e212.webp)

第六章土地资源评价第一节土地资源评价概述土地资源评价在我国有着悠久的历史,早在古代时就有关于土地分类和土地评级的著作。

《管子·地员篇》就系统地总结了我国人民评价土地资源的经验,按土色、质地、结构、孔隙、结聚、有机质、盐碱等肥力因素,并结合地形、水文等条件,对土地生产力进行分等定级。

将“九洲”土壤分为18种基本类型,按其性质对于衣林生产的差别,依次徘序,分为:“上土”、“中土”和“下土”三等,这三种土地各有六类土壤,每类土壤又分六种,每种土壤又适于种两种谷类,这可能是世界上最早对土地等级划分的描述,即古代的土地评价系统。

建国以来,随农、林、牧业发展的需要,后备土地资源的开发、草原的建设、植树造林,以及土地利用结构的不断调整、土地的有偿使用等,促进了土地资源调查和土地评价工作的开展。

一、土地资源评价的概念土地资源评价是在一定的生产目的下对土地的自然属性和社会经济属性进行综合鉴定,根据其质量差异划分为若干土地等级,并且阐明不同等级土地的适宜性和限制型。

二、土地资源评价的意义土地资源评价是土地资源的合理配置、开发利用和保护土地资源的一项重要的技术性工作。

土地资源评价的目的在于把评价结果运用到实际中去,它的一般目的是为收取各种土地税费服务,为土地交易服务,为土地利用服务,对于合理利用和科学地管理土地资源,具有深刻意义。

具体表现为:1.为土地税牧服务土地税收标准的确定需要知道土地的用途和土地对该用途的适宜等级,或土地在该用途条件下的生产力大小,而土地评价的成果之一则恰好是土地对某一用途的适宜等级,因此,通过土地评价能科学地为制定土地税收标准提供基础的资料。

2.为调整承包土地和征地补偿费提供依据为使调整承包土地时投资补偿费的确定比较科学合理,就需要通过土地评价对土地承包前后的质量进行比较。

征地补偿费的科学确定是以耕地质量评价为基础的。

3.为土地交易服务土地评价为土地交易提供土地价格基础资料4.为估计土地经营好坏服务为了确定或评价土地经营的好坏,就要通过土地评价对土地经营活动中的投入和土地经营后的产出进行分析5.为土地利用规划服务土地资源评价能为土地最佳用途的选择或为土地利用规划时土地利用调整提供必要的信息或资料,为土地利用规划方案的制定服务。