高一生物遗传与进化

- 格式:pdf

- 大小:667.71 KB

- 文档页数:8

第二节生物进化和生物多样性【学习目标】1.说出生物进化的基本历程。

2.概述生物进化与生物多样性的形成。

【教学地位】本节内容是上一节现代达尔文主义的延伸,化石证据证实了生物进化的历程。

生物进化产生了地球上生物的多样性。

生物多样性的内容及产生原因在高考中常考到。

【教法指导】1.生物进化的历程是根据地质年代由近及远出现的生物化石来证实的,通过多媒体展示在不同地层中发现的化石即可得出结论。

2.生物多样性是通过大量的图片资料来说明的。

生物多样性的内涵和与进化的关系注重理解。

【新课导入建议】1.展示几件化石或化石图片,提出化石在地层中的出现很有规律,提出与生物进化有什么规律?2.展示各种形态各异的各种生物图片,地球上生物具有多样性,提出地球上多种多样的生物是怎样产生的?【教学流程设计】,填充“【课前自主导学】知识1,完成课前自主导学:(1)阅读教材P103-105思考交流1”。

(2)阅读教材P105,填充“【课前自主导学】知识2完成思考交-109流2”。

⇒步骤1:课程导入:选择【新课导入建议】中的两种形式之一激趣导入,引出课题—生物进化和生物多样性。

⇒步骤2:检测预习情况:(1)学生尝试表述生物进化的方向和生物多样性的概念。

(2)学生抢答【正误判断】,并进行校正。

⇒步骤3:学生根据教材P104表格总结生物进化的顺序、趋势和生物代谢类型的演变,通过【探究1】总结,学生分析解答【例1】。

⇓步骤6: 默诵【结论语句】,尝试构建最佳知识网络,完成【当堂双基达标】和教材P109【评价指南】。

⇐步骤5:学生总结生物五界系统细胞结构特征和能量利用方式的基本差异。

⇐步骤4:学生回答生物多样性的概念和内涵讨论总结生物多样性形成的原因,分析解答【例2】。

【课前自主导学】1.主要进化事件(以动物为例)35亿年前—原核细胞首次出现↓21亿年前—真核细胞首次出现↓7亿年前—多细胞生物出现↓古生代奥陶纪—无脊椎动物繁盛,无颌鱼类及脊椎动物首次出现↓古生代志留纪—有颌鱼类首次出现↓古生代泥盆纪—昆虫、两栖类首次出现↓古生代石炭纪—爬行类首次出现↓中生代侏罗纪—恐龙繁盛,鸟类出现↓新生代更新世—现代人类出现2.进化方向单细胞→多细胞;简单→复杂;水生→陆生;低级→高级3.依据化石、同源器官。

高中一年级生物课文教案遗传与进化教案:高中一年级生物课文教案主题:遗传与进化一、教学目标1.了解遗传与进化的基本概念和理论;2.掌握遗传与进化的重要实验和观察结果;3.能够解释自然选择对生物进化的影响;4.培养学生的观察、实验和思考能力。

二、教学内容1.遗传与进化的概念a.遗传的基本原理b.进化的基本原理2.遗传与进化的实验和观察结果a.孟德尔的豌豆实验b.达尔文的自然选择观察c.遗传变异与适应性进化3.遗传与进化的应用a.基因工程与遗传疾病治疗b.进化与人类文明的发展c.保护生物多样性的重要性三、教学步骤1.导入(5分钟)利用生物学课本或其他资源,呈现关于遗传与进化的图片或实例,引起学生对主题的兴趣,并激发他们的思考。

2.知识讲解(25分钟)a.遗传的基本原理:介绍基因和基因型、表现型的概念,以及遗传规律(包括孟德尔的法则)。

示意道出父、母、子代之间如何通过基因传递产生相似或不同的性状。

b.进化的基本原理:介绍进化的定义和达尔文的进化理论,引导学生理解进化是生物逐渐适应环境变化和生存竞争的结果。

3.实验与观察(30分钟)a.孟德尔的豌豆实验:简要介绍孟德尔的实验过程和观察结果,引导学生思考遗传现象并对实验结果进行解释。

b.达尔文的自然选择观察:展示达尔文对鸟嘴形状的观察结果,引导学生思考环境变化对物种形态及适应性的影响。

c.遗传变异与适应性进化:通过实例介绍遗传的突变与适应性进化的关系,探讨进化过程中的遗传变化如何影响物种适应环境。

4.应用拓展(25分钟)a.基因工程与遗传疾病治疗:简要介绍基因工程技术,引导学生认识到遗传疾病的发生机制以及基因工程在治疗中的应用。

b.进化与人类文明的发展:通过实例介绍进化对人类的影响,如文化进化、社会进化等方面。

c.保护生物多样性的重要性:简要介绍生物多样性的概念和现状,引导学生了解并重视生物多样性保护的必要性和方法。

5.小结与评价(10分钟)对本节课的内容进行总结回顾,并进行学生收获的讨论和评价。

高一生物遗传与进化知识点遗传与进化是生物学中的重要内容,通过研究个体间的遗传关系以及物种的演化过程,我们可以深入了解生物多样性的形成和维持机制。

本文将介绍高一生物课程中的遗传与进化知识点,包括遗传的基本规律、进化的证据以及进化驱动因素等。

希望通过本文的阐述,能够帮助读者建立起对遗传与进化的初步认识。

I. 遗传的基本规律遗传是指物种或个体在繁殖过程中传递遗传信息的现象。

遗传的基本规律包括:1. 孟德尔的遗传定律:孟德尔通过对豌豆杂交实验的研究,提出了遗传学的基本原理。

这些定律包括性状分离定律、自由组合定律和同质性定律等,对后续的遗传研究产生了重要影响。

2. 基因与等位基因:基因是生物体内控制遗传性状的单位。

一个基因可能有多个不同的形式,称为等位基因。

等位基因之间的组合决定了个体的遗传表现。

3. 遗传物质的分离与重组:遗传物质在有丝分裂和减数分裂等细胞分裂过程中发生分离和重组,从而导致后代个体的遗传变异。

II. 进化的证据进化是指物种在长时间的演化过程中逐渐发生的遗传和形态变化。

进化的证据有以下几个方面:1. 变异与选择:个体之间存在遗传变异,这些变异可能会在适应环境的过程中发挥作用,从而影响个体的生存和繁殖能力。

适应环境的变异将会在整个物种中传递下去,逐渐导致物种的适应性进化。

2. 生物地理学证据:通过研究物种在不同地理区域的分布情况,可以揭示物种的起源和分化过程。

例如,大陆漂移和地理隔离等因素对物种的分化起到了重要作用。

3. 古生物学证据:通过研究化石,可以了解到过去物种的形态和遗传特征,进而揭示物种的演化历程。

例如,古人类化石的发现为人类起源和演化提供了重要线索。

4. 比较解剖学与胚胎学证据:通过比较不同物种的形态结构和胚胎发育过程,可以揭示物种之间的遗传关系和进化关系。

例如,类似结构和发育过程的物种往往具有共同的祖先。

III. 进化驱动因素进化是由一系列驱动因素共同作用的结果。

以下是几个重要的进化驱动因素:1. 自然选择:自然选择是指适应环境的个体具有更高生存和繁殖能力,从而更多地传递其遗传信息给后代的现象。

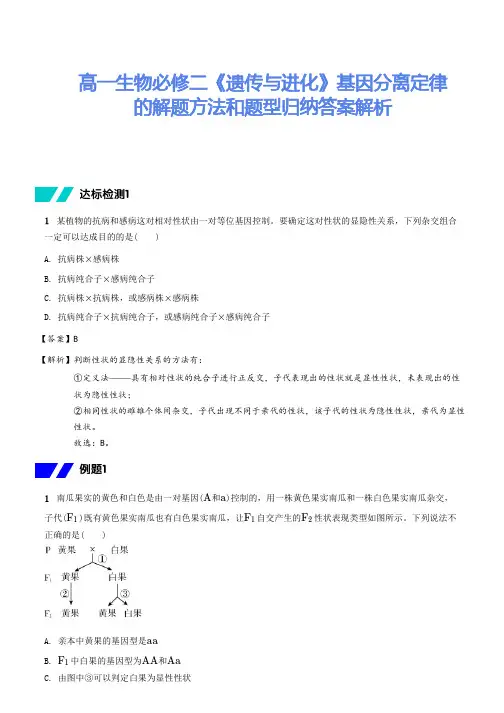

高一生物必修二《遗传与进化》基因分离定律的解题方法和题型归纳答案解析1 某植物的抗病和感病这对相对性状由一对等位基因控制。

要确定这对性状的显隐性关系,下列杂交组合一定可以达成目的的是( )A. 抗病株感病株B. 抗病纯合子感病纯合子C. 抗病株抗病株,或感病株感病株D. 抗病纯合子抗病纯合子,或感病纯合子感病纯合子【答案】B【解析】判断性状的显隐性关系的方法有:①定义法具有相对性状的纯合子进行正反交,子代表现出的性状就是显性性状,未表现出的性状为隐性性状;②相同性状的雌雄个体间杂交,子代出现不同于亲代的性状,该子代的性状为隐性性状,亲代为显性性状。

故选:B。

1 南瓜果实的黄色和白色是由一对基因(和)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,子代()既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让自交产生的性状表现类型如图所示。

下列说法不正确的是( )A. 亲本中黄果的基因型是B. 中白果的基因型为和C. 由图中③可以判定白果为显性性状达标检测1××××××——例题1A a F 1F 1F 2aa F 1AA AaD. 中,黄果与白果的理论比例是【答案】B【解析】A、③白果自交后代出现性状分离,说明白色是显性性状,所以亲本中黄果的基因型是,A正确;B、亲本白果的基因型为,黄果的基因型为,所以白果的基因型为,B错误;C、由③出现性状分离可知白果是显性性状,C正确;D、中白果基因型为,中黄果()占;白果()也占,中黄果自交得到的全部是黄果, 中的白果自交得到的中,黄果:白果,所以中黄果与白果的理论比例是,D正确。

故选:B。

1 玉米的甜粒与非甜粒是一对相对性状,用杂合非甜粒亲本杂交,去除中的甜粒植株,让非甜粒植株自交,则中非甜粒与甜粒植株的比例是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】由亲本为杂合非甜粒,杂交后代出现甜粒知,非甜粒为显性性状,甜粒为隐性性状,设这对性状由基因、控制,让非甜粒植株自交,自交不发生性状分离,而自交发生性状分离,后代的基因型及比例为 、、,即、、三种基因型所占比例分别是、、,三种基因型之比为,所以中非甜粒与甜粒植株的比例是。

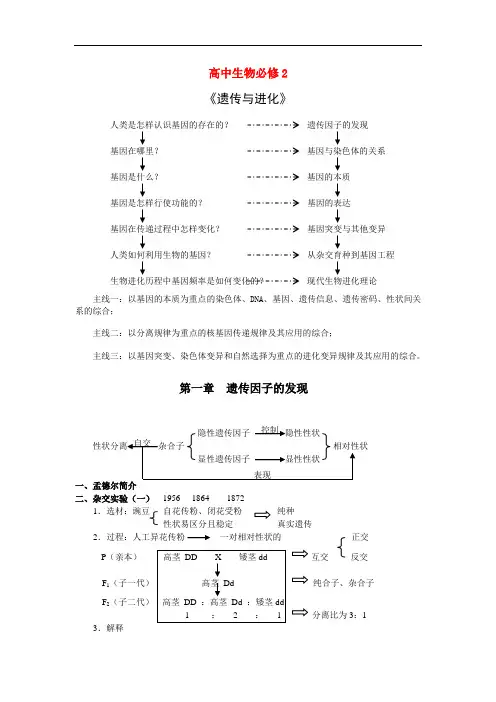

高中生物必修2《遗传与进化》人类是怎样认识基因的存在的? 遗传因子的发现基因在哪里? 基因与染色体的关系基因是什么? 基因的本质基因是怎样行使功能的? 基因的表达基因在传递过程中怎样变化? 基因突变与其他变异人类如何利用生物的基因? 从杂交育种到基因工程生物进化历程中基因频率是如何变化的? 现代生物进化理论主线一:以基因的本质为重点的染色体、DNA 、基因、遗传信息、遗传密码、性状间关系的综合;主线二:以分离规律为重点的核基因传递规律及其应用的综合;主线三:以基因突变、染色体变异和自然选择为重点的进化变异规律及其应用的综合。

第一章 遗传因子的发现二、杂交实验(一) 1956----1864------18721.选材:豌豆 自花传粉、闭花受粉 纯种性状易区分且稳定 真实遗传2.过程:人工异花传粉 一对相对性状的 正交P (亲本) 互交 反交F 1(子一代) 纯合子、杂合子F 2(子二代) 分离比为3:13.解释体现在 ①性状由遗传因子决定。

(区分大小写) ②因子成对存在。

③配子只含每对因子中的一个。

④配子的结合是随机的。

4.验证 测交 F 1是否产生两种比例为1:1的配子5.分离定律在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

三、杂交实验(二)1. 亲组合重组合2.自由组合定律控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合四、孟德尔遗传定律史记①1866年发表 ②1900年再发现③1909年约翰逊将遗传因子更名为“基因” 基因型、表现型、等位基因△基因型是性状表现的内在因素,而表现型则是基因型的表现形式。

表现型=基因型+环境条件。

五、小结1.第二章 基因与染色体的关系基因与染色体行为的平行关系 减数分裂与受精作用基因在染色体上 证据:果蝇杂交(白眼) 伴性遗传:色盲与抗V D 佝偻病一、减数分裂1.进行有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂。

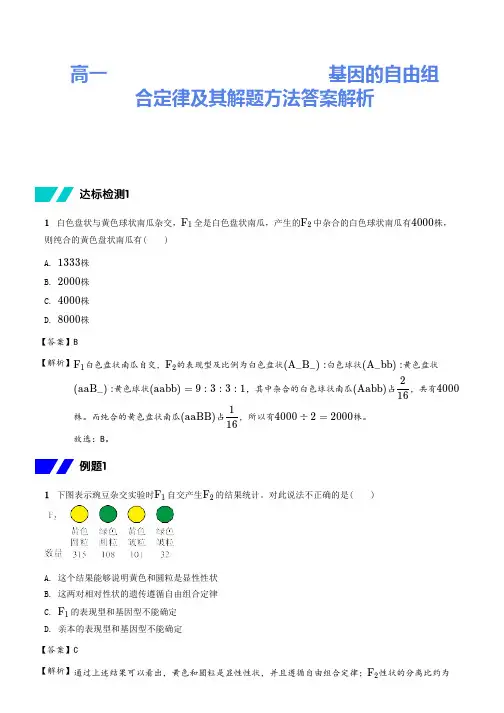

高一生物必修二《遗传与进化》基因的自由组合定律及其解题方法答案解析1 白色盘状与黄色球状南瓜杂交,全是白色盘状南瓜,产生的中杂合的白色球状南瓜有株,则纯合的黄色盘状南瓜有( )A. 株B. 株C. 株D. 株【答案】B【解析】白色盘状南瓜自交,的表现型及比例为白色盘状白色球状黄色盘状黄色球状,其中杂合的白色球状南瓜占,共有株。

而纯合的黄色盘状南瓜占,所以有株。

故选:B。

1 下图表示豌豆杂交实验时自交产生的结果统计。

对此说法不正确的是( )A. 这个结果能够说明黄色和圆粒是显性性状B. 这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律C. 的表现型和基因型不能确定D. 亲本的表现型和基因型不能确定【答案】C【解析】通过上述结果可以看出,黄色和圆粒是显性性状,并且遵循自由组合定律;性状的分离比约为达标检测1F 1F 240001333200040008000F 1F 2(A_B_):(A_bb):(aaB_):(aabb)=9:3:3:1(Aabb)1624000(aaBB)1614000÷2=2000例题1F 1F 2F 1F 2,所以的基因型为双杂合子;而亲本的表现型和基因型不能确定。

故选:C1 有两个纯种的小麦品种:一个抗倒伏但易感锈病,另一个易倒伏但能抗锈病。

两对相对性状独立遗传。

让它们进行杂交得到,再进行自交,中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种。

下列说法中正确的是( )A. 中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种都能稳定遗传B. 产生的雌雄配子数量相等,结合的概率相同C. 中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占D. 中易倒伏与抗倒伏的比例为,抗锈病与易感锈病的比例为【答案】D 【解析】A、中出现的既抗倒伏又抗锈病新品种的基因型是,其中能稳定遗传的比例是,A错误;B、产生的雌雄配子数量不相等,一般雄性配子要多得多,但是雌雄配子结合的概率相同,B错误;C、中出现的既抗倒伏又抗锈病新品种的基因型是,占总数的,C错误;D、根据题意分析可知,中易倒伏与抗倒伏的比例为,抗锈病与易感锈病的比例为,D正确。

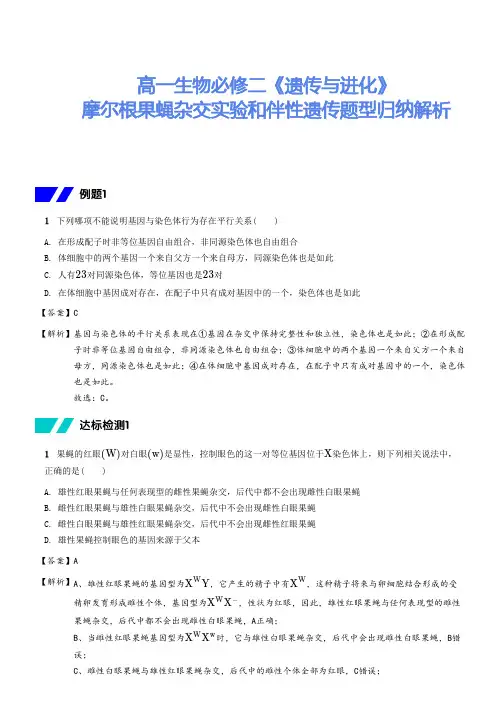

高一生物必修二《遗传与进化》摩尔根果蝇杂交实验和伴性遗传题型归纳解析1 下列哪项不能说明基因与染色体行为存在平行关系( )A. 在形成配子时非等位基因自由组合,非同源染色体也自由组合B. 体细胞中的两个基因一个来自父方一个来自母方,同源染色体也是如此C. 人有对同源染色体,等位基因也是对D. 在体细胞中基因成对存在,在配子中只有成对基因中的一个,染色体也是如此【答案】C【解析】基因与染色体的平行关系表现在①基因在杂交中保持完整性和独立性,染色体也是如此;②在形成配子时非等位基因自由组合,非同源染色体也自由组合;③体细胞中的两个基因一个来自父方一个来自母方,同源染色体也是如此;④在体细胞中基因成对存在,在配子中只有成对基因中的一个,染色体也是如此。

故选:C。

1 果蝇的红眼对白眼是显性,控制眼色的这一对等位基因位于染色体上,则下列相关说法中,正确的是( )A. 雄性红眼果蝇与任何表现型的雌性果蝇杂交,后代中都不会出现雌性白眼果蝇B. 雌性红眼果蝇与雄性白眼果蝇杂交,后代中不会出现雌性白眼果蝇C. 雌性白眼果蝇与雄性红眼果蝇杂交,后代中不会出现雌性红眼果蝇D. 雄性果蝇控制眼色的基因来源于父本【答案】A【解析】A、雄性红眼果蝇的基因型为,它产生的精子中有,这种精子将来与卵细胞结合形成的受精卵发育形成雌性个体,基因型为,性状为红眼,因此,雄性红眼果蝇与任何表现型的雌性果蝇杂交,后代中都不会出现雌性白眼果蝇,A正确;B、当雌性红眼果蝇基因型为时,它与雄性白眼果蝇杂交,后代中会出现雌性白眼果蝇,B错误;C、雌性白眼果蝇与雄性红眼果蝇杂交,后代中的雌性个体全部为红眼,C错误;例题12323达标检测1(W)(w)X X Y W X W X X W −XX W wD、雄性果蝇控制眼色的基因来源于母本,D错误。

故选:A。

1 果蝇的红眼对白眼是显性,控制眼色的基因在染色体上,双亲中的一方为红眼,另一方为白眼,杂交后代中,雌果蝇眼色与亲代雄果蝇相同,雄果蝇眼色与亲代雌果蝇相同,则亲代雌果蝇、雄果蝇、中雌果蝇、雄果蝇的基因型分别是( )A. 、、、B. 、、、C. 、、、D. 、、、【答案】A【解析】从题中已知双亲中一方为红眼,一方为白眼,而中雌果蝇与亲代雄果蝇眼色相同,中雌果蝇的染色体来自亲代雄果蝇的部分若为,则雌果蝇与亲代雄果蝇的眼色相同,若亲代雄果蝇提供的为,则要满足以上关系,亲代雌果蝇的基因型必须是,与亲代眼色不一致,故亲代雄果蝇的基因型为,不难推断出亲代雌果蝇的基因型为。

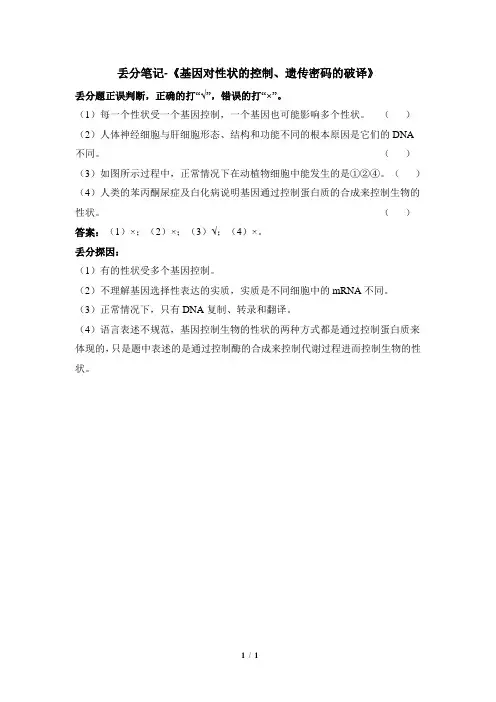

丢分笔记-《基因对性状的控制、遗传密码的破译》

丢分题正误判断,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)每一个性状受一个基因控制,一个基因也可能影响多个性状。

()(2)人体神经细胞与肝细胞形态、结构和功能不同的根本原因是它们的DNA 不同。

()(3)如图所示过程中,正常情况下在动植物细胞中能发生的是①②④。

()(4)人类的苯丙酮尿症及白化病说明基因通过控制蛋白质的合成来控制生物的性状。

()答案:(1)×;(2)×;(3)√;(4)×。

丢分探因:

(1)有的性状受多个基因控制。

(2)不理解基因选择性表达的实质,实质是不同细胞中的mRNA不同。

(3)正常情况下,只有DNA复制、转录和翻译。

(4)语言表述不规范,基因控制生物的性状的两种方式都是通过控制蛋白质来体现的,只是题中表述的是通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物的性状。

1/ 1。

基因探针及其应用当前人类基因组研究方兴未艾,许多基因的结构、功能相继得到阐明。

人类基因组有3×109个碱基对,约有10万个基因在不停地工作,我们该如何从这庞大的基因组中找到自已感兴趣的目的基因,尤其是单拷贝基因?这里就需要用到核酸杂交技术。

所谓核酸杂交,是根据碱基配对原理,以已知DNA片断(基因片断)作为探针与待测样品DNA片断进行杂交,从而判断两者的一致性或同源性程度。

其中,选择、制备合适的基因探针至关重要。

1. 基因探针的概念基因探针,即核酸探针,是一段带有检测标记,且顺序已知的,与目的基因互补的核酸序列(DNA或RNA)。

基因探针通过分子杂交与目的基因结合,产生杂交信号,能从浩翰的基因组中把目的基因显示出来。

根据杂交原理,作为探针的核酸序列至少必须具备以下两个条件:①应是单链,若为双链,必须先行变性处理。

②应带有容易被检测的标记。

探查不同的目的基因和不同种类的基因缺陷,应当选择使用不同种类和长度的探针。

2.基因探针的种类总体上,基因探针可以分为人工合成的DNA探针和天然的克隆探针两钟。

2.1 人工合成的DNA探针(主要是指寡核苷醚探针)用磷酸三酯法或亚磷酸三酯法等化学法人工合成,目前均由DNA合成仪合成。

最常见的寡核苷酸探针长度在18~30个碱基之间。

其特异性可以根据需要加以改变,以识别靶序列中单碱基变化。

如果被测基因的序列已知,基因缺陷主要是点突变,可以人工合成一段与被测序列互补的寡苷酸探针。

通常是两种寡核苷酸探针同时使用,一个与正常序列互补,一个与缺陷序列互补,通过分子杂交,将缺陷基因与正常基因区别开来。

2.2 天然的克隆探针是对天然核酸序列进行克隆得到,大致包括cDNA探针、基因组探针、RNA探针、内含子序列探针和小卫星DNA探针等。

最常见的有三种:①cDNA探针:经典方法是先从细胞总RNA中分离出mRNA,再由逆转录途径从mRNA合成cDNA,构建cDNA文库,并用适当方法从文库中筛选出所需的cDNA克隆。

教学设计:2024秋季人教版高一生物学必修 2 遗传与进化第一章遗传因子的发现《与生物学有关的职业:育种工作者》一、教学目标(核心素养)1.生命观念:理解育种工作对于生物多样性和农业生产的重要性,形成对生物遗传改良的科学认识。

2.科学思维:通过分析育种工作者的职业特点和工作内容,培养学生的逻辑思维和问题解决能力。

3.科学探究:了解育种工作的基本流程和技术手段,激发学生对生物学实验和探究的兴趣。

4.社会责任:认识到育种工作对社会经济发展的贡献,培养学生的职业意识和社会责任感。

二、教学重点•了解育种工作者的职业特点和工作内容。

•理解育种工作在农业生产中的应用价值。

三、教学难点•如何将抽象的育种概念与具体的农业生产实践相结合,增强学生的理解能力。

•激发学生对未来职业选择的兴趣和思考。

四、教学资源•多媒体课件:包含育种工作者的职业介绍、育种技术展示、农业生产案例等内容。

•教材及配套资料。

•相关视频资料:育种工作流程、育种成果展示等。

•实物或图片:展示不同品种的农作物、家畜等。

五、教学方法•讲授法:介绍育种工作者的职业特点和工作内容。

•案例分析法:通过农业生产中的实际案例,分析育种工作的重要性和应用价值。

•讨论法:组织学生讨论育种技术的发展趋势和未来展望。

•角色扮演法(可选):让学生模拟育种工作者的角色,体验育种工作的过程和挑战。

六、教学过程1. 导入新课•情境导入:展示不同品种的农作物或家畜图片,引导学生思考这些品种是如何产生的,引出育种工作的概念。

•问题引入:提问“你知道什么是育种吗?育种工作者的工作是什么?”激发学生好奇心,引入新课。

2. 新课教学(1)育种工作者的职业介绍•介绍育种工作者的职业特点,包括教育背景、专业技能、工作环境等。

•强调育种工作在农业生产中的核心地位。

(2)育种工作的基本流程•选种:介绍如何根据育种目标选择合适的亲本材料。

•杂交:讲解杂交的基本原理和操作方法。

•选择:分析如何通过多代选择获得稳定遗传的优良品种。

人教版生物必修1《遗传与进化》知识清

单

本文档为《人教版生物必修1》中的《遗传与进化》知识清单。

下面将列出该章节的主要知识点和概念,供学生参考。

遗传基础

- 遗传的概念和发现历程

- 遗传变异的原因与类型

- 高尔基体的结构和功能

- 基因的结构和功能

- DNA的结构和功能

- 染色体的结构和功能

遗传规律

- 孟德尔的遗传规律

- 单因素遗传

- 双因素遗传

- 三因素遗传

- 组合规律和自由组合规律- 基因的显性和隐性

- 基因型和表现型

- 基因互作和基因的复合进化论

- 进化的概念和起源

- 天然选择和适者生存

- 进化的证据

- 古生物化石

- 比较解剖学

- 比较胚胎学

- 生物地理学

- 分子生物学

进化机制

- 突变和遗传漂变

- 基因流动和基因频率

- 自然选择和人工选择

- 适应与进化

- 物种形成和演化

遗传工程与生物技术

- 遗传工程的概念和应用

- DNA重组技术的原理与方法

- 克隆技术和转基因技术

- 基因组学和蛋白质组学的应用

- 利用生物技术的风险与伦理问题

以上是《人教版生物必修1》中《遗传与进化》知识清单的主要内容。

希望对学生的学习和复习有所帮助。

如有不明之处,请及时向老师或同学求助。

高一生物遗传与进化教案引言:生物遗传与进化是高中生物学课程中的重要内容,对于学生理解生物学的基本原理和规律具有重要意义。

本教案将介绍生物遗传与进化的基本概念、原理和实验,并给出相应的教学活动和案例分析。

一、遗传的基本概念1.1 遗传的含义遗传是指生物种群在繁殖过程中,将遗传信息传递给后代的过程。

它是生物进化的基础和推动力。

1.2 遗传物质 DNA遗传物质DNA是指存在于生物细胞中、具有遗传信息的分子物质。

DNA分子的结构和功能是遗传的基础。

1.3 基因的概念基因是指控制生物遗传特征的遗传单位。

它是DNA分子上具有特定序列的一段基因组。

二、遗传与进化的原理2.1 突变与遗传变异突变是指遗传物质DNA序列发生的突然而明显的变化,是遗传变异的基础。

遗传变异是物种进化和适应环境的重要来源。

2.2 遗传的规律2.2.1 孟德尔的遗传规律孟德尔通过豌豆实验发现了遗传的基本规律,包括单因素遗传规律、自由组合规律和二因素遗传规律。

2.2.2 染色体遗传染色体是遗传信息的载体,染色体的异常变异会引起遗传疾病等。

2.2.3 DNA复制和基因表达DNA的复制和基因表达是遗传信息传递和转化的重要过程,包括DNA复制、转录和翻译等。

三、遗传与进化的实验3.1 蒙特纳鼠实验通过观察鼠毛颜色的遗传规律,说明基因可能存在多种等位基因以及显性和隐性基因等。

3.2 果蝇交配实验通过观察果蝇的交配后代,讨论基因的分离和自由组合规律等。

四、教学活动设计4.1 观察家庭的遗传特征让学生观察自己家族中的遗传特征,并进行调查和分析,引导学生理解遗传规律和变异。

4.2 模拟遗传实验设计简单的模拟遗传实验,让学生在实际操作中体验遗传的过程和规律,培养他们的实验动手能力和科学思维。

五、案例分析通过案例分析,引导学生运用所学知识解决实际问题。

可以选择遗传疾病的案例,让学生了解遗传疾病的发生和防治等方面的内容。

总结:生物遗传与进化是生物学的重要组成部分,本教案通过引入基本概念、原理和实验等内容,帮助学生深入理解遗传与进化的基本知识,并通过教学活动和案例分析,加深学生对遗传与进化的认识和理解。

高一必修一生物知识点高一生物遗传与进化知识点

高一生物必修一生物遗传与进化知识点主要包括以下内容:

1. 生物多样性:介绍生物的分类方法、分类原则和分类体系。

2. 遗传基础:介绍DNA的结构和功能,遗传物质的特性以及遗传的基本规律,包括分离定律、自由组合定律和单倍体性等。

3. 变异与进化:介绍变异的原因和类型,以及进化的基本概念和进化的证据。

4. 群体遗传学:介绍遗传平衡、迁移、突变和随机效应等群体遗传学的基本原理。

5. 分子遗传学:介绍基因的结构和功能,基因的表达调控以及遗传信息的传递与转化。

6. 生物进化:介绍进化的机制和模式,包括自然选择、适应性放大、地理分隔和基因

突变等。

7. 人类的起源和进化:介绍人类起源的理论和证据,以及人类进化过程中的各个阶段

和关键事件。

8. 生物技术与人类生活:介绍基因工程技术、克隆技术和生物安全等生物技术对人类

生活的影响和应用。

以上就是高一生物必修一生物遗传与进化的主要知识点。

需要注意的是,具体的教学

内容可能会因学校和教材的不同而有所调整和补充。

高一生物必修二《遗传与进化》遗传物质的探究实验题型归纳解析1 探索遗传物质的过程是漫长的,直到世纪初期,人们仍普遍认为蛋白质是遗传物质。

当时人们作出判断的理由不包括( )A. 不同生物的蛋白质在结构上存在差异B. 蛋白质与生物的性状密切相关C. 蛋白质比具有更高的热稳定性,并且能够自我复制D. 蛋白质中氨基酸的不同排列组合可以储存大量遗传信息【答案】C【解析】世纪年代,人们认识到蛋白质是由许多氨基酸连接而成的生物大分子,各种氨基酸可以按照不同的方式排列,形成不同的蛋白质,使得不同生物的蛋白质在结构上存在差异,这使人们自然地想到氨基酸多种多样的排列顺序可以贮存大量遗传信息;蛋白质与生物的性状密切相关,蛋白质不具备热稳定性,也不能复制。

综上所述,A、B、D三项均与题意不符,而C项与题意相符,故而C项正确。

1肺炎双球菌转化实验的部分过程如图所示。

下列叙述正确的是( )A. 型肺炎双球菌的菌落是粗糙的,型肺炎双球菌的菌落是光滑的B. 型细菌的经加热后失活不能恢复C. 从病死小鼠中分离得到的肺炎双球菌只有型细菌而无型细菌D. 该实验未证明型细菌转化为型细菌是由型细菌的引起的【答案】D【解析】A、型肺炎双球菌的菌落为光滑的,型肺炎双球菌的菌落是粗糙的,A错误;例题120DNA 2020达标检测1S R S DNA S R R S S DNA S RB、型细菌的蛋白质经过加热后已经失活,但其经加热后没有失去活性,B错误;C、型细菌中的能将部分型细菌转化为型细菌,因此从病死小鼠中分离得到的肺炎双球菌有型细菌和型细菌,C错误;D、该实验证明型细菌中存在某种转化因子,能将型细菌转化为型细菌,但不能证明型细菌转化为型细菌是由型细菌的引起的,D正确。

故选:D。

1如图为肺炎双球菌转化实验中的基本步骤,下列有关说法正确的是( )A. ①要加热处理、②要将各提取物分别与型活细菌混合培养B. 培养基上的一个肺炎双球菌的菌落是一个群落C. 如果将型活细菌悬液与型活细菌悬液换一下位置,不会发生转化D. ③要转入固体培养基培养,结果可能出现型、型两种菌落【答案】D【解析】①过程要获取蛋白质、等成分,所以不能加热处理,A项错误;培养基上的一个肺炎双球菌的菌落是一个种群,B项错误;如果将型活细菌悬液与型活细菌悬液换一下位置,仍会发生转化,C项错误;③要转入固体培养基培养,结果可能出现型、型两种菌落,D项正确。

高一生物必修二《遗传与进化》基因的表达(二)题型归纳解析1 如图为某真核生物 基因表达时出现的两种情况,下列相关叙述正确的是 A. 基因中磷酸基团数目是正常蛋白质氨基酸数目的倍B. 若异常编码合成了蛋白质,则该蛋白质氨基酸数目可能比正常蛋白质的少C. 若基因中碱基对发生改变,则一定不会产生正常蛋白D. 剪接体的组成成分均在细胞质中合成,对进行剪接发生在细胞核中【答案】B【解析】 真核细胞中,基因的编码区包括内含子和外显子,只有外显子能编码蛋白质,因此, 基因中磷酸基团数目是正常蛋白质氨基酸数目的 倍多,A错误;未剪接的片段可能会造成终止密码子的提前出现,导致蛋白质氨基酸数目比正常蛋白质的少,B 正确;基因中碱基变化导致 相应位置密码子改变,但由于密码子的简并性,产物蛋白中相应位置的氨基酸可能不变,C错误;剪接体的组成成分是 和蛋白质,其中 在细胞核中合成,蛋白质在细胞质中合成。

D错误。

故选:。

例题1X ()X 6mRNA X hnRNA A.X 6B.C.mRNA D.RNA RNA B 达标检测11某生物基因表达过程如图所示。

下列叙述与该图相符的是( )A. 在聚合酶作用下双螺旋解开B. 杂交区域中应与配对C. 翻译只能得到一条肽链D. 该过程发生在真核细胞中【答案】A【解析】A、分析题图可知,在聚合酶作用下双螺旋解开,并以其中的一条链为模板进行转录,A正确;B、中无碱基,而含有碱基,因此在杂交区域中应与配对,B错误;C、由题图可知,翻译可以得到多条肽链,C错误;D、由题图可知,该题图显示的肽链的合成过程是边转录边翻译,是原核细胞内的转录、翻译过程,真核细胞的转录和翻译过程由核膜分开,D错误。

故选:A。

1如图为基因表达过程的示意图,下列叙述正确的是( )A. 图中的基因转录时两条链可同时作为模板,提高转录效率B. 图发生在绿藻细胞中,图发生在蓝藻细胞中C. 图翻译的结果是得到了多条氨基酸序列相同的多肽链D. 图中②是核糖体,翻译过程②由右向左移动【答案】CRNA DNA DNA-RNA A T mRNA RNA DNA RNA T U DNA-RNA A U mRNA 例题21DNA 1212【解析】A.转录时两条链不能同时作为模板,A错误;B.图是原核生物基因的转录和翻译过程(也可发生在叶绿体、线粒体中),而绿藻是真核生物,图是真核细胞核基因的转录和翻译过程,而蓝藻是原核生物,B错误;D.图所示的翻译过程中②核糖体由左向右移动,D错误。

人教版必修二第三章第2节《DNA分子的结构》六、教学流程教师同时引导学生分析DNA的结构层次并板书(优教提示:打开素材动画演示:DNA的基本组成单位)组成元素:C、H、O、N、P碱基有几种呢?分别是什么?在我们的材料中这四种碱基是用不同的颜色代表的,教师板书四种碱基对应的颜色A--绿色G--蓝色C--红色T--黄色这三种小分子连接起来就组成了DNA的基本单位,请大家书写脱氧核苷酸的结构简式。

教师同时板书脱氧核苷酸都写的非常好!现在请大家按照刚才的书写,制作几种不同类型的脱氧核苷酸。

(教师巡视教室,指导学生)待学生制作完毕,幻灯片播放:探究任务1:脱氧核苷酸之间如何相的。

学生回答4:4种学生从桌子上的材料中找出这三种小分子学生回答:四种。

分别是A、G、C、T学生用不同颜色的材料对应不同的碱基。

邀请学生到黑板上书写脱氧核苷酸的结构简式学生边讨论边制作脱氧核苷酸的模型。

学生思考第一个问题,培养学生的的观察能力和分析问题的能力。

通过自己书写以及动手制作,加深对脱氧核苷酸结构的理解。

为学生的自主探连呢?讨论(1)可以在脱氧核苷酸的哪些部位把它们连接起来?(2)结合课本图,给出正确的连接部位非常好!我们提出的这几种连接方式都有可能,到底哪一种是正确的?请大家仔细观察课本图3-11,找出正确的连接方式。

教师总结,在脱氧核糖和磷酸之间会形成一个化学键,把一个个的脱氧核苷酸连接起来形成脱氧核苷酸长链。

这个化学键叫磷酸二酯键。

现在请大家利用手中的材料先制作一条脱氧核苷酸链的模型。

教师板书:脱氧核苷酸长链并巡视教室,指导学生制作脱氧核苷酸链的模型教师提问:DNA分子有几条链?我们制作另外一条链时应注意些什么呢?引出第二个探究任务,并用幻灯片展示探究任务2:DNA分子的两条脱氧核苷酸链具有什么联系教师幻灯片展示两条相同的脱氧核并踊跃发言,提出可能的连接部位:磷酸与磷酸之间、碱基与碱基之间、碱基与磷酸之间、磷酸与脱氧核糖之间、碱基与脱氧核糖之间等等。

高一生物遗传与进化的教学计划4篇高一生物遗传与进化的教学计划篇1教学准备教学目标1知识目标①说出线粒体的结构和功能。

②理解有氧呼吸和无氧呼吸的过程,说明它们的异同点。

③掌握呼吸方式的判断并会利用呼吸作用方程式计算。

2能力目标①培养学生自主学习能力和发现问题能力。

②通过分组讨论和交流,培养学生主动思考、处理信息、合作学习、分析问题、解决问题能力。

③通过辨析等评价方式,培养学生能够在一定的情境中灵活应用所学知识,做出合理判、正确结论的能力。

3情感、态度与价值观目标①希望通过翻转课堂教学模式提高学生学习的主动性,培养学生之间交流、合作精神。

②让学生知道理论来源于生活,而又用于生活。

将课堂上学到的理论知识应用到生活和生产实践中,不断地去发现问题,解决问题。

教学重难点1有氧呼吸和无氧呼吸过程及原理。

2细胞呼吸原理和本质3根据呼吸作用方程式的相关计算教学过程【导入】本课导语生物体生命活动都需要能量,而且能量的直接提供者ATP,ATP中的能量主要储存在高能磷酸键中。

对于生物体来说ATP中的能量都可以来源于呼吸作用,本节课主要来复习细胞呼吸。

【活动】细胞呼吸学生活动活动1问题1:生物体内有多种供能物质,各种能源物质在供能上有怎样的关系?问题2:细胞呼吸是ATP的主要来源,ATP还有哪些来源呢?【讲授】请两个同学写出细胞呼吸反应式,引导出细胞呼吸类型、概念和过程的复习。

PPT分别展示有氧呼吸、无氧呼吸完整过程,提出相应问题问题3:有氧产物CO2、H2O中的氧原子的来源?追问:如果提供18O2,可以产生放射性C18O2吗?问题4:有同学认为反应式中的“能量”就是“ATP中的能量”,对吗?问题5:为什么不同生物的无氧呼吸产物不同呢?最后,讨论辨析:1、没有线粒体的生物就不能进行有氧呼吸吗?2、有线粒体的生物就一定会发生有氧呼吸吗?总结:酵母菌在有氧的条件下进行有氧呼吸,产生CO2和水;在无氧的条件下进行无氧呼吸,产生酒精和少量CO2。