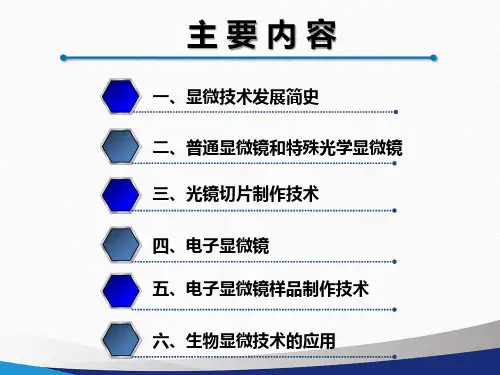

显微技术发展简史

- 格式:ppt

- 大小:5.54 MB

- 文档页数:86

显微镜的研究和发展历史及功用1590年,荷兰ZJansen(詹森)和意大利人的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。

1611年,Kepler(克卜勒):提议复合式显微镜的制作方式。

1665年,RHooke(罗伯特胡克):「细胞」名词的由来便由胡克利用复合式显微镜观察软木的木栓组织上的微小气孔而得来的。

1674年,AVLeeuwenhoek(列文虎克):发现原生动物学的报导问世,并于九年后成为首位发现「细菌」存在的人。

1833年,Brown(布朗):在显微镜下观察紫罗兰,随后发表他对细胞核的详细论述。

1838年,Schlieden andSchwann(施莱登和施旺):皆提倡细胞学原理,其主旨即为「有核细胞是所有动植物的组织及功能之基本元素」。

1857年,Kolliker(寇利克):发现肌肉细胞中之线粒体。

1876年,Abbe(阿比):剖析影像在显微镜中成像时所产生的绕射作用,试图设计出最理想的显微镜。

1879年,Flrmming(佛莱明):发现了当动物细胞在进行有丝分裂时,其染色体的活动是清晰可见的。

1881年,Retziue(芮祖):动物组织报告问世,此项发表在当世尚无人能凌驾逾越。

然而在20年后,却有以Cajal(卡嘉尔)为首的一群组织学家发展出显微镜染色观察法,此举为日后的显微解剖学立下了基础。

1882年,Koch(寇克):利用苯安染料将微生物组织进行染色,由此他发现了霍乱及结核杆菌。

往后20年间,其它的细菌学家,像是Klebs 和Pasteur(克莱柏和帕斯特)则是藉由显微镜下检视染色药品而证实许多疾病的病因。

1886年,Zeiss(蔡司):打破一般可见光理论上的极限,他的发明--阿比式及其它一系列的镜头为显微学者另辟一新的解像天地。

1898年,Golgi(高尔基):首位发现细菌中高尔基体的显微学家。

他将细胞用硝酸银染色而成就了人类细胞研究上的一大步。

1924年,Lacassagne(兰卡辛):与其实验工作伙伴共同发展出放射线照相法,这项发明便是利用放射性钋元素来探查生物标本。

光学显微镜的原理及其发展历史1.显微镜的发展历史公元前一世纪人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时可以使其放大成像。

1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。

1610年前后,意大利的伽利略和德国的开普勒在研究望远镜的同时,改变物镜和目镜之间的距离,得出合理的显微镜光路结构,当时的光学工匠遂纷纷从事显微镜的制造、推广和改进。

17世纪中叶,英国的胡克和荷兰的列文胡克,都对显微镜的发展作出了卓越的贡献。

1665年前后,胡克在显微镜中加入粗动和微动调焦机构、照明系统和承载标本片的工作台。

这些部件经过不断改进,成为现代显微镜的基本组成部分。

1673~1677年期间,列文胡克制成单组元放大镜式的高倍显微镜,其中九台保存至今。

胡克和列文胡克利用自制的显微镜,在动、植物机体微观结构的研究方面取得了杰出成就。

19世纪,高质量消色差浸液物镜的出现,使显微镜观察微细结构的能力大为提高。

1827年阿米奇第一个采用了浸液物镜。

19世纪70年代,德国人阿贝奠定了显微镜成像的古典理论基础。

这些都促进了显微镜制造和显微观察技术的迅速发展,并为19世纪后半叶包括科赫、巴斯德等在内的生物学家和医学家发现细菌和微生物提供了有力的工具。

在显微镜本身结构发展的同时,显微观察技术也在不断创新:1850年出现了偏光显微术;1893年出现了干涉显微术;1935年荷兰物理学家泽尔尼克创造了相衬显微术,并因此在1953年获得了诺贝尔物理学奖。

古典的光学显微镜只是光学元件和精密机械元件的组合,它以人眼作为接收器来观察放大的像。

后来在显微镜中加入了摄影装置,以感光胶片作为可以记录和存储的接收器。

现代又普遍采用光电元件、电视摄像管和电荷耦合器等作为显微镜的接收器,配以微型电子计算机后构成完整的图像信息采集和处理系统。

进入21世纪后,显微镜的发展除了在光学系统上改进和完善外,还呈现出光学技术与电子技术相互结合的趋势,将先进的光路系统与电子控制、采集元件进行整合,提高显微镜的性能并大大改善显微镜操作的便捷程度。

微生物显微技术的发展及应用化生系生物技术11 麦柳明学号:2011111778微生物显微技术主要包括标本的制作技术、显微镜技术、显微摄影技术以厦摄影后的图像处理技术等四个方面。

(一)微生物显微技术的历史回顾1676年,列文虎克利用自制的单式显微镜首次发现了细菌,这标志着人类开始了微生物学领域的研究;同时也标志着微生物显微技术的诞生。

伽利略发明了望远镜后,人们受到启发,将它倒过来制成了第一台复式显微镜。

l850年,在显微摄影技术极低困难重重的情况下,科赫拍摄了至今还能清晰辨认的细菌照片,这一成果被视为显微摄影史上的奇迹之一;他于l877年第一个制作了可以永久保存的、用美蓝染色的干细菌膜标本。

l934年,马顿制造了第一架电子显微镜;1 941年,马德等发表了第一批细菌细胞的电镜照片。

电镜的发明以及引入了计算机技术标志着显微技术进入了新的历史发展阶段,它不仅使微生物研究进入了分子水平,以至电子水平,进而促使微生物显微技术向着快速、准确和自动化方向发展。

(二)微生物显微技术的发展现状概述新技术、新理论的不断引进逐步充实和完善了微生物显微技术,其发展主要表现在以下四个方面:1、标本制作技术(即切片技术)及其设备:近代物理学、化学和生物学等学科的发展为标本制作技术奠定了坚实的理论和技术基础,使切片技术逐渐成熟形成了体系。

生物种类(动物、植物和微生物)的切片技术主要包括整体标本制作、超薄切片制作和冷冻切片技术等。

切片技术改进的一个突出例子是x射线显微分析超薄冰冻切片上的可扩散元素。

在元素浓度低(如lOOnm 厚的切片中),X射线显微分析只能在直径为l OOnm 范围内进行;在元素浓度高(如在厚度为1—2 m的无机包含物切片中),X射线显微分析可在直径小至25am范围内进行;在元素浓度高,具有良好的冰冻干燥设备,并采用严格的冰冻切片技术,x射线显微分析可在直径小于25nm范围内进行,从而在不同试验条件和不同超微结构水平上研究细胞化学成分。

显微镜的发展史显微镜(microscope)是一种借助物理方法产生物体放大影象的仪器. 最早发明于16世纪晚期.至今(2001年)已有406年的历史. 现在,它已经成为了一种极为重要的科学仪器, 广泛地用于生物,化学,物理,冶金,酿造等各种科研活动,对人类的发展做出了巨大而卓越的贡献. 根据显微镜是否含有物镜,目镜. 显微镜分为单式显微镜(只有一个透镜)和复式显微镜(有物镜和目镜)两类. 本文集将向您详细介绍显微科学的发展史.==============================================十六世纪的显微科学单式显微镜的出现:在3000多年以前,欧洲腓尼基人在地中海沿岸的贝鲁斯河边第一次制成了人造玻璃.大约在4世纪,罗马人开始把玻璃应用在门窗上. 到1291年, 意大利的玻璃制造技术已经非常发达.而玻璃是制造显微镜的基本材料.早在公元前,我国人民就发展出了透镜制造技术.当时的材料是水晶. 13世纪,著名的马可.波罗将中国的眼镜传入欧洲.欧洲人学会了磨制眼镜的技术. 当时,玻璃制造业已经很发达, 欧洲人用廉价的玻璃来磨制眼镜,是眼镜成为了一种相对廉价的商品. 眼镜制造业兴盛起来.那时戴眼镜的人大都是富翁, 他们的年纪多半很大,所以他们需要老花镜,也就是凸透镜.人们很快发现,凸透镜可以产生物体的放大影象. 于是,一些人开始使用凸透镜来观察细小的物体,凸透镜在科学研究中开始发挥它巨大的作用.凸透镜因其具有放大功能而被叫做放大镜,多透镜的复式显微镜发明后又称单式显微镜,意思是只有一个透镜的显微镜.第一个复式显微镜:单式显微镜有一个致命的缺点,那就是它的焦距与透镜直径成正比,而焦距又与放大倍数成反比.也就是说,焦距越短,放大倍数越大,而透镜直径又越小.如果放大倍数是100倍,透镜的焦距为0.25毫米,透镜直径大约为0.33毫米! 这个比大头针头还小的透镜在当时根本制造不出来.因为这个缘故,当时的放大镜的放大倍数最多不过25倍.众所周知,体积较大的一些纤毛虫的长度也不过0.1毫米,放大25倍后也才2.5毫米大.而它内部的细微结构就根本看不清了.因此,为了观察更多的细微物体,人们迫切需要一种更好的放大工具.1595年,荷兰的著名磨镜师詹森(Janssen)发明了第一个简陋的复式显微镜(如图,其真品已经遗失).这个显微镜是由三个镜筒连接而成.其中中间的镜筒较粗,是手握的地方.另外两个镜筒分别插入它的两端,可以自由伸缩,从而达到聚焦的目的.镜头两个,都是凸透镜,分别固定在镜筒的两端.物镜是一个只有一个凸面的单凸透镜.目镜是一个有两个凸面的双凸透镜. 当这个显微镜的两个活动镜筒完全收拢时,它的放大倍数是3倍;当两个活动镜筒完全伸出时,它的放大倍数是10倍(其实这也是最早的变焦镜头).*关于复式显微镜的发明过程,一说是Janssen在他父亲Hans的帮助下完成的;另一种说法较为有趣:詹森有两个淘气的儿子.一天,他们溜进了爸爸的作坊里摸摸动动.哥哥顺手拿起了两个镜片放到铜管的两端,发现通过这个铜管看书时书上的字大得显吓人.詹森知道后很高兴.让他们帮助他制成了世界上的第一架复式显微镜.复式显微镜在性能上明显优于单式显微镜.一是它的放大率可以做得很高,可以把几个放大倍数较小的凸透镜组合起来获得很高的放大率.二是制造工艺较简单,不必磨制一个个极小的透镜...复式显微镜的发明,是科学史上的里程碑,人类从此开始认识微观世界.不过,由于技术条件不成熟,16世纪的显微镜放大倍数都不高,因此在16世纪人类在探索微观世界方面并没有什么激动人心的发现十七世纪单显微镜的发展十七世纪的单显微镜与其说是科学仪器,不如说是艺术品似乎那时的显微镜制造者所追求的并不是高的性能,而是视觉上的享受.比如下面的这个显微镜.它制造于十七世纪晚期.很明显,它的作用已不再是单纯的放大物体以方便研究,更重要的是它那光亮美丽的黄铜色,精美的装饰还给人以一种高贵典雅的美感.结构:这个单式显微镜的镜头镶在一个圆盘形金属眼罩的中部.两个金属手柄一长一短,长的那个手柄是手握的地方.在其末端还设置了几个突起,方便使用者握住.在这两个手柄的中间,夹着一个有六个圆孔可以转动的圆盘,那是它的载物台.使用:在使用前,把样品切成薄片放到载物台的圆孔上.然后拿起显微镜将圆孔对准光源,同时把金属眼罩放在眼窝上以挡住周围的光.用大拇指按压较短的那个手柄(那相当于一个杠杆),以此调节镜头与标本的距离使成像最为清晰.如果切片较多,可以依次放到每个圆孔上.在观察时转动载物台即可观察到每个切片.从这个显微镜镜头的大小来看,它的放大率应该比较大.---------------在十七世纪中叶,出现了一种滑杆显微镜.它们的基本结构大致相同:灯塔形的镜身,顶端是一个凸透镜.在镜身中部穿过一根长长的可以水平滑动的横杆.在横杆前端固定着一根顶端削尖,与横杆垂直的长"针"----奇特的载物台.使用时,先将针尖刺入标本,使标本固定在针尖上.然后前后移动滑杆,调节标本与透镜的距离而使成像最清晰后,即可进行观察.从这个显微镜的透镜大小可以看出,该显微镜的放大率不大.缺点:标本放在针形的载物台上实在不稳定,因此观察时的实际操作很麻烦.因此,后来的显微镜就没有采用这种针形载物台.单式显微镜的顶峰----列文虎克的显微镜真正观察活细胞的是胡克同时代的荷兰科学家列文·虎克(Avon Leeuwenhoek,1632-1723),他在1677年用自制的高倍放大镜观察池塘水中的原生动物,蛙肠内的原生动物,人类和哺乳类动物的精子;后又在鲑鱼的血液中看到红细胞的核.1683年,他又在牙垢中看到了细菌.他把观察的现象报告给英国皇家学会,得到英国皇家学会的肯定.列文·虎克出身于布商,他最初磨制透镜的目的是为了检验布的质量,但他在掌握了高水平的磨制透镜技术后,进而利用透镜组装成显微镜,并利用自制的显微镜发现了前人未曾见到过的一些活细胞,这些成就是十分难能可贵的.他一生亲自磨制了550个透镜,装配了247架显微镜,为人类创造了一批宝贵的财富,至今保留下来的有9架,现存于荷兰尤特莱克特大学博物馆(University Museum of Utrecht)中的一架的放大倍数为270倍.分辨力为1.4μm.在当时,这个水平是很高的,直到19世纪初所制的显微镜还未超过这一水平.因此,我们不能忽视他对细胞生物学的发展所做贡献的重要性.列文虎克一生制造了数百个显微镜,它们都非常小,设计和功能也相似.他的显微镜的尺寸几乎是一个常数:长2英寸,宽1英寸.镜身大多是用黄铜制造(左图:经历了三百多年,镜身已锈蚀).结构:一个典型列文虎克显微镜是由两个螺钉,(其中较长的一个是手柄.其长度可以调节;通过调节较短的那个螺钉可以改变标本与透镜的距离.)几个铆钉,一个镜头,一个宽大的镜身,一个针形载物台(连接在手柄上,通过调节手柄长度可以调节标本的高度).镜身的结构较为精巧:首先在两块同样形状的黄铜薄板上对称地凿两个孔,然后把镜头放在其中一个孔上,再把另一块黄铜板放在上面,对齐这两块黄铜板,使这两个孔刚好把中间的透镜镶住.最后用铆钉固定住铜板即可.使用:同样先将标本固定在针尖上.然后拿起显微镜对着光源,同时调节那两个螺钉使标本的位置,影象最佳后即可进行观察.----------------------------十七世纪复式显微镜的初步发展在十六世纪晚期,第一个复式显微镜由荷兰人詹森(Janssen)发明.此后复式显微镜开始被人们使用.但是,一直到十七世纪末,复式显微镜都使用得没有单式显微镜广泛.因为当时的复式显微镜有一个极大的缺点:由于当时的透镜制造技术不高,因此制造出的复式显微镜的像差和色差都很大,这使人们大都不喜欢使用复式显微镜.尽管如此,还是有些人制造,使用了一些复式显微镜.比如意大利人伽利略(Galileo)和英国人胡克(Hooke).--------------------功能强大的电子显微镜1933年,德国人鲁斯卡(Ruska)设计制造了第一台电子显微镜.其性能远远超过了光学显微镜.后来经过人们的努力,电子显微镜的分辨率由最初的500纳米(百万分之五米)提高到现在的1埃(十亿分之一米);放大率已达到几十万倍以上.从50年代开始,研究者们应用电子显微镜相继取得了很多重要成就.可以说,电子显微镜的出现大大推动了人类的科学研究.:虽然显微摄影术在十九世纪中叶就已经出现,但由于当时照相技术本身的不成熟,十九世纪的显微摄影术并没有被广泛地使用.直到二十世纪初,由于在胶片和相机的制造技术上取得了突破,显微摄影才开始被广泛地使用起来,逐步成为了记录显微图象的主要方式之一.新兴的数码成像技术更是把显微摄影技术推向了一个新高峰,使显微科学与数字技术的发展牢固地结合起来,为人类的科学发展做出贡献.====================================== ===总观显微科学四百多年的历史,我们可以看到,任何一个学科的发展都离不开其它学科的支持.各种学科的互相穿插,交融在今天的科学研究中已显得越来越重要.这是社会发展的必然结果,是不可阻挡的潮流.更多的新型显微镜层出不穷,在此就不一一列举了,随着科学技术的发展也将产生更多更好的显微成像系统。

显微镜的发展历程在人类历史的早期,人们只能依靠肉眼观察微小的物体。

然而,随着科技的不断进步,人们开始探索如何通过工具来放大和观察微小的对象。

这导致了显微镜的发展。

古代,最早的放大镜出现在公元前7世纪的亚述,被用于放大宝石和其他小物体。

然而,直到公元17世纪,人们才开始真正理解光学并能够制造出有效的显微镜。

在1590年左右,荷兰父子伽利略与托馬斯·恩斯特·吉里组装了第一台实用的显微镜,它使用了凸透镜并能够放大目标物体20到30倍。

然而,这种显微镜只能放大表面的物体,观察不到更深入的结构。

1624年,一位伦敦商人而非科学家的托馬斯·马兹爵士改进了显微镜,使其能够放大更多倍,并成功地观察到了微生物。

这一发现在当时引起了很大的关注,奠定了显微镜在生物学领域的重要地位。

随着科学的发展,人们对显微镜的需求不断增加。

18世纪,德国科学家约瑟夫·杨格发现了一种新的制造显微镜的方法,称为可变焦距显微镜。

这种显微镜通过改变镜片的位置来调整焦距,使得观察更加方便。

19世纪,显微镜的发展取得了巨大的进展。

发明家罗伯特·菲尔兹制造了一种新型的显微镜,称为复合显微镜。

这种显微镜使用了两个透镜系统,通过其光学原理可放大目标物体1000倍以上,并观察到更微小的结构。

随着电子技术的进步,20世纪中叶,电子显微镜开始被广泛使用。

电子显微镜利用电子束而非光线来放大目标物体,能够观察到更高分辨率的图像。

这种技术在生物学、材料科学和纳米科技等领域有着重要的应用。

至今,显微镜的发展仍在不断进行。

高分辨率显微镜、荧光显微镜和扫描电子显微镜等新型显微镜相继问世,使得科学家能够更深入地研究微观世界,并取得更大的探索和发现。

这些技术的进步将进一步推动科学的发展,为人类带来更多的突破与进步。

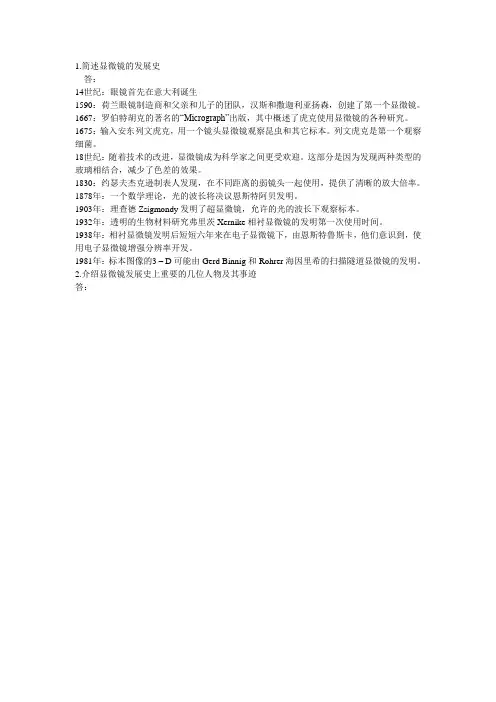

1.简述显微镜的发展史

答:

14世纪:眼镜首先在意大利诞生

1590:荷兰眼镜制造商和父亲和儿子的团队,汉斯和撒迦利亚扬森,创建了第一个显微镜。

1667:罗伯特胡克的著名的“Micrograph”出版,其中概述了虎克使用显微镜的各种研究。

1675:输入安东列文虎克,用一个镜头显微镜观察昆虫和其它标本。

列文虎克是第一个观察细菌。

18世纪:随着技术的改进,显微镜成为科学家之间更受欢迎。

这部分是因为发现两种类型的玻璃相结合,减少了色差的效果。

1830:约瑟夫杰克逊制表人发现,在不同距离的弱镜头一起使用,提供了清晰的放大倍率。

1878年:一个数学理论,光的波长将决议恩斯特阿贝发明。

1903年:理查德Zsigmondy发明了超显微镜,允许的光的波长下观察标本。

1932年:透明的生物材料研究弗里茨Xernike相衬显微镜的发明第一次使用时间。

1938年:相衬显微镜发明后短短六年来在电子显微镜下,由恩斯特鲁斯卡,他们意识到,使用电子显微镜增强分辨率开发。

1981年:标本图像的3 – D可能由Gerd Binnig和Rohrer海因里希的扫描隧道显微镜的发明。

2.介绍显微镜发展史上重要的几位人物及其事迹

答:。

显微镜简史1.显微镜的发展历史早在公元前一世纪,人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时,可以使其放大成像。

后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。

1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。

1611年Kepler(克卜勒):提议复合式显微镜的制作方式。

1665年Hooke(胡克):「细胞」名词的由来便由虎克利用复合式显微镜观察植物的木栓组织上的微小气孔而得来的。

1674年Leeuwenhoek(列文胡克):发现原生动物学的报导问世,并于九年后成为首位发现「细菌」存在的人。

1833年Brown(布朗):在显微镜下观察紫罗兰,随后发表他对细胞核的详细论述。

1838年Schlieden and Schwann(施莱登和施旺):皆提倡细胞学原理,其主旨即为「有核细胞是所有动植物的组织及功能之基本元素」。

1857年Kolliker(寇利克):发现肌肉细胞中之线粒体。

1876年Abbe(阿比):剖析影像在显微镜中成像时所产生的绕射作用,试图设计出最理想的显微镜。

1879年Flrmming(佛莱明):发现了当动物细胞在进行有丝分裂时,其染色体的活动是清晰可见的。

1881年Retziue(芮祖):动物组织报告问世,此项发表在当世尚无人能凌驾逾越。

然而在20年后,却有以Cajal(卡嘉尔)为首的一群组织学家发展出显微镜染色观察法,此举为日后的显微解剖学立下了基础。

1882年Koch(寇克):利用苯安染料将微生物组织进行染色,由此他发现了霍乱及结核杆菌。

往后20年间,其它的细菌学家,像是Klebs 和Pasteur(克莱柏和帕斯特)则是藉由显微镜下检视染色药品而证实许多疾病的病因。

1886年Zeiss(蔡氏):打破一般可见光理论上的极限,他的发明--阿比式及其它一系列的镜头为显微学者另辟一新的解像天地。

1898年Golgi(高尔基):首位发现细菌中高尔基体的显微学家。

他将细胞用硝酸银染色而成就了人类细胞研究上的一大步。

光学显微镜的原理和发展历程光学显微镜是一种基础而重要的科学仪器,在许多领域都有应用,例如生物学、化学、物理学等。

那么,光学显微镜的原理具体是什么,它的历史发展如何呢?一、光学显微镜的原理光学显微镜的作用原理是利用透镜组将物体的细小结构放大,使其能够清晰地观察到。

一般情况下,光源照射在物体上,透过物体成像的光线经过凸透镜,形成物像对称的实像,最后通过目镜的放大,形成与物体大小相对应的放大像。

在这个过程中,我们需要调整透镜与物体之间的距离,以便从不同的角度观察到物体的不同部位。

二、光学显微镜的发展历程早在17世纪,欧洲的科学家就开始探索人眼无法观察的微观世界,并设计制造了一些简单的显微镜。

到了18世纪,大量显微镜的制造和改进使得对微观世界的研究更加深入。

在19世纪,显微镜不断得到改良,其技术也不断提升。

而到了20世纪,随着科技的不断进步,显微镜的种类越来越多,品质也不断提高。

其中包括了不同类型的显微镜,例如一般显微镜、激光显微镜、电子显微镜等等。

这些显微镜的出现,不仅使科学研究取得了重大突破,在生物学、物理学等领域也产生了重大的推动作用。

三、不同类型光学显微镜的特点(1)光学显微镜:这是常见的一种显微镜。

它的放大倍数较小,通常在100倍以下。

可以观察活体细胞,或进行染色后的细胞和组织的显微观察。

(2)激光显微镜:激光显微镜是一种高端显微镜,能够在分子和原子水平上探测物质。

它可以在标本上施加荧光标记,并在几乎感性上观察样品。

因此,激光显微镜是近年来在神经科学、生物学、医学等领域中研究细胞分子结构、动力学和能量传递机制等的重要工具。

(3)电子显微镜:电子显微镜是一种基于电子束成像的显微镜。

它使用热电子、场发射电子、次级电子等较高速度的电子作为光源,能够得到比传统光学显微镜更高的放大倍数。

因此,电子显微镜被广泛用于材料科学、生物学、医学等领域,尤其是对于可以进行电子显微镜处理的生物样品进行研究。

综上所述,光学显微镜作为基础科学仪器之一,拥有重要的理论意义和实际应用价值。

古老的发展历程从远古时代,人们就渴望看到更多肉眼看不到的事物。

尽管没有人知道是谁第一次使用透镜来观察事物,大多数认为透镜的使用肯定是现代社会发展起来以后才发生的。

然而,令人惊讶的是,2000多年以前就有人曾经用玻璃来折射光的角度。

公元前2世纪,克劳迪思·托勒密发现一根木棍放在水里会变弯,并且非常精确地记判断它的“弯曲”角度不会超过0.5度。

然后,他又计算出了光在水中的折射常数。

公元1世纪,人们发明了玻璃,罗马人透过它观察事物和做各种测试。

他们用各种形状的透明玻璃来做实验,其中就有边缘薄、中间厚的玻璃。

他们发现,如果你把“镜片“放在物体上,物体会看起来变大了。

这些所谓的镜片其实并不是现代意义上的镜片,应该叫放大镜,或者凸透镜。

”透镜“这个词是从拉丁语词汇”Lentil“演化过来的,因为它们的形状非常类似于红扁豆。

与此同时,塞内卡认为是水珠的圆球状特性造成了放大效果。

”不清楚或微小的字在装满水的圆玻璃球下,可以被放大、变得清楚。

“ 制造13世纪,镜片才开始被广泛使用,那时的眼镜商通过磨玻璃的形式来制造镜片。

后来考古发现,大约在1600年,人们通过叠加镜片的形式来制造光学设备。

第一台显微镜早期的”显微镜“只有一个功能:放大,倍率大概在6倍到10倍。

当时人们非常乐于拿它来观察跳蚤和其他的小昆虫,因此早期的放大镜倍叫做”跳蚤镜“。

大概在1590年,两个荷兰眼镜工匠Zaccharias Janssen和他的父亲Hans开始尝试用镜片。

他们把一些镜片放到圆形管里,然后一项重要的发现就诞生了。

靠近管子底部的物体得到了放大,而且要比任何单放大镜片的放大倍率要高很多。

很大程度上,他们的第一台显微镜可被认为是一种创新,尚不能作为科学仪器使用,因为放大倍率仅有9倍,而且图像有些模糊。

尽管没有一台Jansen制造的显微镜流传于世,荷兰皇室用3个滑管制造出一台设备,全部展开有10英寸长,直径为2英寸。

这台显微镜的放大倍率范围为3到9倍。

显微镜的发展史流程

显微镜的发展历程始于16世纪末,荷兰眼镜制造商亚斯·詹森和汉斯·利珀希制作了最初的简易显微镜。

随后,意大利科学家伽利略等人将其应用于科学研究,首次观察并描述微观世界。

17世纪,安东尼·列文虎克凭借精湛的透镜研磨技术,制作出了放大率更高的显微镜,观察到了微生物,开启了微生物学的新纪元。

随着光学技术和材料科学的进步,显微镜历经复式显微镜、相差显微镜、荧光显微镜等演变,直到20世纪初电子显微镜的发明,实现了纳米级别的观测,极大地拓展了人类对微观世界的认知边界。

显微技术的发展李 琪(保山师范高等专科学校 云南 678000) 1.光学显微镜大家知道,我们的眼睛看到了一个物体,是看到它发出或者反射的光并把光转变成信号,再由大脑把信号理解为相应的图像。

然而,哪怕是最好的眼睛,也无法辨别比视网膜上感光细胞的间距还要小的物体。

要想看到这样小的东西,就是靠显微技术,就是要靠放大镜或显微镜。

1590年,荷兰的眼镜制造者约翰尼斯兄弟把两片凸透镜放在一个管子中合用,从而得到了一个能把微小物体放大的光学仪器———显微镜。

说到显微镜,我们还必须提到一个人,他就是荷兰德尔夫特市的一个布店店员,名叫列文虎克。

这人一生的癖好,就是磨制和玩赏玻璃透镜,并将其组成光学显微镜,用来看各式各样的细微东西。

1665年,他第一次看到了血液里红色的红血球(直径约7微米)。

1683年他模模糊糊地看了比红血球还要小的东西,后来人们认为他就是发现了细菌。

光学显微镜虽可观察到组成细胞的基本结构(如细胞质、细胞核、细胞膜等),却只能了解到它的一般情况。

这是因为光学显微镜的分辨本领,也就是能够分清的两个细节之间的最短距离,受到了作为成像媒介的光线的限制,最高约为光线波长的一半。

波长越短,能够看清的东西就越小。

光学显微镜使用的是可见光,波长介于0.39—0.76微米(mm)之间。

所以,光学显微镜的最高分辨本领约为200nm。

人眼的分辨本领大致是0.1mm。

因此,光学显微镜的有效放大倍数为0.1mm/200nm=500倍左右。

在实际使用时,为了操作上的方便,不应使眼睛经常处于最高分辨而容易疲劳的状态。

用分辨本领大致是0.1mm的肉眼来观察0.2—0.3mm的细节就毫不费力。

因此,常把上面定义的有效放大倍数再提高2倍。

认为光学显微镜的有效放大倍数约为1500倍,然而,世界是无限的,要研究更小的微观世界、研究细胞内的超微结构,光学显微镜就无能为力了。

列文虎克见过的细菌,大小约为1微米,差不多是光学显微镜所能看到的最小的东西。

光学显微镜的原理及其发展历史一、光学显微镜的发展历史早在公元前一世纪,人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时,可以使其放大成像。

后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。

1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。

1610年前后,意大利的伽利略和德国的开普勒在研究望远镜的同时,改变物镜和目镜之间的距离,得出合理的显微镜光路结构,当时的光学工匠遂纷纷从事显微镜的制造、推广和改进。

17世纪中叶,英国的胡克和荷兰的列文胡克,都对显微镜的发展作出了卓越的贡献。

1665年前后,胡克在显微镜中加入粗动和微动调焦机构、照明系统和承载标本片的工作台。

这些部件经过不断改进,成为现代显微镜的基本组成部分。

1673~1677年期间,列文胡克制成单组元放大镜式的高倍显微镜,其中九台保存至今。

胡克和列文胡克利用自制的显微镜,在动、植物机体微观结构的研究方面取得了杰出成就。

19世纪,高质量消色差浸液物镜的出现,使显微镜观察微细结构的能力大为提高。

1827年阿米奇第一个采用了浸液物镜。

19世纪70年代,德国人阿贝奠定了显微镜成像的古典理论基础。

这些都促进了显微镜制造和显微观察技术的迅速发展,并为19世纪后半叶包括科赫、巴斯德等在内的生物学家和医学家发现细菌和微生物提供了有力的工具。

在显微镜本身结构发展的同时,显微观察技术也在不断创新:1850年出现了偏光显微术;1893年出现了干涉显微术;1935年荷兰物理学家泽尔尼克创造了相衬显微术,他为此在1953年获得了诺贝尔物理学奖。

古典的光学显微镜只是光学元件和精密机械元件的组合,它以人眼作为接收器来观察放大的像。

后来在显微镜中加入了摄影装置,以感光胶片作为可以记录和存储的接收器。

现代又普遍采用光电元件、电视摄像管和电荷耦合器等作为显微镜的接收器,配以微型电子计算机后构成完整的图像信息采集和处理系统。

目前全世界最主要的显微镜厂家主要有:奥林巴斯、蔡司、徕卡、尼康。