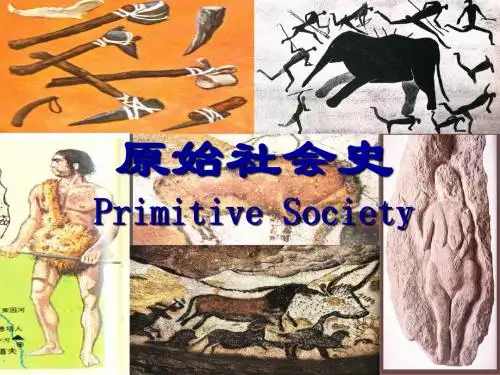

2第二章 原始社会——人类历史的开端

- 格式:ppt

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:24

世界历史第一册第01课人类历史的开端此课为选学课文,指导学生自读完成。

一、人类的出现1、从猿到人的转变现代人类学研究表明:现代猿类和现代人类有一个共同的祖先,那就是古猿。

古人类学家发现,最早的古猿化石,已发现的有埃及猿、森林古猿和腊玛古猿,大约生活在距今3500-1000万年之间。

这些古猿大小如猫,均栖息和攀援于林间,与人相去甚远。

2、"完全形成的人" 人类学家几乎都同意,两足行走成为区分人和猿的重要标志。

人类形成于三四百万年前。

最初的人类称为"完全形成的人"。

我国人类学家把处于这一阶段的人类再分为早期猿人,晚期猿人,早期智人和晚期智人。

早期猿人:肯尼亚1470号人和坦桑尼亚奥都威峡谷"能人"。

都处于东非,距今约250万年。

由于早期猿人化石目前都出现于非洲,很多人都认为人类的祖先可能来自非洲。

晚期猿人:主要特点是完全用两足行走,直立人有两个著名代表:一是"爪哇猿人",二是"北京猿人"。

引导学生回忆"北京人"的有关知识。

同时向学生指出:世界史的学习一定要立注重和中国历史的结合和联系。

早期智人:约20万年至10万年,人类进化达到新的水平。

德国尼安德人和中国丁村人。

体质结构与现代人无异。

晚期智人:主要的代表是中国的山顶洞人。

引导学生回忆"北京人"的有关知识。

此外还有法国克罗马人。

二、氏族公社学生讨论:原始社会时期,女子的地位发生了什么变化?为什么会发生这种变化?母系氏族公社繁荣阶段的情景。

女子是生产和组织者。

随着男子加入原始农业的生产,生产能力为断提高,男子成为生产和生活的组织者。

人类进入父系氏族公社时期。

联系中国历史中的有关知识进行讨论。

提高学生和综合问题的能力。

三、原始社会的瓦解和国家的产生随着生产能力的提高,开始有了剩余,以家庭为单位的个体劳动发展起来。

生产工具、牲畜、农产品、部分土地逐渐变成家庭私有。

第一章中国的原始社会(约200万年前-约前21世纪)第一节中国历史的开端一猿人及其社会生活直立行走,用手握取木棒、石块等天然工具来谋生。

手足分工、直立行走,使全身的肌肉、骨骼、内脏的形态及排列位置都发生变化,也为古猿学会制造工具创造条件。

到了距今300万年前,世界一些地区的古猿学会了制造工具,最原始的人——猿人和最原始的社会组织开始形成。

从此,就开始有了人类的历史。

猿人的遗迹及其体质特征发现于北京周口店龙骨山的北京猿人遗址是猿人阶段资料最丰富的遗址。

猿人的生活和社会组织人类真正劳动,是从能制造工具开始的。

人类最早制造的工具,不外乎稍加敲击的石块、骨头以及木棒之类,极为简单粗糙,尚不能做进一步的加工,在考古学上属于旧石器时代早期。

四十多个个体中,约有三分之一不到14岁就夭折了。

二古人和古人创造的文化到了距今二、三十万年前,进入古人阶段,相当于考古学上的旧石器时代中期。

这一时期延续到距今四、五万年前,其最大特点是猿人体质上遗留下来的原始特征逐渐趋于消失,石器制作方面也有较明显的进步。

我国境内的古人古人的社会生活小,许家窑和丁村遗址出土的石器多用打击碰撞法制造,有的进行了第二步加工,加工技术较前进步。

第二节原始社会的发展——母系氏族社会一新人与氏族公社的形成距今5万年左右,古人进化为新人,在考古学上属于旧石器时代晚期。

这时,人类体质形态的原始性质完全消失,受居地环境等因素的影响,逐渐分化为各色人种,分布于新旧大陆,现代人开始形成。

与新人阶段相一致的是氏族公社的形成,它是人类战胜自然的有力保证。

我国境内的新人的代表新人时期生产技术的发展母系氏族公社形成二母系氏族公社的传说和遗存氏族公社的产生和新人的形成大体一致,时间大约从5万年前至四、五千年前。

氏族公社可分为母系和父系两个互相衔接的阶段,母系氏族确立于旧石器时代晚期,到了距今1万年前后,我国母系氏族社会开始呈现出一幅繁荣的图景。

有关母系氏族公社的传说这是第一次社会大分工,推动了社会的进步。

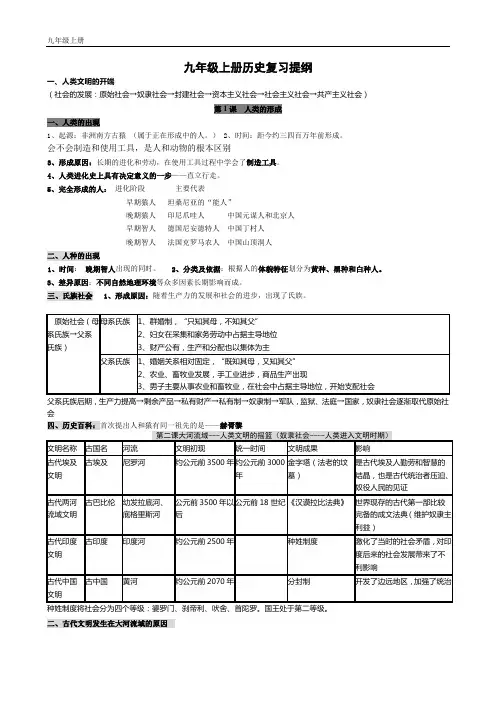

九年级上册历史复习提纲一、人类文明的开端(社会的发展:原始社会→奴隶社会→封建社会→资本主义社会→社会主义社会→共产主义社会)第1课人类的形成一、人类的出现1、起源:非洲南方古猿(属于正在形成中的人。

)2、时间:距今约三四百万年前形成。

会不会制造和使用工具,是人和动物的根本区别3、形成原因:长期的进化和劳动,在使用工具过程中学会了制造工具。

4、人类进化史上具有决定意义的一步——直立行走。

5、完全形成的人:进化阶段主要代表早期猿人坦桑尼亚的“能人”晚期猿人印尼爪哇人中国元谋人和北京人早期智人德国尼安德特人中国丁村人晚期智人法国克罗马农人中国山顶洞人二、人种的出现1、时间:晚期智人出现的同时。

2、分类及依据:根据人的体貌特征划分为黄种、黑种和白种人。

3、差异原因:不同自然地理环境等众多因素长期影响而成。

三、氏族社会1、形成原因:随着生产力的发展和社会的进步,出现了氏族。

会二、古代文明发生在大河流域的原因1、气候湿润,光热充足;2、水源充足,便于饮水、灌溉;3、地势平坦,土壤肥沃。

三、古埃及相关知识补充1、评价金字塔:①是古埃及国王权力的象征;②人类建筑史上的奇迹,是古埃及人民智慧和汗水的结晶;③耗费了大量人力、物力、给人民带来了沉重负担。

▲2、埃及是“尼罗河的馈赠”——意思是指:尼罗河不仅养育了埃及人民,也孕育了古代埃及文化四、▲古代两河流域相关知识补充▲1、两河流域的最早居民是苏美尔人。

▲2、汉谟拉比的主要贡献:①统一两河流域,建立起中央集权的奴隶制国家。

②制定《汉谟拉比法典》。

3、“以眼还眼,以牙还牙”见之于《汉谟拉比法典》▲4、《汉谟拉比法典》目的或实质:维护奴隶主利益。

▲5、价值:是世界上现存的古代第一部比较完备的成文法典。

五、▲种姓制度婆罗门祭祀贵族掌握神权‚刹帝利国王、武士和官吏把持国家军事和行政大权ƒ吠舍农民、牧民、手工业者和商人向国家纳税,向神庙上供,供养第一、二等级;首陀罗被征服的土著居民、贫困破产和失去土地的人几乎没有权利,受剥削和奴役,干最低贱的职业。

一、教案名称:中图版《人类历史的开端》教案第一章《史前人类》二、教学目标:1. 了解史前人类的生活方式和生产方式。

2. 掌握史前人类的社会组织形式。

3. 认识史前人类对人类历史发展的贡献。

三、教学内容:1. 史前人类的生活方式:狩猎、采集、渔猎。

2. 史前人类的生产方式:手工制作、农业起源。

3. 史前人类的社会组织形式:家族、部落、联盟。

4. 史前人类的文化:岩画、陶器、玉器。

四、教学重点与难点:1. 教学重点:史前人类的生活方式、生产方式、社会组织形式和文化。

2. 教学难点:史前人类的社会组织形式和文化。

五、教学方法与手段:1. 教学方法:讲授法、案例分析法、小组讨论法。

2. 教学手段:多媒体课件、图片、实物模型。

六、教学过程:1. 导入:引导学生思考人类历史的起源,激发学生学习兴趣。

2. 新课导入:介绍史前人类的定义和生活方式。

3. 案例分析:分析史前人类的生产方式,如狩猎、采集、渔猎。

4. 小组讨论:让学生讨论史前人类的社会组织形式,如家族、部落、联盟。

5. 文化讲解:讲解史前人类的文化,如岩画、陶器、玉器。

6. 课堂小结:总结本节课的重点内容。

7. 课后作业:布置相关作业,巩固所学内容。

七、教学反思:在课后对自己的教学进行反思,看是否达到了教学目标,学生是否掌握了重点内容,以及教学方法和手段是否适用。

八、教学评价:通过课后作业、课堂表现、小组讨论等方式对学生进行评价,看学生是否掌握了史前人类的生活方式、生产方式、社会组织形式和文化。

九、教学拓展:引导学生课后去查阅相关资料,深入了解史前人类的历史和文化,提高学生的自主学习能力。

十、教学时间:本节课预计教学时间为45分钟。

六、教案名称:中图版《人类历史的开端》教案第二章《古代文明》七、教学目标:1. 了解古代文明的出现和发展。

2. 掌握古代文明的重要成就。

3. 认识古代文明对人类历史发展的影响。

八、教学内容:1. 古代文明的出现:古埃及、巴比伦、印度、中国。

原始社会—人类历史的开端原始社会,是人类历史的开端,指的是人类开始有了最为初级的社会组织形式和生产方式的时期。

这个时期发生在公元前1万年至公元前3000年之间,也就是距今约1万到5千年前的时期。

在原始社会时期,人类的生活还十分简单和原始。

最初的人们以狩猎采集为主要生活方式,依靠捕杀野生动物、采集自然界的植物果实和野生谷物来维持生活。

他们没有固定的住所,根据季节的变化而移动。

人类的社会组织非常简单,由几个家庭或部落组成,没有明确的统治者和政府。

社会结构也相对平等,每个人的地位和权力都比较相近。

随着时间的推移,人类开始掌握火的使用,并开展了农业和畜牧业。

这是原始社会进一步发展的重要转折点。

通过种植和养殖,人类可以产生更多的食物,从而不再完全依赖自然界的资源。

初步的农业和畜牧业也促使人们开始定居下来,形成了永久性的村落。

这也引发了社会组织形式的改变,人们开始选择领导者或首领,建立了较为复杂的社会结构和政治制度。

原始社会还涌现出了一些重要的发明和技术,如陶器的制作、石器的打制和纺织品的制作。

这些技术的出现,不仅改变了人类的生活方式,也为人类的生产和文化的进一步发展奠定了基础。

此外,在原始社会中,人类开始发展了一些初步的宗教信仰和神话传说。

人类对自然界和生活的一些基本问题提出了自己的解释,同时也把自己的希望和恐惧寄托于上天。

这些宗教信仰对人类社会的形成和发展产生了一定的影响。

然而,原始社会的最终演变并非一帆风顺。

随着农业的发展,人类社会出现了私有制的出现,财富和权力开始不平等分配,社会冲突和阶级对立也逐渐显现。

这促使人类社会进入了古代社会,从而迈入了更加复杂和多元化的发展阶段。

综上所述,原始社会是人类历史的开端,最初的社会组织形式和生产方式形成了人类社会发展的基础。

原始社会时期的人类生活原始简单,生活依靠狩猎采集为主,社会组织简单,没有统治者和政府。

随着农业和畜牧业的发展,人类开始定居下来,社会结构和政治制度也逐渐形成。

南开大学历史学院精品课程《世界上古中古史》教案相关要求:一、保证出勤。

二、预习为先,课前思考。

三、教科书的参考性和非权威性。

人的作品无疑存在局限和缺陷,不可尽信,应博采众家之长,兼容并蓄,经过独立思考而形成独到见解,避免简单照搬他人的结论。

四、教学互动。

课堂不应是一潭死水,亦不应是一言堂。

学生要积极动脑和思考问题,教师则注意启发和引导学生的思路。

不善于动脑思考和提出问题的学生不是合格的学生,回避和害怕学生提问的教师不是称职的教师。

学生应当在学术方面向教师发难,对于授课内容提出质疑或反对意见。

难倒教师的学生是优秀的学生,可以考虑在期末成绩中适当加分。

五、本学期结束之前,每人完成论文习作一篇,题目自选,字数约3—5千,要求格式规范,有自己的看法、相应的史料支持和论证过程。

不求完美,只求培养科研能力和训练写作能力。

六、学习目的——大学四年,学分和文凭只是形式,应注意内在方面,包括能力、水平和人格素养的全面提高,方可成为有益于社会的人。

七、授课原则——避免重复教科书和罗列史实,遵循从个别到一般和从具体到抽象的原则,强调形而下与形而上的有机结合,启发学生对于历史现象进行深层次的思考。

第一章世界历史引论问题:什么是历史?什么是历史学?历史学是不是科学?一、历史:往事。

二、历史学:往事的追溯。

认识过程的哲学原则——两种认识及其相互关系:感性认识与理性认识;形而下层面的认识与形而上层面的认识。

上述哲学原则的历史学运用——貌似零乱的历史现象即史料与史实,属形而下层面的感性认识。

内在的联系与客观的规律,属形而上层面的理性认识。

换言之,遵循从个别到一般和从具体到抽象的思路,在对于史料和史实加以分析归纳和演绎推理的基础上,实现认识的升华。

史料的考证和史实的罗列只是形而下和感性层面的初步认识。

举例:吉萨的金字塔与底比斯的神庙构成古代埃及历史的缩影——从古王国时期法老的统治到新王国时期僧侣势力的膨胀。

紫禁城构成中国封建社会历史的缩影——皇帝至高无上的地位以及统治者与民众之间的隔绝状态。

《世界历史》01人类历史的开端—石器时代的人们01 人类历史的开端—石器时代的人们我们的世界充满惊奇,从原始的蛮荒,经过无数的年代,生命经历了严酷的考验。

自然界简单的生命形式演变成了更为复杂的植物和动物,重大的气候变化曾经威胁到所有生命形式的存在,但生命延续了下来。

大约两百万年前,改变这个星球命运的生物出现了。

站在世界史最远端的是石器时代的人们,人类是大自然的儿女,是自然界几十亿年进化的产物。

但是,在一百多年以前,人们还把人类的起源归结于某个万能、全知的神,几乎每一个民族都有神创造人的美丽神话。

基督教认为人类是上帝创造的。

《圣经》创世纪中说:上帝用5天时间造昼夜、天地、植物、水生动物以及日月星辰,到了第六天用泥土造了一个叫亚当的男人,后来见亚当孤独又抽出他一根肋骨,将它变作一个叫夏娃的女子,与亚当结为美满夫妻。

所以我们人类都是亚当和夏娃的子孙。

人们曾经对这一说法深信不疑,并因此还引发了一些有趣的理论。

有个叫厄谢尔的爱尔兰大主教,根据《圣经》的说法,推算出上帝造人的时间是公元前4004年。

牛津大学圣约翰学院的神父,进一步把来当诞生的时间精确到小时,即公元前4004年3月23日上午9点整。

在这些神父看来,我们的世界史是从这一时刻开始的。

古希腊米利森学派中的阿纳克西曼德提出,人是从海里的一种很像鱼的动物变化过来的,如果不算原始人的图腾崇拜,这恐怕是人类起源于动物界的最早说法了,我们把这种说法称作自然发生说。

进化论学说的发展历程18世纪,现代生物学分类的鼻祖瑞典植物学家林耐发现人类和类人猿有许多相同之处,因而在拟定动物分类系统时,将人和类人猿分到一起,通称为灵长类,就是头等聪明的意思。

这种分类,为揭开人类起源和世界史开端之谜提供了新的思路。

法国科学家布丰使这一学说得以进一步发展,他提出了人猿共祖的假设,但他还处在基督教思想专政的末期,所以,他的想法刚一提出便遭到《圣经》捍卫者们的围攻,在巴黎大学当众道歉才勉强过关,但他的思想影响了他的学生拉马克。

【上古历史】原始社会:人类社会发展的第一阶段文化人类学理论上的一种社会组织类型,以亲族关系为基础,人口很少,经济生活采取平均主义分配办法。

对社会的控制则靠传统和家长来维系,而无习惯法和政府权力。

在典型的原始社会里,没有专职的领袖。

年龄与性别相同的人具有同等社会地位。

如有争执就按照传统准则进行调停,人们普遍遵守这些准则。

世界各地都有原始社会,形式多样。

有些以狩猎和采集经济为主,有些则以渔业为主,或者以简单的自然农业为主,部落组织是某些原始社会的特征,但是并非所有的原始社会都有这一特征。

根据文化进化论者的学说,有些原始社会保持著平均主义的性质,但另一些则已经逐步变成等级制度的社会,并进而发展成为酋长领地,其组织形式更为复杂。

原始社会是人类社会发展的第一阶段,到目前为止,还没有发现世界上有哪个民族没有经历过原始社会。

人类出现,原始社会也就产生了。

但是他的消亡则各地参差不一。

处于原始社会的人类生产力水平很低,生产资料都是公有制的。

随着生产力水平的提高,出现产品的剩余之后,就出现了贫富分化和私有制,原先的共同分配和共同劳动的关系被破坏,而被阶级社会所取代。

原始社会可以分为这样几个时期:1.旧石器时代这一时期人类还只能制造简单的石器,通过狩猎和采集维持生活。

在旧石器时代早期和中期,人们通过血缘关系维持着家族内部的关系。

在血缘家族内部,婚姻按照辈数来划分,同一辈分的人互为夫妻。

而在不同辈分之间则不通婚。

这样一个家族就是一个社会集团和生产单位。

内部两性有分工,男性狩猎,女性进行采集和抚育小孩。

到了旧石器时代晚期,随着生产力的发展,人类转入了相对的定居生活。

人口逐渐增多,同时认识到家族内部同辈之间近亲婚姻对人类体质的危害,原先的血缘家族为氏族公社所取代,同时形成了族外婚制。

互相通婚的两个氏族就形成了部落。

一个氏族的成员必须和另一氏族的成员通婚。

在这种情况下,人们只知有母不知有父,氏族的世系只能按母系计算,所以叫做母系氏族。