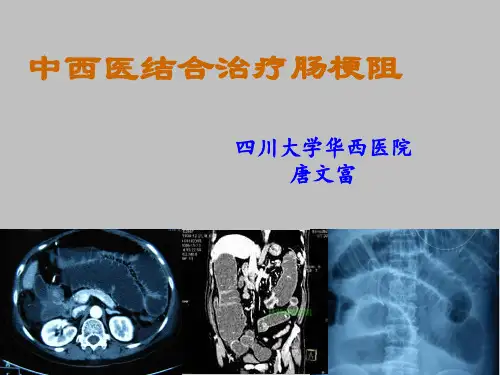

中西医结合治疗肠梗阻及循证证据

- 格式:ppt

- 大小:6.71 MB

- 文档页数:106

中西医结合治疗术后早期炎性肠梗阻的临床效果摘要:目的:主要对早期炎性肠梗阻在手术后的临床中,使用中药汤剂与生长抑素进行治疗的效果展开分析研究。

方法:在本院选择符合早期炎性肠梗阻术后的患者100例,将这100例患者进行随机划分,分别分为两个小组,对照组和实验组,一组各50例患者。

对照组患者禁止饮食,保证患者的电解质平衡,并给予胃肠减压等治疗,再采用6毫克的生长抑素治疗3到7天左右的时间。

实验组的50例患者,在对照组的基础上再采用自拟的中药汤剂对患者进行治疗,该重要一日一剂,分别服用两次,直到患者的病情有所好转,不再影响正常饮食为止。

再对这两组患者的腹痛、腹胀、排气、肠鸣音等这几项的消失间隔时间进行对比统计,以及患者的胃肠减压情况进行分析对比。

对这两组患者进行治疗前,以及治疗后的七天后,在空腹的状态下抽取静脉血液进行检测,主要检测项目为:超敏C反应蛋白,肿瘤坏死因子,血浆内的毒素,和血浆降钙素原等这几项结果。

结果:实验组患者的以上几项症状消失时间明显比对照组短,胃肠减压的引流量也明显少很多。

而检查的超敏C反应蛋白,肿瘤坏死因子,血浆内的毒素,和血浆降钙素原几项结果比对照组低。

实验组的治疗效果明显高于对照组。

结论:在治疗早期炎性肠梗阻手术后的临床症状时,采用自拟中药汤剂和生长抑素的效果比较理想,也有助于帮助患者回复肠胃功能,在临床上值得广泛应用。

关键词:中西医结合;肠梗阻,临床效果引言:一般来讲,在做完腹部相关的手术之后出现早期炎性肠梗阻是一种比较常见的情况。

因为在手术的过程中很有可能会因为在腹腔内的创伤,从而导致肠壁周围发生水肿的现象,从而导致肠梗阻症状出现。

众多的调查显示,这种症状一般会在手术完成之后的三个星期之内才会出现,发病率较低,但病死率高达30%,而且会影响到患者自身的健康,造成较大的痛苦体验。

近年来,我国的医疗事业和治疗水平逐渐提升,对早期炎性肠梗阻病情的临床治疗有更加深入地认识,笔者在本文主要对生长抑素和中药汤剂的结合治疗结果展开研究,预后较好,现做如下报道。

中西医结合治疗单纯性肠梗阻肠梗阻是以肠内容物不能正常顺利通过肠道为特征的疾病,其中,肠内容物通过受阻而无肠管血运障碍的为单纯性肠梗阻。

自1999年5月至2005年3月,笔者用禁食、胃肠减压、补充水、电解质、营养支持、生长抑素及中药等综合治疗,取得较好的疗效。

现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料39例单纯性肠梗阻患者,年龄15~72岁,平均43.5岁。

其中21例近期有手术史或腹部创伤史(以下简称手术史患者);18例无手术史,但均属中医“关格”“腹痛”、“肠结”的范畴;病机上属痞结或瘀结型。

1.2 临床表现及体征患者均有不同程度的腹痛、腹胀、呕吐、排气排便停止,即不同程度表现出痛、呕、胀、闭四大症状。

体查均有不同程度压痛、反跳痛,无腹肌紧张。

其中20例为重度腹胀、19例为轻度腹胀。

腹部X线透视可见大小不等的气液平。

CT检查:其中31例表现为不完全性肠梗阻,肠壁水肿、粘连、肠腔积液及肠管炎性渗出。

1.3治疗方法①禁食水与胃肠减压,纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱。

同时对体质差、严重营养不良或近期手术后一直不能很好进食者,给营养支持疗法,每天供给热量(167~188)KJ/kg,氮0.2~0.24 g/kg,适量加水溶性维生素或脂溶性维生素、微量元素;②联合用抗生素。

文献报道:单纯性肠梗阻4 h后可在血和其他器官出现细菌移位[1];③用生长抑素。

如用善得定、思他定等依据药效制用量,视病情用1~2 d;④中药灌肠,用大承气汤,方药:生大黄15 g(后下)、芒硝15 g、厚朴15g、枳实12 g。

先煎厚朴、枳实,后下大黄,以上3药煎成去渣后约200~300 ml,,溶入芒硝,肛管插入30 cm,采用输液瓶滴入,保留灌肠;⑤胃管给药:经上述处理,患者腹胀、恶心呕吐减轻后,用复方大承气汤加减内服。

方药:大黄15 g、厚朴20 g、枳实15 g、芒硝10 g、桃仁10 g、赤芍15 g、炒莱菔子20 g。

术后体虚者加党参15 g、黄芪15 g、当归12 g益气补血;腹胀者加木香15 g、乌药12 g、延胡索等行气止痛。

评价中西医结合治疗普外科腹部手术后早期炎性肠梗阻的临床价值【摘要】中西医结合治疗普外科腹部手术后早期炎性肠梗阻具有重要的临床价值。

本文通过对中西医结合治疗的理论基础、在炎性肠梗阻中的应用、临床疗效评价、机制探讨和安全性评价的分析,发现该方法在提高疗效、减少并发症和改善生存质量方面表现优异。

中西医结合治疗可通过调节免疫反应、改善微循环等机制发挥作用,且安全性较高。

未来,应加强对中西医结合治疗在此领域的研究,完善治疗方案和评价体系。

中西医结合治疗在普外科腹部手术后早期炎性肠梗阻中具有广阔的临床应用前景,有望成为治疗该病的重要方法之一。

【关键词】中西医结合治疗、普外科、腹部手术、早期炎性肠梗阻、临床价值、理论基础、临床疗效、机制探讨、安全性评价、临床应用前景、未来研究方向.1. 引言1.1 背景介绍腹部手术是普外科领域中常见的治疗方式,但是手术后可能会出现并发症,其中炎性肠梗阻是一种严重的并发症。

炎性肠梗阻是由于炎性病变导致肠道梗阻,临床上表现为腹痛、腹胀、呕吐等症状,严重时甚至会危及患者生命。

对于普外科腹部手术后早期炎性肠梗阻的治疗,中西医结合治疗具有一定的研究意义和临床应用前景。

本文旨在探讨中西医结合治疗的临床价值,为该领域的深入研究和临床实践提供参考。

1.2 问题意义腹部手术后早期炎性肠梗阻是普外科手术后常见的并发症之一,临床上常常病情危重,治疗难度大。

其严重影响了患者的生存质量,不仅延长了住院时间,增加了医疗费用,还可能导致部分患者出现严重的并发症甚至死亡。

当前治疗腹部手术后早期炎性肠梗阻主要依赖于西医药物治疗和手术干预,但疗效有限,且容易产生药物耐药性和不良反应。

中西医结合治疗在普外科腹部手术后早期炎性肠梗阻中的临床应用具有重要意义。

中医理论强调整体观念和阴阳平衡,有助于调节人体的自我平衡和自愈能力;西医学注重病因学和症状学,能够准确诊断疾病和进行有效治疗。

中西医结合可以充分发挥两种医学的优势,提高治疗效果,降低药物副作用,改善患者的生存质量,这对于解决腹部手术后早期炎性肠梗阻治疗难题具有重要的临床意义。

评价中西医结合治疗普外科腹部手术后早期炎性肠梗阻的临床价值随着医学技术的不断进步,中西医结合已经成为了当前医疗领域的一个热门话题。

在传统的医学领域中,中医和西医之间一直存在着相互补充和互相促进的关系。

对于一些疾病的治疗,中西医结合的治疗方法往往能够取得更好的疗效。

在普外科领域,腹部手术后早期炎性肠梗阻是一种常见且严重的并发症。

而中西医结合治疗腹部手术后早期炎性肠梗阻,能够发挥出显著的临床价值。

一、西医对腹部手术后早期炎性肠梗阻的治疗腹部手术后早期炎性肠梗阻是指在腹部手术后的一周内出现的炎性肠梗阻,临床表现为腹痛、腹胀、呕吐等症状。

在传统的西医治疗中,常见的治疗方法主要包括药物治疗和手术治疗两种。

1. 药物治疗:药物治疗主要包括抗生素、止痛药、抗炎药等。

通过使用这些药物可以有效地缓解炎性肠梗阻所导致的症状和病情。

2. 手术治疗:对于严重的炎性肠梗阻,如出现坏死、穿孔等症状,常常需要进行手术治疗,包括肠段切除、吻合术等。

手术治疗能够迅速地解决炎性肠梗阻所导致的严重症状和并发症。

尽管西医治疗方法能够在一定程度上缓解腹部手术后早期炎性肠梗阻所导致的症状,但是由于其治疗方法单一、无法全面调节人体内环境等不足之处,因此需要结合中医调理,以取得更好的疗效。

中医认为腹部手术后早期炎性肠梗阻是由于人体肠道气血不畅、脏腑功能失调所致,因此治疗的重点是通过中药调理肠道功能,消除炎症,促进气血畅通。

常见的中医治疗方法包括针灸、草药疗法、推拿按摩等。

1. 针灸疗法:通过经络的调理,消除体内的气滞、血瘀,促进炎症部位的气血畅通,达到消肿止痛的疗效。

2. 草药疗法:中医药材有很好的抗炎和调理脏腑功能的作用,可以通过草药的配伍使用来调理肠道功能、抑制炎症。

中医疗法注重的是整体调理,通过整体环境的调理来治疗疾病,因此在治疗腹部手术后早期炎性肠梗阻的过程中也能够取得非常好的效果。

中西医结合治疗腹部手术后早期炎性肠梗阻可以发挥出非常显著的临床价值。

肠梗阻不同病因导致肠内容物向远端推进受阻称为肠阻,是常见急腹症之一,属中医“关格”“肠结”范畴。

【中医辩证分型】1、气滞型:(早期单纯性机械性梗阻和早期麻痹性肠梗阻)证候:腹痛阵作或持续性胀痛,腹胀,恶心呕吐,无排便及排气,肠鸣音亢进或消失,腹软,苔薄白,或薄腻,脉弦.2、瘀结型:(早期绞窄性肠梗阻和肠管开始有血运障碍的其他肠梗阻)证候:腹剧痛,中度膨胀.可见明显肠型,并有明显定位压痛、反跳痛和轻度肌紧张,常可扪及痛性包块,肠鸣音亢进,有气过水声或金属声音,伴有胸闷气促,呕吐,无大便,不排气,发热,舌红苔黄腻,脉弦数或洪数。

3、疽结型:(晚期绞窄性肠梗阻,肠坏死伴有弥漫性腹膜炎的其他肠梗阻,以及中毒性肠麻痹)证候:脘腹胀痛痞满,腹胀若鼓,全腹压痛,反跳痛和肌紧张,肠音减弱或消失,呕吐剧烈,呕出或肛门排出血性物,且有发热,烦躁,自汗,四肢厥冷等,茹黄腻,脉弦细而数.【西医诊断要点】1、症状和体征:(1)痛、吐、胀、闭是各种急性肠梗阻的共同特征,可因肠梗阻的原因、部位、是否为绞窄性、发病的急缓而有程度的不同。

(2)腹部体征:腹部膨隆,可见肠型、蠕动波或不对称性腹胀,肠梗阻部位可出现压痛,反跳痛。

叩诊一般为鼓音.机械性肠梗阻的特点是在腹痛发作时有肠鸣音亢进、高调金属音或气过水声.麻痹性肠梗阻则肠鸣间减弱或消失。

直肠指检:直肠肿瘤引起梗阻者常可触及肿块,肠套迭、绞窄性肠梗阻,指套常染有血迹。

2、实验室及器械检查:(1)血液:血红蛋白及红细胞压积升高,呈现血液浓缩;肠绞窄伴有腹膜炎时,白细胞及中性细胞升高;血钠、氯、钾及二氧化碳结合力测定,能反映电质、酸碱平衡紊乱情况。

(2)X线检查:腹部立位透视或平片,积气肠袢及多个阶梯状液平面是肠梗阻的X线特征,空肠粘膜呈“鱼骨刺"征,结肠呈袋形影.一般肠梗阻形成后的4-6小时,即可查出肠腔内积气,可疑低位肠梗阻(如回结肠套迭、乙状结肠扭转、结肠肿瘤等),可考虑作钡灌检查。

中西医结合法治疗肠梗阻的临床效果探析目的:探究对肠梗阻的患者采用中西医结合的方法进行治疗的效果。

方法:选取2012年1月-2013年5月收治的61例肠梗阻的患者进行治疗,随机分为两组,实验组有38例患者,采用中西医结合的方法;对照组23例,采用常规治疗。

结果:实验组治愈28例,有效8例,无效2例;对照组治愈9例,有效5例,无效9例。

结论:对肠梗阻患者采用中西医结合的方法进行治疗,能够使治疗效果得到显著提高。

标签:肠梗阻;中西医治疗;治疗效果肠梗阻为肠胃道的疾病,该疾病出现的原因为肠道中有阻塞的肠内容物,使患者的消化功能受到影响。

该疾病的病因较为复杂,而且病情的变化较快,如得不到较好的治疗还会出现严重并发症。

在近年来的研究中发现将中医和西医的治疗方法结合起来,能够对患者进行较好的治疗。

选取2012年1月-2013年5月收治的61例肠梗阻的患者进行治疗,分别选择中西医结合的方法和常规的方法进行治疗,现报告如下。

1.资料与方法1.1一般资料选取2012年1月-2013年5月收治的61例肠梗阻的患者进行治疗,实验组38例,21例男性,17例女性,年龄范围:14-81岁,平均年龄为:40.5岁;疾病分型:粘连性15例,不完全性9例,机械性7例,麻痹性7例。

对照组23例,14例男性,9例女性,年龄范围:16-80岁,平均年龄为:41.3岁;疾病分型:粘连性13例,不完全性4例,机械性3例,麻痹性3例。

两组患者的基本情况差异小,无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法1.2.1实验组方法对患者进行肠胃部的减压,同时补充水,电解质及营养物质,使其保持酸碱和电解质等方面的平衡,使用抗生素药物,避免出现感染的情况,同时采用止痛和解痉的药物缓解患者疼痛,治疗1-2周。

中医方面进行灌肠的治疗,汤药为宽肠理气汤。

具体药材:败酱草、蒲公英、莱菔子各30g,黄芪、广香、川贝、赤芍、松壳、白术、厚朴、太子参、白芍、桃仁各12g,大黄、陈皮、芒硝、甘草各6g,将所有药材与500ml的水进行煎煮,分成2份药汁,通过胃管注入肠道,使患者的肠胃达到减压的作用。

中西医结合治疗肠梗阻的疗效观察目的研究中西医结合治疗肠梗阻的疗效。

方法选取我院2013年2月~2014年2月收治的肠梗阻患者60例作为研究对象,研究不同治疗方法对病情发展的影响。

不同症状的患者采用不同中药进行治疗,在治疗后对患者病情进行重新检查,比较中西医结合治疗对患者病情的影响。

结果患者60例中,非手术治疗42例;经保守治疗24~24h后疗效不明显而中转手术治疗16例,入院后进行急诊手术2例。

结论中西医结合治疗肠梗阻患者能够促进肠道功能,抑制肠道内细菌及毒素吸收,有利于减轻肠道炎症,改善病情,对肠梗阻患者的治疗具有促进作用,值得临床应用与推广。

标签:肠梗阻;中西医结合;宽肠理气汤;疗效肠梗阻在临床上属于多种不同病因引发的临床症候群,在外科治疗中属于常见的急腹症。

肠梗阻的发病率次于急性阑尾炎与胆道疾病,属于第三位急发的常见急腹症。

随着医学界对肠梗阻发病机制及病理原因了解越来越多,治疗方法也在不断进行改进,疗效也在不断发展。

但是也有一些患者由于肠梗阻病情严重,加上疗效不明显,常常会加重病情,造成绞窄性肠梗阻引发患者死亡,因此肠梗阻如果不进行有效的治疗也有很高的死亡率,因此对肠梗阻治疗也是十分复杂棘手的难题。

在处理肠梗阻患者时,需要医生有丰富的临床经验,我院结合中西医治疗肠梗阻获得了较为良好的疗效,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院2013年2月~2014年2月收治的接受治疗的肠梗阻患者60例作为研究对象,其中男34例,女26例;年龄0.5~69,平均年龄(413±3.0)岁;病程1~6天,平均病程(2.9±2.5)天。

患者60例中,非手术治疗42例;经保守治疗24h后疗效不明显而中转手术治疗的16例,入院后进行急诊手术2例。

1.2 方法1.2.1 常规治疗对患者实行对症综合治疗,采取禁食方式,使用补液纠正电解质与酸碱平衡,给予抗生素治疗,预防患者发生感染或并发症,对患者放置胃管用于吸取胃中积气、积液与容物。

中西结合治疗肠梗阻,你要了解这些肠梗阻作为外科急腹症之一,此类疾病的发病原因极为复杂,若患者未能引起重视,可能会引发患者生理紊乱的现象,导致患者生理机能下降,当然最为严重的情况则是威胁到患者的生命。

根据流行病学研究显示,患者发生的急性腹痛症状,可能有着15%的几率都是肠梗阻引起的。

若患者发生急性肠梗阻,可能会导致患者体内的水、电解质紊乱,严重情况下,将影响到患者的呼吸系统。

现代西医对肠梗阻有着较为深入的研究,而我国传统中医对于肠梗阻同样有着极为深入的研究,指出,肠梗阻属于“肠结”、“腹痛”等范畴的疾病,患病原因多为患者饮食无规律、劳累过度等等,使得体内淤血残留、热邪郁闭,进而引发了患者肠道功能失调。

中西医在治疗肠梗阻方面有着各自的优势,而近年来中西医结合治疗同一疾病的趋势越发明显。

以下将以肠梗阻这一疾病为例,为大家科普中西医结合治疗肠梗阻的相关知识,希望有更多的肠梗阻患者以及患者家属知晓。

1.肠梗阻的症状表现①腹痛:机械性肠梗阻,症状将表现为梗阻部位发生肠道蠕动的现象,且此现象极为剧烈,并引发患者发生腹痛,而随着蠕动越发剧烈,肠管过度疲劳,则会逐渐呈现出暂时性的迟缓状态,最终腹痛感也会慢慢消失。

若患者的腹痛表现为持续性的,疼痛感不断加剧,那么可推断为单纯性肠梗阻的发展成的绞窄性梗阻。

②腹胀:一般情况下,发生肠梗阻后,患者会有着腹胀的感受,甚至于发生持续性的腹胀以及强烈的不适感,此时就需要患者及时就医。

③呕吐:肠梗阻还可能导致患者发生呕吐的现象,若患者有着强烈的呕吐感,呕吐感呈现出反射性,且呕吐出的容物为胃部容物、十二指肠容物等,需要积极就医。

在临床研究中还指出,肠梗阻会导致患者发生血运障碍,进而呕吐出的容物伴随着一定的血液。

2.西医治疗肠梗阻现代西医对于肠梗阻的治疗有着多种途径,依据患者梗阻病症程度,患者身体机能可选择相应的治疗方法。

①胃肠减压治疗:即以禁食的方法来减轻患者机体的分泌情况,这样一来可减轻胃部的分泌物情况,降低患者胃部所承受的压力,患者胃部压力降低了,那么也就可以降低患者的腹胀感,而后利用医学手段将患者梗阻内的消化道气体以及液体进行排空,畅通肠道,能够很好地促进肠道内部的血液循环,如此一来,肠道内部的病菌毒素的吸收状况则会得到相应的改善,对于恢复肠道功能起到了积极的作用。

《中西医结合治疗肠梗阻50例临床效果观察》2023-10-27•临床资料与方法•治疗效果观察•不良反应与并发症•病例分析•中西医结合治疗的优势与不足目•结论与展望录01临床资料与方法临床资料选取2018年1月至2021年1月期间收治的肠梗阻患者50例,年龄范围在25-75岁之间,平均年龄为45岁,其中男性患者25例,女性患者25例。

将50例患者随机分为两组,对照组与实验组,每组患者25例。

治疗方法对照组采用常规西医治疗,包括禁食、胃肠减压、纠正水电解质紊乱、抗感染等。

实验组在对照组的基础上,采用中医治疗,包括中药汤剂、针灸等。

观察指标记录两组患者的治愈时间、症状缓解情况、不良反应发生情况等。

评价标准根据治愈时间、症状缓解情况、不良反应发生情况等指标,综合评估治疗效果。

观察指标及评价标准02治疗效果观察30例,占60%治愈10例,占20%显效5例,占10%有效5例,占10%无效总体治疗效果症状缓解情况腹痛缓解时间:平均2.5天恶心呕吐缓解时间:平均3天排气排便恢复时间:平均4天03睡眠改善10例,占20%生活质量改善情况01食欲改善25例,占50%02体力改善15例,占30%03不良反应与并发症不良反应恶心、呕吐部分患者服用中药后可能会出现恶心、呕吐等胃肠道反应,可能与中药的口感、剂量等因素有关。

皮疹、瘙痒部分患者服用中药后可能会出现皮疹、瘙痒等过敏反应,可能与患者的过敏体质有关。

其他不良反应如头痛、心慌、失眠等,可能与中药的成分、剂量等因素有关。

肠坏死由于肠梗阻导致肠管血运障碍,容易引起肠坏死等严重并发症。

其他并发症如电解质紊乱、酸碱失衡等,可能与肠梗阻引起的消化液丢失、饮食不当等因素有关。

肠穿孔肠梗阻患者由于肠管扩张、压力增高,容易导致肠穿孔等严重并发症。

并发症04病例分析病例1:中西医结合治疗显效患者信息男性,35岁,因腹痛、呕吐、排气排便停止,确诊为肠梗阻。

治疗方法在西医常规治疗基础上,采用中药汤剂口服和灌肠治疗。

中西医结合治疗粘连性肠梗阻及随访的临床观察目的观察中西医结合治疗粘连性肠梗阻和预防其复发的疗效。

方法回顾分析我院2001年1月~2010年12月67例粘连性肠梗阻患者中西医结合治疗及随访结果的临床资料。

结果67例患者中58例经中西医结合保守治疗而愈,平均随访4.58年,13例患者共发生肠梗阻30人次,且随访时间的延长,复发渐减少。

结论中西医结合治疗粘连性肠梗阻和预防其复发的疗效确切。

标签:中西医结合;粘连;肠梗阻;中转手术;大承气汤肠梗阻是外科常见的急腹症之一,其中粘连性肠梗阻占很大比例,发生率占肠梗阻总数的30.1~48.0%[1-2]。

粘连性肠梗阻治疗棘手且易复发,给患者造成极大痛苦和负担,亦容易造成医患纠纷。

我院普外科2001年1月~2010年12月的10年共收治粘连性肠梗阻患者67例,经中西医结合保守治疗,58例患者好转出院,定期随访,55例患者有完整的临床随访资料,平均随访4.58年,13例患者共复发30人次,疗效确切,复发率低,现报告如下。

1资料与方法1.1一般资料2001年1月~2010年12月,我院普外科共收治肠梗阻患者213例,其中粘连性肠梗阻67例,构成比为31.5%,此67例患者均有手术史,诊断符合《黄家驷外科学》的诊断标准[3]:有腹部手术史;阵发性腹胀、腹痛及肛门停止排气、排便;检查腹部可见肠型和蠕动波,腹壁柔软,轻压痛,肠鸣音亢进,闻及气过水声或金属音;立位腹部X线平片示肠襻扩张和阶梯状液气平面;排除绞窄性肠梗阻和无肠穿孔等并发症。

67例患者中,男35例,女32例,年龄13.5~75岁,平均年龄(43.44±12.06)岁,各年龄段发病情况,见表1;术后至确诊肠梗阻的时间26 d~5年,平均发生时间中位数为(1.02±0.54)年。

所有病例均有手术史:胃切除术后13例,胆道术后10例,胃肠修补术后9例,肠套叠、肠梗阻术后8例,妇科手术后6例,阑尾术后5例,结肠癌术后4例,剖腹探查术4例,肝脾破裂术后3例,腹外疝修补术后3例,胰腺、十二指肠术后2例。

中西结合治疗肠梗阻,你要了解这些在人们的日常生活当中,排便不仅仅是人们的正常生理活动之一,更是一种有效排出体内垃圾与毒素的重要措施,一旦人们因为肠梗阻这种疾病的影响而导致无法排便,就很容易导致人们的身体健康受到巨大的影响。

因此,在人们确认自己患上了肠梗阻这种疾病之后,只有及时前往医院通过中西医结合的方式来治疗自身的肠梗阻,才能更好的避免肠梗阻这种疾病对人们的日常生活造成越发严重的影响。

什么是肠梗阻?肠梗阻是一种人体肠道内容物因各种原因的影响导致出现通过性障碍的肠道急性病症,不仅病情的发展相对较快,而且比较容易导致患者的死亡,是一种相当危险的病症。

根据研究发现,肠梗阻这种疾病发生的原因主要分为三种,分别是肠道内部因素、肠道外部因素以及肠道壁因素导致的机械性肠梗阻,由于人体运动功能失调导致的动力性肠梗阻以及由于肠道的血管出现血栓影响血液循环,进而使肠道蠕动功能受到了干扰的血栓性肠梗阻。

对于患者而言,肠梗阻这种疾病的发生随时可能危及患者的生命,只有及时采取正确的治疗措施,才能更好的帮助患者远离疾病的影响。

肠梗阻的症状表现肠梗阻这种疾病虽然发病原因各不相同,但不论是哪种类型的肠梗阻其症状都能归类到“痛、吐、胀、闭”这四个字当中。

其中,“痛”指的是各种类型的疼痛,其中大部分患者的疼痛属于间歇性疼痛,会随着患者肠道蠕动状况的变化而不断的变化;“吐”指的是呕吐,具体的表现随着患者发生肠梗阻的位置不同而存在差异,肠梗阻的部位越高,则肠道中的物体越容易反流,因此呕吐症状也越发明显;“胀”指的是腹胀感,这种感觉的状态与“吐”的症状截然相反,肠梗阻的位置越低,腹胀的症状也就越明显;而最后一个字“闭”则指的是患者肛门的封闭,随着患者肠梗阻的发病程度不同,患者的肛门闭阻的状况也不同,一些不完全性肠梗阻患者会有少量的排气排便,而那些完全性肠梗阻的患者则会出现肛门排气排便完全停止的现象,只有梗阻部位之下残留的气体与粪便会在发病不久后逐渐排出。