中医诊断学复习资料要点

- 格式:doc

- 大小:23.43 KB

- 文档页数:11

中医诊断学知识点归纳1.四诊合参:四诊指的是望、闻、问、切四个方面的诊察方法。

望指观察患者的面色、体态、舌苔等外观表现;闻指通过闻其气味、听其声音等方式来辨别病情;问指通过与患者交谈,了解病史、症状等信息;切指通过触诊患者的脉搏来判断患者的病情。

合参指的是将四诊的观察结果综合起来,得出一个准确的诊断。

2.病机分析:病机指的是疾病发生、发展和演变的原因、机理和规律。

中医诊断学通过对患者病史、症状等的综合分析,找出疾病的病机。

常见的病机有六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)和七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)等。

3.辨证:辨证指的是根据四诊的观察结果和病机分析,将患者的病情进行归类和辨别。

中医辨证有六淫辨证、八纲辨证、辩证分型等方法。

辨证是中医诊断学的核心内容,对于准确的诊断和治疗非常重要。

4.病症分类:中医将疾病分为外感、内伤、中风、中毒、寒热、气血失和、经络失调等几大类。

外感病是指人体受到外邪侵犯,如感冒、风寒等;内伤病是指由于内脏功能障碍导致的疾病,如肝病、肾病等;中风病是指中风引起的疾病,如半身不遂等;中毒病是指人体中毒导致的疾病,如中毒性肝炎等;寒热病是指由于寒热所致的疾病,如中暑、热病等;气血失和病是指由于气血不调和失和导致的疾病,如贫血、气虚等;经络失调病是指经络不通畅导致的疾病,如痛风、偏头痛等。

5.舌诊:舌诊是中医诊断学中的重要方法之一、通过观察患者的舌苔、舌质、舌形等情况来判断患者的病情。

舌苔的颜色、厚薄、湿燥等特点可以反映病情的轻重;舌质的颜色、形态可以反映患者的气血状况;舌形的大小、形状可以反映患者的脏腑功能等。

6.脉诊:脉诊是中医诊断学中另一个重要的方法。

通过触诊患者的脉搏来判断患者的病情。

脉搏的频率、强度、紧张度、节律等特点可以反映患者的气血状况,进一步判断病情的轻重。

7.病因与风险因素:中医诊断学还需要对患者的病因进行分析,找出导致疾病发生的原因和风险因素。

常见的病因有积食、饮食不节、劳累过度、情志不遂等;常见的风险因素有年龄、性别、职业、饮食习惯等。

中医诊断学学习精要绪论【学习要点】1、中医“诊断”、“诊法”、“诊病”、“辨证”、“病案”、“证”、“病”、“症”等概念。

2、中医诊断的基木原理:司外揣内、见微知著、以常衡变的含义及应用。

3、中医诊断的基木原则:整体审察、诊法合参、病证结合的含义及应用。

4、中医诊断学的主要内容。

包括诊法、诊病、辨证、病案。

5、小医诊断学的发展简史。

明确小医诊断学发展各个时期具有代表性医家的论著及对中医诊断学的重要贡献。

【复习思考题】1、何谓诊断?何谓中医诊断学?2、简述病、证、症三者的含义以及关系。

3、简述症状、体征和证候的含义以及关系。

4、简述中医诊断三大原理和三大原则的内容。

5、我国第一部脉学专著、舌诊专著各是哪儿部?作者是谁?第一章问诊【学习要点】一、问寒热1、明确寒热产生的类型有四类:恶寒发热、但寒不热、但热不寒、寒热往來。

2、恶寒发热的临床意义。

3、但寒不热的临床意义。

4、但热不寒(壮热、潮热、微热)的临床意义;潮热三种类型邙H明潮热、湿温潮热、阴虚潮热)的特点及临床意义;阴虚发热的机理。

5、寒热往來的临床意义。

二、问汗1、特殊汗出(自汗、盗汗、绝汗、战汗)的临床表现及意义;盗汗与自汗机理及临床意义的辨别。

2、局部汗岀(头汗、半身汗、手足心汗)的临床表现及意义。

三、问疼痛1、疼痛的性质及临床意义。

2、头痛、胸痛、胁痛、胃皖痛、腹痛、腰痛的要点及临床意义。

四、问头身胸腹头晕、胸闷、心悸的要点及临床意义。

五、问耳目耳鸣、耳聋、目眩、目昏、雀目的概念及临床意义。

六、问睡眠失眠、嗜睡的概念及临床意义七、问饮食与口味1、口渴与饮水:口渴多饮、渴不多饮的概念及临床意义;渴不多饮的形成机理及临床意义。

2、食饮与食量:食欲减退、厌食、消谷善饥、饥不欲食的概念及临床意义。

八、问二便1、大便异常(便次、便质、排便感)的概念及临床意义。

2、小便异常(乐次、尿量、排乐感)的概念及临床意义。

九、问经带1、经期、经量异常的临床临床意义。

中医诊断学学霸笔记

中医诊断学是中医学中的一门重要学科,它涵盖了中医的基本理论、诊断方法和治疗原则。

以下是一些中医诊断学的重点知识点,供您参考:

1. 望诊:观察病人的神态、面色、舌象、脉象等,以判断病情。

其中,望舌是非常重要的,可以通过观察舌质、舌苔和舌下络脉的变化,来判断疾病的性质和程度。

2. 闻诊:通过听病人的声音、气味等来判断病情。

例如,声音嘶哑可能是肺热的表现,口臭可能是胃热的表现。

3. 问诊:询问病人的症状、病史、家族史等,以获取详细的病情信息。

问诊时需要注意病人的主诉、现病史、既往史等,以便更好地了解病情。

4. 切诊:通过触摸、按压等手法来检查病人的身体状况。

例如,切脉可以了解病人的脉象,从而判断病情。

5. 八纲辨证:根据阴阳、表里、寒热、虚实等八纲来分析病情。

例如,表证可能是由于外感风寒引起的,里证可能是由于内伤疾病引起的。

6. 脏腑辨证:根据不同脏腑的特点和功能,分析病情。

例如,肝病可能会出现胁痛、目赤等症状,心病可能会出现心悸、胸闷等症状。

7. 经络辨证:根据经络的走向和穴位的特点,分析病情。

例如,手太阳小肠经可能会出现颈项强痛等症状,足太阳膀胱经可能会出现腰痛等症状。

以上是中医诊断学的一些重点知识点,希望对您有所帮助。

同时,也建议您多阅读相关书籍和资料,加深对中医诊断学的理解。

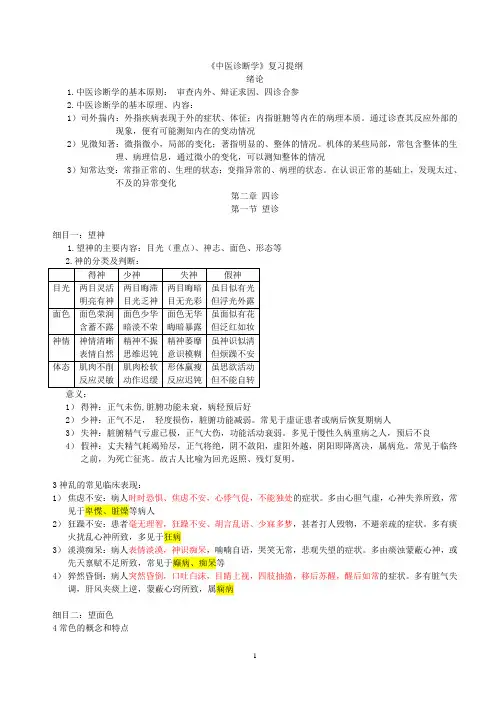

《中医诊断学》复习提纲绪论1.中医诊断学的基本原则:审查内外、辩证求因、四诊合参2.中医诊断学的基本原理、内容:司外揣内、见微知著、知常达变的概念3.中医诊断学的发展简史:第一部舌诊专著《敖氏伤寒金镜录》、第一部脉诊专著《脉经》第二章四诊第一节望诊1.望神的主要内容:目光(重点)、神志、面色、形态等2.得神的临床表现及意义得神:有神、精充气足神旺面色:面色润泽两目:活动灵敏、精彩内含、炯炯有神言语呼吸:言语正常、呼吸气息平顺形态:形体壮实、肌肉不削、形体活动正常精神:精神充沛、神清、对外界反应合理饮食:正常或稍减临床:正气未伤,脏腑功能未衰,病轻预后好3.失神的临床表现及意义失神:无神、精损气亏神衰面色:晦暗暴露两目:活动迟钝、目无精采言语呼吸:言语失常、呼吸气息低弱形态:形体瘦弱、大肉已脱、强迫体位、反应迟钝、烦躁不安、循衣摸床、摄空理线精神:神志不清,精神萎靡不振,对外界反应失常临床意义:正气已伤,脏腑功能衰败(虚)4.假神的概念、临床表现及意义假神:垂危病人出现精神暂时好转的假象,临终前预兆(回光反照,残灯复明)面色:突然颧红如妆两目:目光突然转亮、浮光外露言语呼吸:突然言语不休、声音转亮精神:突然精神转佳、意识似清饮食:突然思食、索食临床意义:脏腑精气耗竭,阴阳即将离决阴不敛阳,虚阳外越5.常色的概念和特点常色:正常生理状态时面部的色泽:红黄隐隐,明润含蓄──有胃气,有神气6.病色的概念、特点及五色的主病病色:人体在疾病状态时的面部色泽善色-五色光明润泽,虽病脏腑精气未衰,胃气尚荣于面,“气至”,预后良好青如翠羽、赤如鸡冠、黄如蟹腹、白如豕膏、黑如乌羽恶色-枯槁、晦暗、暴露,气血匮乏,脏腑精神衰败,不能上荣于面,“气不至”,预后较差青如草兹、赤如pei血、黄如枳实、白如枯骨、黑如炲五色主病①青色主寒证、痛证、瘀血、惊风②赤色主热证,戴阳证③黄色主虚证、湿证④白色主虚证、寒证、脱血、夺气⑤黑色主肾虚、寒证、痛证、水饮、瘀血7.五官与脏腑病机的主要关系望目五轮学说:心──内外眦的血络──血轮肝──黑睛──风轮肺──白睛──气轮脾──眼胞──肉轮肾──瞳仁──水轮8.瘿瘤、瘰疬的概念及临床意义瘿瘤──颈前颌下结喉之处,有肿物如瘤,逐渐长大,可随吞咽移动。

《中医诊断学》复习提纲绪论1.中医诊断学的基本原则:审查内外、辩证求因、四诊合参2.中医诊断学的基本原理、内容:1)司外揣内:外指疾病表现于外的症状、体征;内指脏腑等内在的病理本质。

通过诊查其反应外部的现象,便有可能测知内在的变动情况2)见微知著:微指微小,局部的变化;著指明显的、整体的情况。

机体的某些局部,常包含整体的生理、病理信息,通过微小的变化,可以测知整体的情况3)知常达变:常指正常的、生理的状态;变指异常的、病理的状态。

在认识正常的基础上,发现太过、不及的异常变化第二章四诊第一节望诊细目一:望神1.望神的主要内容:目光(重点)、神志、面色、形态等2.神的分类及判断:意义:1)得神:正气未伤,脏腑功能未衰,病轻预后好2)少神:正气不足,轻度损伤,脏腑功能减弱。

常见于虚证患者或病后恢复期病人3)失神:脏腑精气亏虚已极,正气大伤,功能活动衰弱。

多见于慢性久病重病之人,预后不良4)假神:丈夫精气耗竭殆尽,正气将绝,阴不敛阳,虚阳外越,阴阳即降离决,属病危。

常见于临终之前,为死亡征兆。

故古人比喻为回光返照、残灯复明。

3神乱的常见临床表现:1)焦虑不安:病人时时恐惧、焦虑不安,心悸气促,不能独处的症状。

多由心胆气虚,心神失养所致,常见于卑惵、脏燥等病人2)狂躁不安:患者毫无理智,狂躁不安、胡言乱语、少寐多梦,甚者打人毁物,不避亲疏的症状。

多有痰火扰乱心神所致,多见于狂病3)淡漠痴呆:病人表情淡漠,神识痴呆,喃喃自语,哭笑无常,悲观失望的症状。

多由痰浊蒙蔽心神,或先天禀赋不足所致,常见于癫病、痴呆等4)猝然昏倒:病人突然昏倒,口吐白沫,目睛上视,四肢抽搐,移后苏醒,醒后如常的症状。

多有脏气失调,肝风夹痰上逆,蒙蔽心窍所致,属痫病细目二:望面色4常色的概念和特点常色:正常人面部的色泽:红黄隐隐,明润含蓄──有胃气,有神气所谓有神气即光明润泽;所谓有胃气即为隐约微黄,含蓄不露。

由于时间、气候、环境等变化,常色又有主色和是、客色之分。

中医医师考试中医诊断学重点总结归纳Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】中医诊断学1、中医诊断疾病的三大原则:整体审察、诊法合参、病症结合。

2、恶寒重发热轻→风寒表证;发热轻而恶风→伤风表证;发热重恶寒轻→风热表证;新病恶寒→里实寒证;久病恶寒→里虚寒证;3、壮热是指高热(39℃以上)持续不退,不恶寒只恶热的症状,属里湿热证;潮热是按时发热,或按时热势加重,如潮汐之有定时症状;下午3-5时热势较高者,称为日甫潮热,常见于阳明腑实证;午间及夜间有低热者,成为午后或夜间潮热,多属于阴虚火旺所致。

4、引起微热的原因有:气虚、血虚、阴虚、气郁(郁热)、气阴两虚。

5、寒热往来无定时多见于少阳病,为半表半里证;有定时者多见于疟疾。

6、自汗→多见于气虚和阳虚;盗汗→多见于阴虚证;绝汗→常见于亡阴亡阳的表现;战汗→是疾病发展的转折点。

7、头痛的位置:阳明头痛(前额连眉棱骨);太阳头痛(后台连项);少阳头痛(头两侧);厥阴头痛(头顶痛);少阴头痛(头痛连齿)。

8、渴喜热饮而量不多,或水入即吐,多为痰饮内停所致;口干,但欲漱水不欲咽,兼面色黧黑,或肌肤甲错者,为有淤血的表现。

9、消谷善饥,兼多饮多食,形体消瘦着,多为消渴病;消谷善饥,兼大便溏泻者,属胃强脾弱;饥不欲食→多属于胃阴虚。

10、五色主病:赤色:主热证,亦可见戴阳证;白色:主虚证、寒证、失血证;黄色:主脾虚、湿证;青色:主寒证、疼痛、气滞、血瘀、惊风;黑色:主肾虚、寒证、水饮、血瘀、剧痛。

11、五轮学说:瞳仁属于肾,称为水轮;黑睛属于肝,称为风轮;白睛属于肺,称为气轮;眼睑属于脾,称为肉轮。

12、正常舌象:淡红色、薄白苔13、舌色:淡白色主气血两虚、阳虚;红舌主实热、阴虚;绛舌主里热亢盛、阴虚火旺;紫舌主血行不畅。

舌形:老嫩舌(老舌多见实证、嫩舌多见虚证)、胖瘦舌(胖大舌多主水湿内停、痰湿热毒上乏;瘦薄舌多主气血两虚、阴虚火旺)、点刺舌(主脏腑热极或血分热甚)、裂纹舌(多属于热甚伤津)、齿痕舌(主脾虚、水湿内停证)。

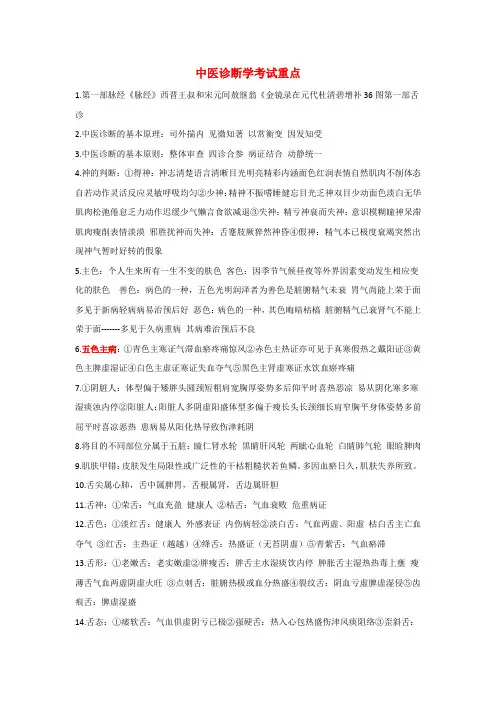

中医诊断学考试重点1.第一部脉经《脉经》西晋王叔和宋元间敖继翁《金镜录在元代杜清碧增补36图第一部舌诊2.中医诊断的基本原理:司外揣内见微知著以常衡变因发知受3.中医诊断的基本原则:整体审查四诊合参病证结合动静统一4.神的判断:①得神:神志清楚语言清晰目光明亮精彩内涵面色红润表情自然肌肉不削体态自若动作灵活反应灵敏呼吸均匀②少神:精神不振嗜睡健忘目光乏神双目少动面色淡白无华肌肉松弛倦怠乏力动作迟缓少气懒言食欲减退③失神:精亏神衰而失神:意识模糊瞳神呆滞肌肉瘦削表情淡漠邪胜扰神而失神:舌蹇肢厥猝然神昏④假神:精气本已极度衰竭突然出现神气暂时好转的假象5.主色:个人生来所有一生不变的肤色客色:因季节气候昼夜等外界因素变动发生相应变化的肤色善色:病色的一种,五色光明润泽者为善色是脏腑精气未衰胃气尚能上荣于面多见于新病轻病病易治预后好恶色:病色的一种,其色晦暗枯槁脏腑精气已衰肾气不能上荣于面-------多见于久病重病其病难治预后不良6.五色主病:①青色主寒证气滞血瘀疼痛惊风②赤色主热证亦可见于真寒假热之戴阳证③黄色主脾虚湿证④白色主虚证寒证失血夺气⑤黑色主肾虚寒证水饮血瘀疼痛7.①阴脏人:体型偏于矮胖头圆颈短粗肩宽胸厚姿势多后仰平时喜热恶凉易从阴化寒多寒湿痰浊内停②阳脏人:阳脏人多阴虚阳盛体型多偏于瘦长头长颈细长肩窄胸平身体姿势多前屈平时喜凉恶热患病易从阳化热导致伤津耗阴8.将目的不同部位分属于五脏:瞳仁肾水轮黒睛肝风轮两眦心血轮白睛肺气轮眼睑脾肉9.肌肤甲错:皮肤发生局限性或广泛性的干枯粗糙状若鱼鳞。

多因血瘀日久,肌肤失养所致。

10.舌尖属心肺,舌中属脾胃,舌根属肾,舌边属肝胆11.舌神:①荣舌:气血充盈健康人②枯舌:气血衰败危重病证12.舌色:①淡红舌:健康人外感表证内伤病轻②淡白舌:气血两虚、阳虚枯白舌主亡血夺气③红舌:主热证(越越)④绛舌:热盛证(无苔阴虚)⑤青紫舌:气血瘀滞13.舌形:①老嫩舌:老实嫩虚②胖瘦舌:胖舌主水湿痰饮内停肿胀舌主湿热热毒上壅瘦薄舌气血两虚阴虚火旺③点刺舌:脏腑热极或血分热盛④裂纹舌:阴血亏虚脾虚湿侵⑤齿痕舌:脾虚湿盛14.舌态:①痿软舌:气血俱虚阴亏已极②强硬舌:热入心包热盛伤津风痰阻络③歪斜舌:中风或中风先兆④颤动舌:肝风内动⑤吐弄舌:心脾有热⑥短缩舌:主寒凝痰阻血虚津伤15.望苔质:①薄厚苔:邪正盛衰及深浅②润燥苔:津液盈亏及输布情况③腻腐苔:(腻颗粒细腻腐颗粒疏松)主痰浊食积脓腐苔主内痈④剥落苔:胃气不足胃阴损伤气血两虚⑤偏全苔:病中见全苔主邪气散漫为湿痰中阻之征舌苔偏于某处表示某处有邪气停聚⑥真假苔:辨别疾病轻重预后16.苔色:①白苔:正常表证寒证②黄苔:热证里证③灰黑苔:阴寒内盛里热炽盛8 PS:既主寒证又主热证:青紫舌灰黑苔17.舌诊的临床意义:①分辨病位浅深:苔薄病位表浅苔厚病位较深②区别病邪性质:黄苔主热白苔主寒③判断邪正盛衰:胃气旺盛则舌苔有根胃气衰败则舌苔无根或光剥无苔④分析病势进退:舌苔由白转黄变灰变黑病情由表入里病情渐重反之病减⑤推测病轻预后:舌荣有神舌面有苔舌苔正常为邪气未衰正气未伤胃气未败预后较好,舌质枯晦舌苔无根舌苔异常者为正气亏虚胃气衰败病情多凶险18.小儿食指病理络脉临床意义:浮沉分表里,红紫辨寒热,淡滞定虚实,三关测轻重19.谵语:是指神识不清语无伦次声高有力多由邪热内扰神明所致属实证即《伤寒论》所言“实则谵语”见于外感热病温病邪入心包或阳明腑实证痰热扰乱心神等20.郑声:郑生是指神识不清语言重复时断时续语声低弱模糊多因久病脏器衰竭心神错乱所致属虚证故《伤寒论》谓“虚则郑声”见于多种疾病的晚期危重阶段21.喘:是指呼吸困难短促急迫甚至张口抬肩鼻翼煽动难以平卧其发病多与肺肾等脏腑有关。

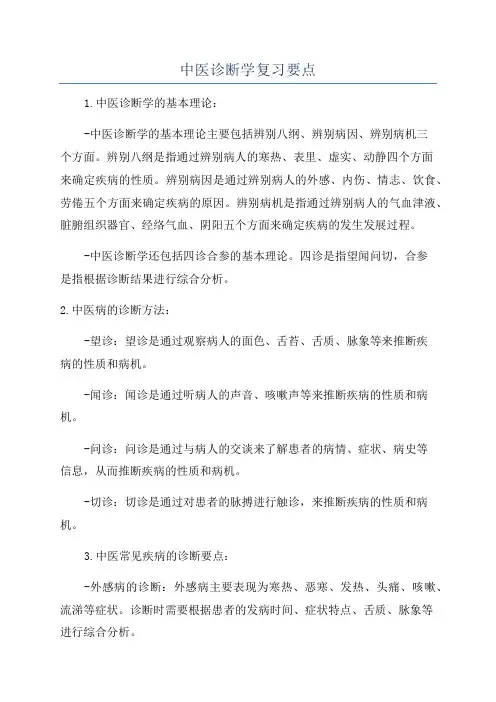

中医诊断学复习要点1.中医诊断学的基本理论:-中医诊断学的基本理论主要包括辨别八纲、辨别病因、辨别病机三个方面。

辨别八纲是指通过辨别病人的寒热、表里、虚实、动静四个方面来确定疾病的性质。

辨别病因是通过辨别病人的外感、内伤、情志、饮食、劳倦五个方面来确定疾病的原因。

辨别病机是指通过辨别病人的气血津液、脏腑组织器官、经络气血、阴阳五个方面来确定疾病的发生发展过程。

-中医诊断学还包括四诊合参的基本理论。

四诊是指望闻问切,合参是指根据诊断结果进行综合分析。

2.中医病的诊断方法:-望诊:望诊是通过观察病人的面色、舌苔、舌质、脉象等来推断疾病的性质和病机。

-闻诊:闻诊是通过听病人的声音、咳嗽声等来推断疾病的性质和病机。

-问诊:问诊是通过与病人的交谈来了解患者的病情、症状、病史等信息,从而推断疾病的性质和病机。

-切诊:切诊是通过对患者的脉搏进行触诊,来推断疾病的性质和病机。

3.中医常见疾病的诊断要点:-外感病的诊断:外感病主要表现为寒热、恶寒、发热、头痛、咳嗽、流涕等症状。

诊断时需要根据患者的发病时间、症状特点、舌质、脉象等进行综合分析。

-内伤病的诊断:内伤病主要表现为身体的虚弱、疲乏、食欲不振、腹痛、便秘等症状。

诊断时需要根据患者的病史、家族史、体检结果等进行综合分析。

-情志病的诊断:情志病主要表现为情绪不稳定、易激动、烦躁、睡眠不宁等症状。

诊断时需要根据患者的情绪变化、心理状况等进行综合分析。

-饮食病的诊断:饮食病主要表现为食欲不振、口干、口苦等症状。

诊断时需要根据患者的饮食习惯、进食情况等进行综合分析。

4.中医诊断学的误区:-忽视患者的主观感受和病史:中医诊断学重视患者的主观症状和病史,忽视这些信息可能导致误诊。

-盲目追求望闻问切:中医诊断学需要综合运用各种诊断方法,不能过分依赖其中一种诊断方法。

-缺乏科学依据:中医诊断学需要在临床实践的基础上进行研究和总结,不能凭空臆测。

以上是中医诊断学的复习要点,希望对您的学习有所帮助。

第一节中医诊断学发展简史1、公元前五世纪扁鹊“切脉、望色、听声、写形”2、公元前三世纪《黄帝内经》从理论上奠定了中医诊断学的基础3、西汉淳如意创“诊籍”4、东汉张仲景《伤寒论》创六经辨证,创辨证论治理论,奠定诊断学基础5、《中藏经》—华佗诊病学术经验6、西晋王叔和《脉经》为我国最早的脉学专著7、晋代葛洪《肘后备急方》对传染病从发病特点和临床症状作出诊断8、隋巢元方《诸病源候论》,是我国第一部病源诊断的专著9、唐孙思邈《备急千金要方》10、施发《察病指南》是诊法专著11、危亦林《世医得效方》论述危重疾病的十怪脉象12、明朝张景岳《景岳全书》13、明朝李时珍《濒湖脉学》14、元朝敖氏《敖氏伤寒金镜录》为论舌的第一部专著15、曹炳章《彩图辨舌指南》16、陈修园《医学实在易》17、叶天士《外感温热篇》创立卫气营血辨证方法18、吴鞠通,《温病条辨》创三焦辨证法则中医诊断学---在中医基础理论指导下,研究诊察疾病,辨别证候的一门学科诊断、诊法—-包括望闻问切四诊辨证—-在望闻问切四诊所得基础上进行诊断的辩证思维证---是对疾病发展过程中某一阶段的病因、病位、病性及邪正盛衰等方面的病理概括,是疾病本质的反映。

症---即症状(患者个人感受)和体征(那个观察所得)的总称,是疾病过程表现个别、孤立的现象病---人体正气与致病邪气抗争所引起机体阴阳失调、生理功能失常的一个完整生命过程基本原则:审察内外、辨证求因、四诊合参第二章四诊一、望神(一)望神的含意:神是人体生命活动的总称广义──指整个人体生命活动的外在表现:生命狭义──人体的精神活动:精神•目光、神志、面色、形态得神:有神、精充气足神旺失神:无神、精损气亏神衰临床意义:正气已伤,脏腑功能衰败(虚)假神:垂危病人出现精神暂时好转的假象,临终前预兆(回光反照,残灯复明)面色:突然颧红如妆两目:目光突然转亮、浮光外露言语呼吸:突然言语不休、声音转亮精神:突然精神转佳、意识似清饮食:突然思食、索食临床意义:脏腑精气耗竭,阴阳即将离决阴不敛阳,虚阳外越二、望面色•一般以望面部色泽为主色与泽的关系色与泽,又称“气色”色属阴,主血,反映血液的盈亏泽属阳,主气,反映脏腑精气和津液盛衰(四)常色与病色1、常色:红黄隐隐,明润含蓄──有胃气,有神气(1)主色──面色、肤色一生不变的色泽(2)客色──因季节、气候不同而发生正常变化的面色常色2 五色主病青主寒瘀痛经风戴阳证—面色苍白,却时而面红如妆,嫩红带白,游走不定,赤热虚实妆戴阳多为虚阳外越,此为真寒假热之危重证候黄主脾虚湿黄疸黄疸:阳黄──黄而鲜明如橘子–湿热熏蒸白寒阳虚气血脱阴黄──黄而晦暗如烟熏–寒湿郁阻黑寒肾虚饮痛瘀疳积—小儿面黄肿或青黄或乍黄乍白,腹大青筋恍白──白而虚浮带水气--阳虚不能气化水液苍白──阳气暴脱或阴寒凝滞,大失血证黧黑—黑中带黄—脾肾阳虚黑而黯淡—阳虚黑而干焦---阴虚眼眶黑---水饮三、望形体桶状胸—痰饮,或肾不纳气扁平胸---肺肾阴虚,气阴两虚单腹肿大,四肢反瘦---肝郁或脾虚,气滞水停血瘀四、望头颈五官九窍(一)望头面颈项与头发1、头形过小──囟门早闭过大──先天性脑积水均属先天性发育不良,多伴智力不全(肾精亏虚)2、囟门高突:“囟填”──多属实证、热证下陷:“囟陷”──多属虚证迟闭、不闭:“解颅”──肾气不足3、面肿──水肿:●阳水:快,头面部先肿●阴水:慢,下肢腹部先肿抱头火丹---焮红肿胀,色如涂丹,压之褪色,伴有疼痛──火毒邪热上攻大头瘟—头肿大如斗,面目肿盛,目不能开5、腮肿:耳下肿痛──感受时邪热毒●痄腮---腮部突然肿起,面赤咽痛,或兼耳聋---温毒证●发颐—颧骨之下,腮颌之上,耳前一寸三分,发疽肿起—少阳,阳明经毒热上攻瘿瘤──颈前颌下结喉之处,有肿物如瘤,逐渐长大,可随吞咽移动。

中医诊断学重点知识点1.中医四诊法:中医诊断的基本方法包括望诊、闻诊、问诊和切诊,也被称为四诊法。

望诊是通过观察患者的面色、舌苔、脉象等外观特征来诊断疾病;闻诊是通过听患者的声音和呼吸来诊断疾病;问诊是通过与患者交流,了解患者的症状、病史等信息来诊断疾病;切诊是通过触摸患者的脉搏来诊断疾病。

2.脉诊:中医诊断的重要手段之一是脉诊,通过触摸患者的脉搏来判断人体的阴阳、气血、脏腑功能等情况。

根据脉搏的弦、滑、涩、散、数、微等特点,可以判定病症的轻重、病因的归属等信息。

3.舌诊:中医诊断中,舌诊也是一种常用的方法。

人体内脏的功能状况可以通过观察舌苔的颜色、厚薄、质地等来判断。

例如,舌苔黄腻可能表示消化不良,舌苔少津可能表示阴虚等。

4.望诊:中医诊断中,通过观察患者的外貌、面色、舌象等外观特征来判断疾病的性质和病因。

例如,面赤可能表示热病,面色苍白可能表示气虚等。

5.问诊:中医的问诊过程中,医生通过与患者的交流,询问患者的症状、病史,从而了解疾病的起因和发展。

问诊包括主诉、现病史、既往史、家族史等方面。

6.切诊:中医的切诊是指通过对脉搏的触摸来判断人体各脏腑功能的状况。

例如,肝脉代表肝的健康状况,脾脉代表脾的功能状况等。

7.病因学:中医诊断学中,病因学是研究疾病发生的原因和机制的学科。

中医认为,疾病的发生和发展与人体内外环境的关系密切相关,包括外邪侵袭、情志失调、饮食不节、寒凉伤阳、病毒感染等。

8.病机学:中医诊断学中,病机学是研究疾病发展过程和病理变化的学科。

它包括了病机关系、病机转变、病机对证候等方面的内容。

9.辨证施治:中医诊断学中,辨证施治是根据疾病的证候,选择相应的治疗方法。

中医是以辨证施治为特点的医学,也是中医学的核心理论。

辨证的方法包含辨证分型、辨证论治等。

总之,中医诊断学包含了中医的基本理论和方法,通过脉诊、舌诊、望诊、问诊、切诊等手段,通过观察、听诊、嗅闻、问询等方法来判断疾病的性质和病因,从而制定相应的治疗方案。

1.中医诊断学的基本内容:四诊、辨证、辨病和病案书写四大部分组成。

2.中医诊断疾病的基本法则:整体审查、四诊合参、病症结合、动静结合。

3.中医认识疾病的基本原理:司外揣内;见微知著;以常达变、因发知受。

4.西晋王叔和撰写【内经】以来扁鹊、仲景、华佗等诸家关于脉学的论述,撰成我国最早的脉学专著【脉经】。

5.神的表现形式:得神:是精充、气足、神旺的表现。

又称为有神。

失神:是精气严重衰败的表现。

又称为无神。

临床有虚、实之分。

少神:是指精气不足、神气不旺的表现,又称为神气不足,介于得神与失神之间。

假神:是指重危病人突然出现精神“好转”的假象,为临终前的预兆。

神乱:又称神志异常,为狭义之神异常的表现。

精神抑郁:具有精神过度抑制的临床特点。

精神狂躁:具有精神过度兴奋而至狂乱的临床特点。

意识障碍:以意识障碍(昏迷、昏睡)为其特征。

6.五色主病青色:瘀血、寒证、痛证、惊风及肝病。

赤色:热证、戴阳证。

黑色:肾虚、寒证、水饮、血瘀。

黄色:脾虚、湿证。

白色:虚寒、气血不足、失血。

7.囟门:囟门是婴幼儿颅骨接合不紧所形成的骨间隙。

有前囟、后囟之分。

8.囟填:即囟门突起,多属实证。

囟陷:即囟门凹陷,多属虚证。

解颅:即囟门迟闭,多属虚证。

9.五轮学说,即瞳仁属肾,称为水轮;黑睛属肝,称为风轮;目眦及血络属心,称为血轮;白睛属肺,称为气轮;眼睑属脾,称为肉轮。

10.瘿瘤:颈前喉结处有肿块突起,或大或小,或单侧或双侧,可随吞咽上下移动。

11.瘰疬:颈侧、颌下有肿块如豆,推之可移,累累如串珠状。

12.颈瘘:颈部痈肿、瘰疬溃破后,永不收口,形成管道,又称鼠瘘。

13.痈:患部红肿高大,根盘紧束,灼热疼痛。

其特点是:未脓易消,已脓易溃,脓液稠黏,疮口易敛。

属阳证,多为湿热火毒蕴结,气血瘀滞而发。

14.患者漫肿无头,皮色不变或晦暗,局部麻木,疼痛不已。

特点,未脓难消,已脓难溃,浓汁稀薄,疮口难敛。

属阴证,多为气血亏虚,阴寒凝滞而发。

15.舌尖反映上焦心肺病变;舌中部多反映中焦脾胃病变;舌根部多反映下焦肾的病变;舌两侧多反映肝胆的病变。

中医医师考试中医诊断学重点总结集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-中医诊断学1、中医诊断疾病的三大原则:整体审察、诊法合参、病症结合。

2、恶寒重发热轻→风寒表证;发热轻而恶风→伤风表证;发热重恶寒轻→风热表证;新病恶寒→里实寒证;久病恶寒→里虚寒证;3、壮热是指高热(39℃以上)持续不退,不恶寒只恶热的症状,属里湿热证;潮热是按时发热,或按时热势加重,如潮汐之有定时症状;下午3-5时热势较高者,称为日甫潮热,常见于阳明腑实证;午间及夜间有低热者,成为午后或夜间潮热,多属于阴虚火旺所致。

4、引起微热的原因有:气虚、血虚、阴虚、气郁(郁热)、气阴两虚。

5、寒热往来无定时多见于少阳病,为半表半里证;有定时者多见于疟疾。

6、自汗→多见于气虚和阳虚;盗汗→多见于阴虚证;绝汗→常见于亡阴亡阳的表现;战汗→是疾病发展的转折点。

7、头痛的位置:阳明头痛(前额连眉棱骨);太阳头痛(后台连项);少阳头痛(头两侧);厥阴头痛(头顶痛);少阴头痛(头痛连齿)。

8、渴喜热饮而量不多,或水入即吐,多为痰饮内停所致;口干,但欲漱水不欲咽,兼面色黧黑,或肌肤甲错者,为有淤血的表现。

9、消谷善饥,兼多饮多食,形体消瘦着,多为消渴病;消谷善饥,兼大便溏泻者,属胃强脾弱;饥不欲食→多属于胃阴虚。

10、五色主病:赤色:主热证,亦可见戴阳证;白色:主虚证、寒证、失血证;黄色:主脾虚、湿证;青色:主寒证、疼痛、气滞、血瘀、惊风;黑色:主肾虚、寒证、水饮、血瘀、剧痛。

11、五轮学说:瞳仁属于肾,称为水轮;黑睛属于肝,称为风轮;白睛属于肺,称为气轮;眼睑属于脾,称为肉轮。

12、正常舌象:淡红色、薄白苔13、舌色:淡白色主气血两虚、阳虚;红舌主实热、阴虚;绛舌主里热亢盛、阴虚火旺;紫舌主血行不畅。

舌形:老嫩舌(老舌多见实证、嫩舌多见虚证)、胖瘦舌(胖大舌多主水湿内停、痰湿热毒上乏;瘦薄舌多主气血两虚、阴虚火旺)、点刺舌(主脏腑热极或血分热甚)、裂纹舌(多属于热甚伤津)、齿痕舌(主脾虚、水湿内停证)。

《中医诊断学》考点精华总结

【中医诊断学】

一、中医诊断学的基本概念

1、诊断:即诊断学概念,是指通过收集病人的诊断资料,运用中医学理论、技术诊断其疾病的过程。

2、诊断原则:即中医诊断学的主要原则,是指以辨证论治为核心,着重掌握时空环境及脏腑功能失调的变化,运用综合的技术收集、分析和诊断疾病的一个系统。

二、中医诊断的具体内容

1、言语诊断:是指从言谈的方式上收集患者就医的原因,全面体会患者的身心状况,收集信息。

2、头部诊断:是指从患者头部体表状态,观察其病史和症状变化情况,收集信息,可以反映脏腑功能失调。

3、脉象诊断:是指从患者每天的脉象变化情况出发,收集患者脉象变化,判断患者状态,判断患者脏腑功能失调的程度。

4、体征诊断:是指从患者的身体表型出发,观察患者身体的大型状态,收集患者脏腑功能失调的信息,判断患者的病情。

三、中医诊断的基本要求

1、综合性:即辨证论治的思想,是指综合多种诊断资料,运用综合诊断手段,在诊断中表现出来的思维程序。

《中医诊断学》复习重点绪论第一节中医诊断学发展简史 1、公元前五世纪扁鹊“切脉、望色、听声、写形” 2、公元前三世纪《黄帝内经》从理论上奠定了中医诊断学的基础 3、西汉淳如意创“诊籍” 4、东汉张仲景《伤寒论》创六经辨证,概念清楚,层次分明 5、东汉华佗《中藏经》论症、论脉、论脏腑寒热虚实,甚为精当中医诊断学发展简史 6、西晋王叔和《脉经》为我国最早的脉学专著7、隋巢元方《诸病源候论》,是我国第一部病源诊断的专著 8、元朝敖氏《点点金》《金镜录》为论舌的第一部专著 9、明朝张景岳《景岳全书》 10、明朝李时珍《濒湖脉学》第二节中医诊断学的范围与原则一、审察内外二、辨证求因三、四诊合参四诊并重,不可偏废三、参加临床实践:“熟读王叔和,不如临证多” 第二章四诊第一节全身望诊一、望神(一)望神的含意:神是人体生命活动的总称广义──指整个人体生命活动的外在表现:生命狭义──人体的精神活动:精神(三)望神的要点目光(重点)、神情、气色体态、言谈举止、应答反应得神的临床表现及临床意义得神:有神、精充气足神旺面色:面色润泽两目:活动灵敏、精彩内含、炯炯有神言语呼吸:言语正常、呼吸气息平顺形态:形体壮实、肌肉不削、形体活动正常精神:精神充沛、神清、对外界反应合理饮食:正常或稍减临床:正气未伤,脏腑功能未衰,病轻预后好失神:无神、精损气亏神衰面色:晦暗暴露两目:活动迟钝、目无精采言语呼吸:言语失常、呼吸气息低弱形态:形体瘦弱、大肉已脱、强迫体位、反应迟钝、烦躁不安、循衣摸床、摄空理线精神:神志不清,精神萎靡不振,对外界反应失常临床意义:正气已伤,脏腑功能衰败(虚)假神:垂危病人出现精神暂时好转的假象,临终前预兆(回光反照,残灯复明)面色:突然颧红如妆两目:目光突然转亮、浮光外露言语呼吸:突然言语不休、声音转亮精神:突然精神转佳、意识似清饮食:突然思食、索食临床意义:脏腑精气耗竭,阴阳即将离决阴不敛阳,虚阳外越二、望面色望色,又称色诊,是医生通过观察病人全身皮肤色泽变化来诊察病情的方法。

中医诊断学背诵知识点总结一、中医诊断学的基本知识点1.四诊法:四诊法是指望、闻、问、切四种诊断方法。

望是指辨别病人面色、舌脉、气色等;闻是指辩别病人呼吸声、咳嗽声等;问是指询问病人疾病的病因、起病等症状;切是指按摩病人经络是否通畅、按摩经脉等。

2.望诊:望诊是中医诊断学中的重要诊断方法,主要是通过观察病人面色、舌脉、气色等来判断疾病的症状。

3.闻诊:闻诊是指通过听病人呼吸声、咳嗽声等来判断疾病的症状。

4.问诊:问诊是指通过询问病人疾病的病因、起病等症状来判断疾病的症状。

5.切诊:切诊是指通过按摩病人经络是否通畅、按摩经脉等来判断疾病的症状。

6.望闻问切的综合诊断:望闻问切是中医诊断学中的综合诊断方法,通过综合运用望、闻、问、切四种诊断方法来判断疾病的病位、病性、病因等。

7.疾病分类:中医诊断分类主要分为六经疾病、外感病证、内伤病证、杂病证、虚实证、表里证等。

8.六经疾病:六经疾病是指根据中医六经学说,将疾病分为风、寒、暑、湿、燥、火六个方面。

9.外感病证:外感病证是指外界邪气入侵体内所致的疾病,主要是风、寒、暑、湿等病证。

10.内伤病证:内伤病证是指由于内在因素如情志、饮食等所致的疾病,主要是气滞、气逆、气陷、气短、气郁等病证。

11.杂病证:杂病证是指由内外因素所致的杂病,病机复杂,临床表现复杂多变。

12.虚实证:虚实证是指疾病的病位、病性、病因等,根据病证的虚实程度划分为虚证和实证。

13.表里证:表里证是指疾病的病位,根据表证和里证的不同划分为表证和里证。

14.病位、病性、病因:中医诊断学中的三大诊断要素,是判断疾病的关键。

病位是指患病的部位;病性是指患者的病情;病因是指引起疾病的原因。

15.病位、病性、病因的判断:判断疾病的病位、病性、病因主要依靠望、闻、问、切等诊断方法,通过观察病人的表现来判断疾病的性质、病位等。

二、中医诊断学的要点1.望诊要点:望诊要点主要包括面色、舌脉、气色等。

面色主要是观察病人的面色是否苍白、发绀等;舌脉主要是观察病人舌头的舌质、舌苔、舌体等;气色主要是观察病人的气息是否和缓等。

中医诊断学重点知识背诵

1. 中医诊断学基本理论:包括辨证施治的原则、四诊合参、望闻问切四个方面的内容。

2. 中医辨证施治原则:包括辨证的基本方法、辨证的程序与要求等。

3. 四诊合参:包括望、闻、问、切四个诊断方法,通过观察病人外部表现、听闻其言、询问其病情、切诊其脉象等,全面了解病情,为正确诊断和治疗提供依据。

4. 病机辨证:指根据中医病机学理论,辨析病机,即病因、病位、病理的综合作用,从而进行辨证施治。

5. 望诊:通过观察病人的面色、舌象、目、唇、舌质等外部表现,来了解病情,判断其虚实、寒热、湿燥、血瘀等病机特点。

6. 闻诊:通过听取病人的声音、呼吸、警觉程度等表现,来了解病情,判断其呼吸音、呼吸节律、声音的状况等。

7. 问诊:通过询问病人的主诉、伴随症状、发病过程等,了解病情,判断其病机特点。

8. 切诊:通过触摸病人的脉搏,了解病情,判断其脉象的阴阳、浮沉、代谢等特点,从而得出是否有病以及病机。

9. 辨证施治:根据病情辨证,选择适当的治疗方法,包括针灸、草药、按摩、刮痧、拔罐等,以恢复人体内外平衡,促进健康。

以上是中医诊断学的重点知识背诵,建议学习者结合教材和相关参考书籍深入学习,加强理论联系实际的能力。

《中医诊断学》复习提纲绪论1.中医诊断学的基本原则:审查内外、辩证求因、四诊合参2.中医诊断学的基本原理、内容:司外揣内、见微知著、知常达变的概念3.中医诊断学的发展简史:第一部舌诊专著《敖氏伤寒金镜录》、第一部脉诊专著《脉经》第二章四诊第一节望诊1.望神的主要内容:目光(重点)、神志、面色、形态等2.得神的临床表现及意义得神:有神、精充气足神旺面色:面色润泽两目:活动灵敏、精彩内含、炯炯有神言语呼吸:言语正常、呼吸气息平顺形态:形体壮实、肌肉不削、形体活动正常精神:精神充沛、神清、对外界反应合理饮食:正常或稍减临床:正气未伤,脏腑功能未衰,病轻预后好3.失神的临床表现及意义失神:无神、精损气亏神衰面色:晦暗暴露两目:活动迟钝、目无精采言语呼吸:言语失常、呼吸气息低弱形态:形体瘦弱、大肉已脱、强迫体位、反应迟钝、烦躁不安、循衣摸床、摄空理线精神:神志不清,精神萎靡不振,对外界反应失常临床意义:正气已伤,脏腑功能衰败(虚)4.假神的概念、临床表现及意义假神:垂危病人出现精神暂时好转的假象,临终前预兆(回光反照,残灯复明)面色:突然颧红如妆两目:目光突然转亮、浮光外露言语呼吸:突然言语不休、声音转亮精神:突然精神转佳、意识似清饮食:突然思食、索食临床意义:脏腑精气耗竭,阴阳即将离决阴不敛阳,虚阳外越5.常色的概念和特点常色:正常生理状态时面部的色泽:红黄隐隐,明润含蓄──有胃气,有神气6.病色的概念、特点及五色的主病病色:人体在疾病状态时的面部色泽善色-五色光明润泽,虽病脏腑精气未衰,胃气尚荣于面,“气至”,预后良好青如翠羽、赤如鸡冠、黄如蟹腹、白如豕膏、黑如乌羽恶色-枯槁、晦暗、暴露,气血匮乏,脏腑精神衰败,不能上荣于面,“气不至”,预后较差青如草兹、赤如pei血、黄如枳实、白如枯骨、黑如炲五色主病①青色主寒证、痛证、瘀血、惊风②赤色主热证,戴阳证③黄色主虚证、湿证④白色主虚证、寒证、脱血、夺气⑤黑色主肾虚、寒证、痛证、水饮、瘀血7.五官与脏腑病机的主要关系望目五轮学说:心──内外眦的血络──血轮肝──黑睛──风轮肺──白睛──气轮脾──眼胞──肉轮肾──瞳仁──水轮8.瘿瘤、瘰疬的概念及临床意义瘿瘤──颈前颌下结喉之处,有肿物如瘤,逐渐长大,可随吞咽移动。

中医诊断学学习精要绪论【学习要点】1、中医“诊断”、“诊法”、“诊病”、“辨证”、“病案”、“证”、“病”、“症”等概念。

2、中医诊断的基本原理:司外揣内、见微知著、以常衡变的含义及应用。

3、中医诊断的基本原则:整体审察、诊法合参、病证结合的含义及应用。

4、中医诊断学的主要内容。

包括诊法、诊病、辨证、病案。

5、中医诊断学的发展简史。

明确中医诊断学发展各个时期具有代表性医家的论著及对中医诊断学的重要贡献。

【复习思考题】1、何谓诊断?何谓中医诊断学?2、简述病、证、症三者的含义以及关系。

3、简述症状、体征和证候的含义以及关系。

4、简述中医诊断三大原理和三大原则的内容。

5、我国第一部脉学专著、舌诊专著各是哪几部?作者是谁?第一章问诊【学习要点】一、问寒热1、明确寒热产生的类型有四类:恶寒发热、但寒不热、但热不寒、寒热往来。

2、恶寒发热的临床意义。

3、但寒不热的临床意义。

4、但热不寒(壮热、潮热、微热)的临床意义;潮热三种类型(阳明潮热、湿温潮热、阴虚潮热)的特点及临床意义;阴虚发热的机理。

5、寒热往来的临床意义。

二、问汗1、特殊汗出(自汗、盗汗、绝汗、战汗)的临床表现及意义;盗汗与自汗机理及临床意义的辨别。

2、局部汗出(头汗、半身汗、手足心汗)的临床表现及意义。

三、问疼痛1、疼痛的性质及临床意义。

2、头痛、胸痛、胁痛、胃脘痛、腹痛、腰痛的要点及临床意义。

四、问头身胸腹头晕、胸闷、心悸的要点及临床意义。

五、问耳目耳鸣、耳聋、目眩、目昏、雀目的概念及临床意义。

六、问睡眠失眠、嗜睡的概念及临床意义七、问饮食与口味1、口渴与饮水:口渴多饮、渴不多饮的概念及临床意义;渴不多饮的形成机理及临床意义。

2、食饮与食量:食欲减退、厌食、消谷善饥、饥不欲食的概念及临床意义。

八、问二便1、大便异常(便次、便质、排便感)的概念及临床意义。

2、小便异常(尿次、尿量、排尿感)的概念及临床意义。

九、问经带1、经期、经量异常的临床临床意义。

2、带下异常(白带、黄带)的临床意义。

【复习思考题】1、“有一分恶寒便有一分表证”的说法是否正确?为什么?2、何谓潮热?潮热有那几种类型?各有何特点?3、如何以恶寒发热的轻重来辨别表证的性质?4、何谓寒热往来?有何临床意义?5、何谓壮热?何谓恶寒、畏寒、恶寒发热?各见于何病证?6、何谓盗汗、自汗?各有何临床意义?7、如何从头痛部位辨六经?第二章望诊【学习要点】第一节全身望诊一、望神1、得神、失神、假神、少神的含义、常见表现及临床意义;精亏神衰之失神与邪盛神乱之失神的鉴别;假神与疾病好转的辨识。

2、神乱的常见临床表现及意义。

二、望色1、常色(主色、客色)、病色(善色、恶色)的含义、特征及临床意义;常色与病色的区别;善色、恶色的辨别;理解泽与色的关系,以及两者在判断病情轻重和预后中的价值。

2、五色所主病证的内容及机理;理解小儿指纹红色主寒证与面红主热证的不同。

三、望形体望形体强弱胖瘦的临床意义。

四、望姿态望动静姿态、异常动作的临床意义。

第二节局部望诊一、望头面1、望头形、囟门(囟填、囟陷、解颅)、头发的主要内容及临床意义。

2、面肿及口眼歪斜的临床意义。

二、望五官1、目部的脏腑相关部位,望目形、目态的主要内容及临床意义。

2、望口、唇、齿、龈、咽喉的主要内容及临床意义。

三、望躯体1、望瘿瘤、瘰疬、项强、项软的临床意义。

2、望扁平胸、桶状胸、鸡胸的临床意义。

3、臌胀的临床意义。

四、望四肢1、四肢萎缩、肢体肿胀、膝部肿大、下肢畸形的临床意义。

2、四肢抽搐、手足拘急、手足颤动、手足蠕动、循衣摸床、撮空理线的临床意义。

五、望皮肤望斑疹、水疱、疮疡的内容及临床意义。

第三节望排出物1、望痰、涕的临床意义。

2、望呕吐物的临床意义。

第四节望小儿指纹1、望小儿指纹的方法。

2、小儿指纹病理变化的临床意义。

【复习思考题】1、得神、失神、假神各有哪些表现?临床意义如何?2、假神与重病好转如何鉴别?3、何谓常色、病色?其特征、分类及临床意义如何?4、白色、黄色、赤色的主病如何?5、何谓囟填、囟陷、解颅?6、简述目部分候五脏的理论。

7、如何鉴别斑、疹?8、望痰对于临床诊断有何意义?9、如何观察小儿指纹?其具体临床意义是什么?第三章舌诊【学习要点】第一节舌诊概说1、舌面脏腑分候。

2、舌诊的注意事项。

3、正常舌象的特征及生理变异。

第二节望舌质1、舌色变化(淡红、淡白、红、绛、紫)的特征及临床意义。

2、舌形变化(老嫩、胖瘦、点刺、裂纹、齿痕)的特征及临床意义。

3、舌态变化(强硬、痿软、歪斜、颤动、吐弄)的特征及临床意义。

第三节望舌苔1、舌苔的形成机理。

2、苔质变化(厚薄、润燥、腻腐、剥落、真假)的特征及临床意义;对润苔主热证、燥苔主湿证的理解;腻苔与腐苔的鉴别。

3、苔色变化(白、黄、灰黑)的特征及临床意义。

4、舌质和舌苔的综合诊察。

5、舌象的分析要点;舌诊的临床意义。

【复习思考题】1、简述舌诊的原理。

2、诊舌包括哪些方面?3、正常舌象的特征如何?4、简述病变舌色、舌形的舌象特征与主病。

5、简述病变苔色的舌象特征与主病。

6、何谓腻苔、腐苔?各主何病证?7、灰黑苔可见于寒证及热证中?如何区别?8、如何诊察舌的神气和胃气?第四章闻诊【学习要点】第一节听声音1、音哑与失音(“金实不鸣”与”金破不鸣”)的特征及临床意义。

2、谵语、郑声、独语、错语的特征及临床意义;谵语和郑声的鉴别。

3、喘、哮的特征及临床意义;喘与哮的鉴别。

4、短气、少气的特征及临床意义。

5、各种咳嗽的特征及临床意义;白日咳、白喉的特征及临床意义。

6、呕吐、呃逆、嗳气、太息的特征及临床意义。

第二节嗅气味1、口气异常(酸臭、臭秽、腐臭)的临床意义。

2、病室气味(尿臊气、烂苹果气味)的临床意义【复习思考题】1、“金实不鸣”与“金破不鸣”的闻诊特点及其临床意义有何不同?2、谵语与郑声的闻诊特点及其临床意义有何不同?3、试述喘与哮的特征及鉴别。

4、如何通过咳声和痰的量、色、质变化鉴别咳嗽的寒热虚实?第五章脉诊【学习要点】第一节脉诊概述1、脉诊的概念、原理、临床运用及意义。

2、脉诊的部位(三部九候诊法、人迎寸口诊法、三部诊法、寸口诊法)的概念。

3、寸口诊法的原理及脏腑分候。

第二节正常脉象1、正常脉象的概念及脉象特征(脉有胃、神、根的特征及临床意义)。

2、正常脉象的生理变异:个体因素影响(斜飞脉、反关脉的含义)、外部因素(四季平脉的特征)。

第三节病理脉象1、常见病脉:浮、沉、迟、数、虚、实、洪、大、细、濡、弱、微、缓、滑、涩、弦、紧、结、促、代、长、短、芤、革、牢、伏、散、动、疾等脉的脉象特征、临床意义。

2、相关脉象鉴别(1)细脉、濡脉、弱脉、微脉的鉴别。

(2)弦脉与紧脉的鉴别。

(3)结脉、代脉、促脉的鉴别。

(4)迟脉、缓脉的鉴别。

(5)芤脉、革脉的鉴别。

(6)沉脉、伏脉、牢脉的鉴别。

3、相兼脉的概念与主病规律。

4、小儿正常脉象特点(一指定三关),常见小儿病脉(浮、沉、迟、数、强、弱、缓、紧)的临床意义。

第四节脉诊的临床运用及意义1、舍脉从症、舍症从脉的概念及临床应用。

2、脉诊的意义。

【复习思考题】1、何谓脉象、脉诊?2、简述寸口诊脉的原理、方法及脏腑分候。

3、怎样理解“诊法常以平旦”的意义?4、脉象要素包括哪些?5、何谓正常脉象?简述正常脉象的特点。

6、简述脉有胃、有神、有根的表现特点及意义。

7、“四季平脉”各有何脉象特点?8、简述浮、沉、迟、数脉的脉象特征及临床意义。

9、简述虚、实、洪、细的脉象特征及临床意义。

10、简述滑、涩、弦、濡脉脉象特征及临床意义。

11、怎样鉴别结、代、促脉三脉的脉象特征?12、何谓相兼脉?真脏脉?相兼脉的主病如何?13、何谓舍脉从症、舍症从脉?14、小儿诊脉的特点是什么?第六章按诊【学习要点】第一节按诊的方法及意义1、按诊(触、摸、按、扣)的操作要领及意义。

第二节按诊的内容2、按胸部虚里的部位、生理特点、异常特征及临床意义。

3、按腹部辨疼痛、痞满、积聚的临床意义。

4、按肌肤(诊寒热、润燥、疼痛、肿胀、疮疡)的异常特征及临床意义。

【复习思考题】1、何谓按诊?按诊时病人和医生常用的体位各有哪些?2、按诊的手法有哪些?各有何应用特点及意义?3、何谓虚里?按虚里有何临床意义?4、按胁部常见哪些异常表现?各有何临床意义?5、腹部胀满如何通过按诊辨别虚实?6、气鼓和水鼓、癥积和瘕聚的按诊特点及临床意义有哪些?第七章八纲辨证【学习要点】概述一、八纲、八纲辨证的概念。

第一节八纲基本证候一、表里辨证1、表里的含义及表里辨证的意义。

2、表证的概念、临床表现、证候特点、证候分析。

3、里证的概念、临床表现、证候特点;明确里证的形成原因。

4、表证与里证的鉴别要点。

二、寒热辨证1、寒热的含义及寒热辨证的意义。

2、寒证、热证的概念、临床表现、证候特点、证候分析。

3、寒证与热证的鉴别要点。

三、虚实辨证1、虚实的含义及虚实辨证的意义。

2、实证、虚证的概念、临床表现、证候特点、证候分析。

3、实证与虚证的鉴别要点。

四、阴阳辨证1、阴阳的含义及阴阳辨证的意义。

2、阴证、阳证的概念、临床表现、证候特点、证候分析。

3、阴证与阳证的鉴别要点。

第二节八纲证候间的关系一、证候相兼证候相兼的概念、常见类型、辨别要点。

二、证候错杂证候错杂的概念、常见类型、辨别要点及临床意义。

三、证候真假1、证候真假的概念、常见类型及临床意义。

2、真热假寒证、真寒假热证的概念、临床表现及病机。

3、寒热真假的鉴别要点。

4、真实假虚证、真虚假实证的概念、临床表现及病机。

5、虚实真假的鉴别要点。

四、证候转化1、证候转化的概念、常见类型、转化条件及临床意义。

2、由表入里、由里出表的概念、转化条件及临床意义。

3、明确由里出表的特殊涵义。

4、寒证化热、热证化寒、实证转虚、虚证转实的概念、转化条件及临床意义。

【复习思考题】1、何谓八纲辨证?有何意义?2、何谓表证、里证?其病因及鉴别要点是什么?3、试述寒证与热证的鉴别要点。

4、何谓实证、虚证?各自形成的原因有哪些?5、何谓真寒假热证、真热假寒证?其病机、临床表现如何?如何鉴别?6、简述虚实真假的辨别要点。

7、如何理解里邪出表。

第八章病性辨证【学习要点】概述1、病性的含义及其与病机、病因的关系。

2、病性辨证的概念及基本内容。

第一节辨六淫证候1、辨六淫证候的概念。

2、风淫证、寒淫证、暑淫证、湿淫证、燥淫证、火热证的概念、临床表现、证候分析及辨证依据。

了解各基本证之间的兼并、因果关系;各证与脏腑的关系。

3、相关证鉴别(1)风淫证与内风证的证候鉴别。

(2)伤寒证与中寒证的证候鉴别。

(3)外湿与内湿的证候鉴别。

(4)燥淫证与内燥证的证候鉴别。

(5)火热证与阴虚证的证候鉴别。

第二节辨阴阳虚损证候1、辨阴阳虚损证候的概念。

2、阳虚证、阴虚证、亡阳证、亡阴证的概念、临床表现、证候分析及辨证依据。