高三文言文阅读训练

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:4

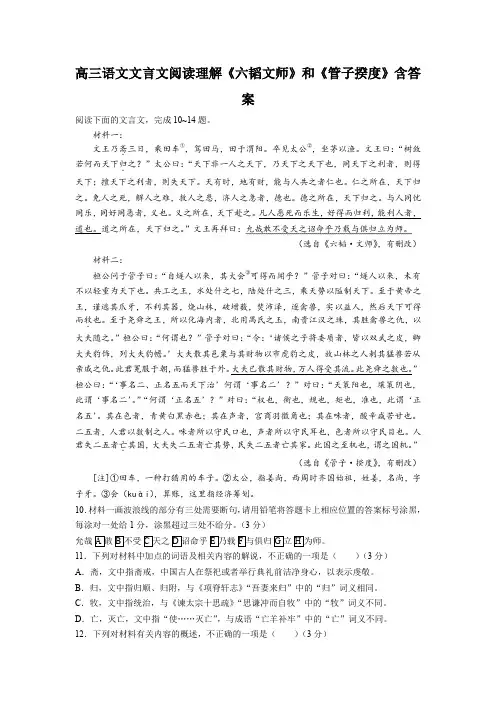

高三语文文言文阅读理解《六韬文师》和《管子揆度》含答案阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:文王乃斋.三日,乘田车①,驾田马,田于渭阳。

卒见太公②,坐茅以渔。

文王曰:“树敛若何而天下归.之?”太公曰:“天下非一人之天下,乃天下之天下也,同天下之利者,则得天下;擅天下之利者,则失天下。

天有时,地有财,能与人共之者仁也。

仁之所在,天下归之。

免人之死,解人之难,救人之患,济人之急者,德也。

德之所在,天下归之。

与人同忧同乐,同好同恶者,义也。

义之所在,天下赴之。

凡人恶死而乐生,好得而归利,能利人者,道也。

道之所在,天下归之。

”文王再拜曰:允哉敢不受天之诏命乎乃载与俱归立为师。

(选自《六韬·文师》,有删改)材料二:桓公问于管子曰:“自燧人以来,其大会③可得而闻乎?”管子对曰:“燧人以来,未有不以轻重为天下也。

共工之王,水处什之七,陆处什之三,乘天势以隘制天下。

至于黄帝之王,谨逃其爪牙,不利其器,烧山林,破增薮,焚沛泽,逐禽兽,实以益人,然后天下可得而牧.也。

至于尧舜之王,所以化海内者,北用禺氏之玉,南贵江汉之珠,其胜禽兽之仇,以大夫随之。

”桓公曰:“何谓也?”管子对曰:“令:‘诸侯之子将委质者,皆以双武之皮,卿大夫豹饰,列大夫豹幨。

’大夫散其邑粟与其财物以市虎豹之皮,故山林之人刺其猛兽若从亲戚之仇。

此君冕服于朝,而猛兽胜于外。

大夫已散其财物,万人得受其流。

此尧舜之数也。

”桓公曰:“‘事名二、正名五而天下治’何谓‘事名二’?”对曰:“天策阳也,壤策阴也,此谓‘事名二’。

”“何谓‘正名五’?”对曰:“权也,衡也,规也,矩也,准也,此谓‘正名五’。

其在色者,青黄白黑赤也;其在声者,宫商羽徵角也;其在味者,酸辛咸苦甘也。

二五者,人君以数制之人。

味者所以守民口也,声者所以守民耳也,色者所以守民目也。

人君失二五者亡.其国,大夫失二五者亡其势,民失二五者亡其家。

此国之至机也,谓之国机。

”(选自《管子·揆度》,有删改)[注]①田车,一种打猎用的车子。

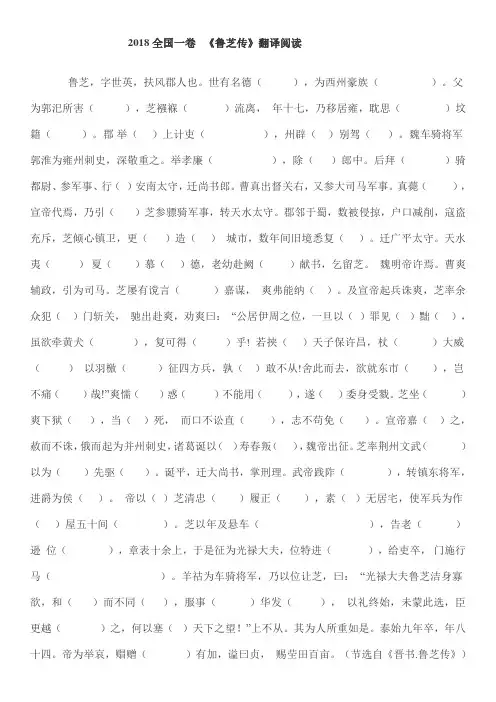

2018全国一卷《鲁芝传》翻译阅读鲁芝,字世英,扶风郡人也。

世有名德(),为西州豪族()。

父为郭汜所害(),芝襁褓()流离,年十七,乃移居雍,耽思()坟籍()。

郡举()上计吏(),州辟()别驾()。

魏车骑将军郭淮为雍州刺史,深敬重之。

举孝廉(),除()郎中。

后拜()骑都尉、参军事、行()安南太守,迁尚书郎。

曹真出督关右,又参大司马军事。

真薨(),宣帝代焉,乃引()芝参骠骑军事,转天水太守。

郡邻于蜀,数被侵掠,户口减削,寇盗充斥,芝倾心镇卫,更()造()城市,数年间旧境悉复()。

迁广平太守。

天水夷()夏()慕()德,老幼赴阙()献书,乞留芝。

魏明帝许焉。

曹爽辅政,引为司马。

芝屡有谠言()嘉谋,爽弗能纳()。

及宣帝起兵诛爽,芝率余众犯()门斩关,驰出赴爽,劝爽曰:“公居伊周之位,一旦以()罪见()黜(),虽欲牵黄犬(),复可得()乎! 若挟()天子保许昌,杖()大威()以羽檄()征四方兵,孰()敢不从!舍此而去,欲就东市(),岂不痛()哉!”爽懦()惑()不能用(),遂()委身受戮。

芝坐()爽下狱(),当()死,而口不讼直(),志不苟免()。

宣帝嘉()之,赦而不诛,俄而起为并州刺史,诸葛诞以()寿春叛(),魏帝出征。

芝率荆州文武()以为()先驱()。

诞平,迁大尚书,掌刑理。

武帝践阼(),转镇东将军,进爵为侯()。

帝以()芝清忠()履正(),素()无居宅,使军兵为作()屋五十间()。

芝以年及悬车(),告老()逊位(),章表十余上,于是征为光禄大夫,位特进(),给吏卒,门施行马()。

羊祜为车骑将军,乃以位让芝,曰:“光禄大夫鲁芝洁身寡欲,和()而不同(),服事()华发(),以礼终始,未蒙此选,臣更越()之,何以塞()天下之望!”上不从。

其为人所重如是。

泰始九年卒,年八十四。

帝为举哀,赗赠()有加,谥曰贞,赐茔田百亩。

(节选自《晋书.鲁芝传》)1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)A.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽/下狱/当死/而口不讼直/志不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/B.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽下狱/当死/而口不讼直志/不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/C.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽下狱/当死/而口不讼直/志不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/D.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽/下狱/当死/而口不讼直志/不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.《三坟》《五典》传为我国古代典籍,后又以“坟籍”“坟典”为古代典籍通称。

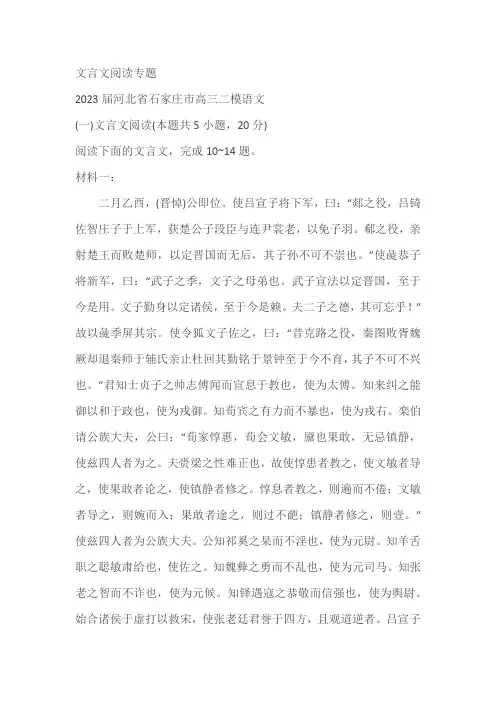

文言文阅读专题2023届河北省石家庄市高三二模语文(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:二月乙酉,(晋悼)公即位。

使吕宣子将下军,曰:“郯之役,吕锜佐智庄子于上军,获楚公子段臣与连尹裳老,以免子羽。

郗之役,亲射楚王而败楚师,以定晋国而无后,其子孙不可不崇也。

”使彘恭子将新军,曰:“武子之季,文子之母弟也。

武子宣法以定晋国,至于今是用。

文子勤身以定诸侯,至于今是赖。

夫二子之德,其可忘乎!”故以彘季屏其宗。

使令狐文子佐之,曰:“昔克路之役,秦图败胥魏厥却退秦师于辅氏亲止杜回其勤铭于景钟至于今不育,其子不可不兴也。

”君知士贞子之帅志傅闻而宣息于教也,使为太傅。

知来纠之能御以和于政也,使为戎御。

知荀宾之有力而不暴也,使为戎右。

栾伯请公族大夫,公曰:“荀家惇惠,荀会文敏,黡也果敢,无忌镇静,使兹四人者为之。

夫赍梁之性难正也,故使惇患者教之,使文敏者导之,使果敢者论之,使镇静者修之。

惇息者教之,则遍而不倦;文敏者导之,则婉而入;果敢者途之,则过不葩;镇静者修之,则壹。

”使兹四人者为公族大夫。

公知祁奚之杲而不淫也,使为元尉。

知羊舌职之聪敏肃给也,使佐之。

知魏彜之勇而不乱也,使为元司马。

知张老之智而不诈也,使为元候。

知铎遇寇之恭敬而信强也,使为舆尉。

始合诸侯于虚打以救宋,使张老廷君誉于四方,且观道逆者。

吕宣子卒,公以赵文子为文也,而能恤大事,使佐新军。

五年,请戎宋请服,使魏庄子盟之,于是乎始复霸。

(节选自《国语·晋语七》)材料二:魏绛(魏颖的侄子)事胥悼公。

悼公三年,会诸侯。

悼公弟杨干乱行,魏烽僇辱杨干。

馀公怒曰:“合诸侯以为荣,今辱吾弟!”将诛魏绛。

或说悼公,悼公止,卒任魏烽政,使和戎、狄。

戎、狄亲附。

悼公之十一年,曰:“自吾用魏绛,八年之中,九合诸侯,戎、狄和,子之力也。

”赐之乐,三让,然后受之。

(节选自《史记·魏世家》)高三语文第5页(共8页)10.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

2024届江苏省部分地区高三二模语文试题汇编:文言文阅读(学生版)江苏省南通市海安高级中学2024届高三下学期第二次模拟考试语文试题(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:送石处士序(节选)(唐)韩愈河阳军节度、御史大夫乌公,为节度之三月,求士于从事之贤者。

有荐石先生者。

公曰:“先生何如?”曰:“先生朴于衣食,劝仕不应。

与先生语道理,辨古今事当否,论人高下,事后当成败,若河决下流而东注;若烛照、数计而龟卜..也。

”大夫曰:“先生有以自老,无求于人,其肯为某来邪?”从事曰:“大夫文武忠孝,求士为国,不私于家。

方今寇聚于恒,师环其疆,农不耕收,财粟殚亡。

吾所处地,归输之涂.,治法征谋,宜有所出。

先生仁且勇,若以义请而强委重焉,其何说之辞?”于是撰书词具马币卜日以授使者求先生之庐而请焉。

先生与友别,酒三行,且起,有执爵而言者曰:“大夫真能以义取人,先生真能以道自任,决去就,为先生别。

”又酌而祝曰:“凡去就出处何常,惟义之归,遂为先生寿。

”又酌而祝曰:“使大夫恒无变其初,无务富其家而饥其师,无甘受佞人而外敬正士,无昧于谄言,惟先生是听,以能有成功,保天子之宠命。

”又祝曰:“使先生无图利于大夫而私便其身。

”先生起拜祝辞曰:“敢不敬蚤夜以求从祝规。

”于是东都之人士威知大夫与先生果能相与以有成也。

(有删改)材料二:送温处士赴河阳军序(唐)韩愈伯乐一过冀北之野,而马群遂空。

夫冀北马多天下。

伯乐虽善知马,安能空其郡邪?解之者曰:“吾所谓空,非无马也,无良马也。

伯乐知马,遇其良,辄取之,群无留良焉。

苟无良,虽谓无马,不为虚语矣。

”东都,固士大夫之冀北也。

恃才能深藏而不市..者,洛之北涯曰石牛,其南涯曰温生。

大夫乌公,以鉄钺镇河阳之三月,以石生为才,以礼为罗,罗而致之幕下。

未数月也,以温生为才,于是以石生为媒,以礼为罗,又罗而致之幕下。

东都虽信多才士,然取拔亦多,若政有所不通,奚所咨而处焉?士大夫之去位而巷处者,谁与嬉游?小子后生,于何考德而问业焉?缙绅之东西行过是都者,无所礼于其庐。

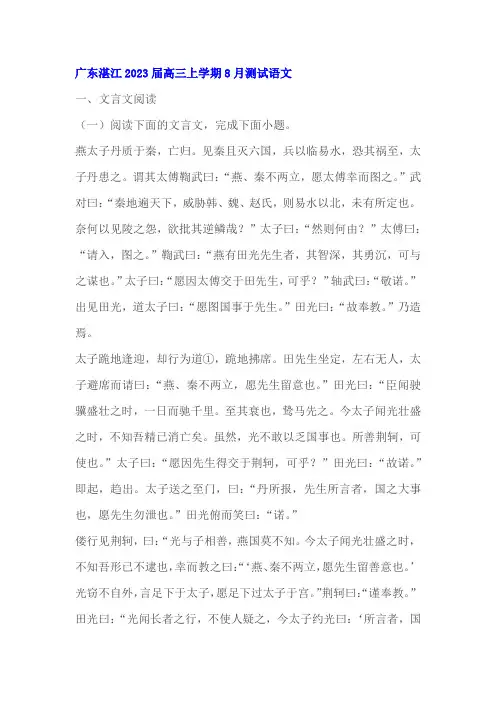

广东湛江2023届高三上学期8月测试语文一、文言文阅读(一)阅读下面的文言文,完成下面小题。

燕太子丹质于秦,亡归。

见秦且灭六国,兵以临易水,恐其祸至,太子丹患之。

谓其太傅鞫武曰:“燕、秦不两立,愿太傅幸而图之。

”武对曰:“秦地遍天下,威胁韩、魏、赵氏,则易水以北,未有所定也。

奈何以见陵之怨,欲批其逆鳞哉?”太子曰:“然则何由?”太傅曰:“请入,图之。

”鞫武曰:“燕有田光先生者,其智深,其勇沉,可与之谋也。

”太子曰:“愿因太傅交于田先生,可乎?”轴武曰:“敬诺。

”出见田光,道太子曰:“愿图国事于先生。

”田光曰:“故奉教。

”乃造焉。

太子跪地逢迎,却行为道①,跪地拂席。

田先生坐定,左右无人,太子避席而请曰:“燕、秦不两立,愿先生留意也。

”田光曰:“臣闻驶骥盛壮之时,一日而驰千里。

至其衰也,鸷马先之。

今太子闻光壮盛之时,不知吾精已消亡矣。

虽然,光不敢以乏国事也。

所善荆轲,可使也。

”太子曰:“愿因先生得交于荆轲,可乎?”田光曰:“故诺。

”即起,趋出。

太子送之至门,曰:“丹所报,先生所言者,国之大事也,愿先生勿泄也。

”田光俯而笑曰:“诺。

”偻行见荆轲,曰:“光与子相善,燕国莫不知。

今太子闻光壮盛之时,不知吾形已不逮也,幸而教之曰:“‘燕、秦不两立,愿先生留善意也。

’光窃不自外,言足下于太子,愿足下过太子于宫。

”荆轲曰:“谨奉教。

”田光曰:“光闻长者之行,不使人疑之,今太子约光曰:‘所言者,国之大事也.愿先生勿泄也。

’是太子疑光也。

夫为行使人疑之,非节烈侠士也。

”欲自杀以激荆轲曰愿足下急过太子言光已死明不言也遂自刭而死。

(节选自《战国策·燕策三》)【注】①道:导,引导。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A.欲自杀以激荆轲/曰/愿足下急过太子/言光已死/明不言也/遂自刭而死B.欲自杀/以激荆轲/曰/愿足下急过太子/言光已死/明不言也/遂自刭而死C.欲自杀以激荆轲/曰/愿足下急过太子言/光已死/明不言也/遂自刭而死D.欲自杀/以激荆轲/曰/愿足下急过太子言/光已死/明不言也/遂自刭而死2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.“太傅”,古代官职名,为辅弼国君之官,作为重臣参与朝政,掌管全国军政大权。

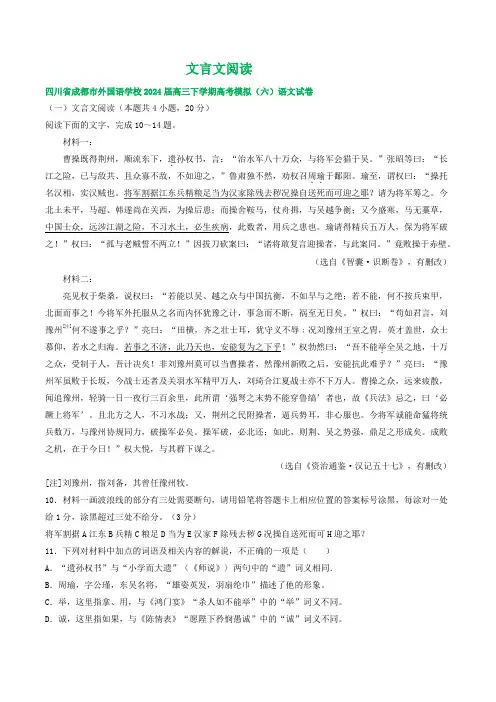

文言文阅读四川省成都市外国语学校2024届高三下学期高考模拟(六)语文试卷(一)文言文阅读(本题共4小题,20分)阅读下面的文字,完成10~14题。

材料一:曹操既得荆州,顺流东下,遗.孙权书,言:“治水军八十万众,与将军会猎于吴。

”张昭等曰:“长江之险,已与敌共、且众寡不敌,不如迎之,”鲁肃独不然,劝权召周瑜..于鄱阳。

瑜至,谓权曰:“操托名汉相,实汉贼也。

将军割据江东兵精粮足当为汉家除残去秽况操自送死而可迎之耶?请为将军筹之。

今北土未平,马超、韩遂尚在关西,为操后患;而操舍鞍马,仗舟揖,与吴越争衡;又今盛寒,马无藁草,中国士众,远涉江湖之险,不习水土,必生疾病,此数者,用兵之患也。

瑜请得精兵五万人,保为将军破之!”权曰:“孤与老贼誓不两立!”因拔刀砍案曰:“诸将敢复言迎操者,与此案同。

”竟败操于赤壁。

(选自《智囊·识断卷》,有删改)材料二:亮见权于柴桑,说权曰:“若能以吴、越之众与中国抗衡,不如早与之绝;若不能,何不按兵束甲,北面而事之!今将军外托服从之名而内怀犹豫之计,事急而不断,祸至无日矣。

”权曰:“苟如君言,刘豫州[注]何不遂事之乎?”亮曰:“田横,齐之壮士耳,犹守义不辱﹔况刘豫州王室之冑,英才盖世,众士慕仰,若水之归海。

若事之不济,此乃天也,安能复为之下乎!”权勃然曰:“吾不能举.全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣!非刘豫州莫可以当曹操者,然豫州新败之后,安能抗此难乎?”亮曰:“豫州军虽败于长坂,今战士还者及关羽水军精甲万人,刘琦合江夏战士亦不下万人。

曹操之众,远来疲散,闻追豫州,轻骑一日一夜行三百余里,此所谓‘强弩之末势不能穿鲁缟’者也,故《兵法》忌之,曰‘必蹶上将军’。

且北方之人,不习水战;又,荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。

今将军诚.能命猛将统兵数万,与豫州协规同力,破操军必矣。

操军破,必北还;如此,则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。

成败之机,在于今日!”权大悦,与其群下谋之。

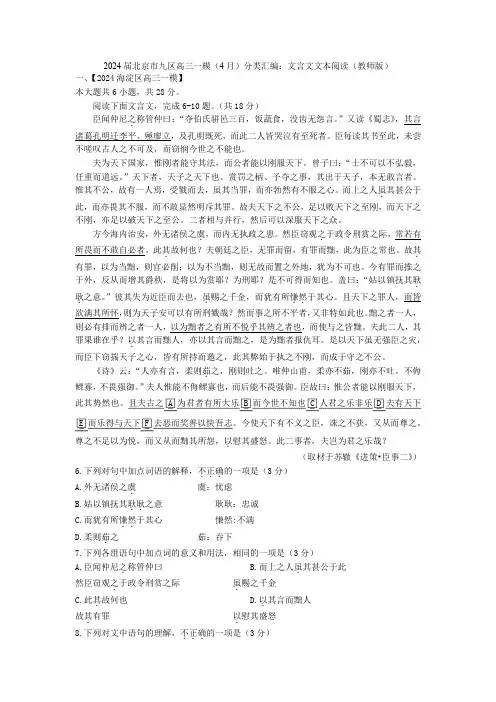

2024届北京市九区高三一模(4月)分类汇编:文言文文本阅读(教师版)一、【2024海淀区高三一模】本大题共6小题,共28分。

阅读下面文言文,完成6-10题。

(共18分)臣闻仲尼之.称管仲曰:“夺伯氏骈邑三百,饭蔬食,没齿无怨言。

”又读《蜀志》,其言诸葛孔明迁李平、殛廖立,及孔明既死,而此二人皆哭泣有至死者。

臣每读其书至此,未尝不嗟叹古人之不可及,而窃悯今世之不能也。

夫为天下国家,惟刚者能守其法,而公者能以刚服天下。

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。

”天下者,天子之天下也。

赏罚之柄、予夺之事,其出于天子,本无敢言者。

惟其不公,故有一人焉,受戮而去,虽其当罪,而亦勃然有不服之心。

而上之人虽.其甚公于此,而亦畏其不服,而不敢显然明斥其罪。

故夫天下之不公,足以败天下之至刚,而天下之不刚,亦足以破天下之至公。

二者相与并行,然后可以深服天下之众。

方今海内治安,外无诸侯之虞.,而内无执政之患。

然臣窃观之.于政令刑赏之际,常若有所畏而不敢自必者。

此其.故何也?夫朝廷之臣,无罪而留,有罪而黜,此为臣之常也。

故其.有罪,以为当黜,则官必削;以为不当黜,则无故而置之外地,犹为不可也。

今有罪而推之于外,反从而增其爵秩,是将以为赏耶?为刑耶?是不可得而知也。

盖曰:“姑以镇抚其耿.耿.之意。

”彼其失为近臣而去也,虽.赐之千金,而犹有所慊然..于其心。

且天下之罪人,而皆欲满其所怀,则为天子安可以有所刑戮哉?然而事之所不平者,又非特如此也。

黜之者一人,则必有排而辨之者一人,以为黜者之有所不悦乎其辨之者也,而使与之皆黜。

夫此二人,其罪果谁在乎?以.其言而黜人,亦以其言而黜之,是为黜者报仇耳。

是以天下虽无强臣之灾,而臣下窃揣天子之心,皆有所持而邀之,此其弊始于执之不刚,而成于守之不公。

《诗》云:“人亦有言,柔则茹.之,刚则吐之。

唯仲山甫,柔亦不茹,刚亦不吐。

不侮鳏寡,不畏强御。

”夫人惟能不侮鳏寡也,而后能不畏强御。

臣故曰:惟公者能以刚服天下,此其势然也。

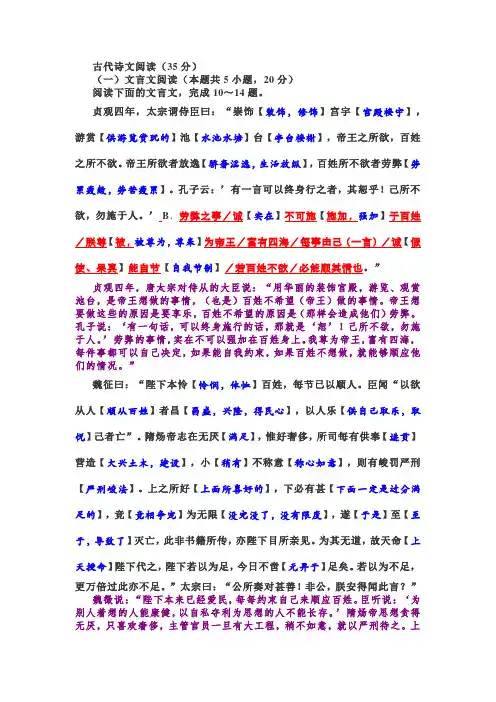

古代诗文阅读(35分)(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成10~14题。

贞观四年,太宗谓侍臣曰:“崇饰【装饰,修饰】宫宇【宫殿楼宇】,游赏【供游览赏玩的】池【水池水塘】台【亭台楼榭】,帝王之所欲,百姓之所不欲。

帝王所欲者放逸【骄奢淫逸,生活放纵】,百姓所不欲者劳弊【劳累疲敝,劳苦疲累】。

孔子云:’有一言可以终身行之者,其恕乎!己所不欲,勿施于人。

’B.劳弊之事/诚【实在】不可施【施加,强加】于百姓/朕尊【被,被尊为,尊奉】为帝王/富有四海/每事由己(一言)/诚【假使、果真】能自节【自我节制】/若百姓不欲/必能顺其情也。

”贞观四年,唐太宗对侍从的大臣说:“用华丽的装饰宫殿,游览、观赏池台,是帝王想做的事情,(也是)百姓不希望(帝王)做的事情。

帝王想要做这些的原因是要享乐,百姓不希望的原因是(那样会造成他们)劳弊。

孔子说:‘有一句话,可以终身施行的话,那就是‘恕’!己所不欲,勿施于人。

’劳弊的事情,实在不可以强加在百姓身上。

我尊为帝王,富有四海,每件事都可以自己决定,如果能自我约束,如果百姓不想做,就能够顺应他们的情况。

”魏征曰:“陛下本怜【怜悯,体恤】百姓,每节已以顺人。

臣闻“以欲从人【顺从百姓】者昌【昌盛,兴隆,得民心】,以人乐【供自己取乐,取悦】己者亡”。

隋炀帝志在无厌【满足】,惟好奢侈,所司每有供奉【进贡】营造【大兴土木,建设】,小【稍有】不称意【称心如意】,则有峻罚严刑【严刑峻法】。

上之所好【上面所喜好的】,下必有甚【下面一定是过分满足的】,竞【竞相争宠】为无限【没完没了,没有限度】,遂【于是】至【至于,导致了】灭亡,此非书籍所传,亦陛下目所亲见。

为其无道,故天命【上天授命】陛下代之,陛下若以为足,今日不啻【无异于】足矣。

若以为不足,更万倍过此亦不足。

”太宗曰:“公所奏对甚善!非公,朕安得闻此言?”魏徵说:“陛下本来已经爱民,每每约束自己来顺应百姓。

臣听说:‘为别人着想的人能康健,以自私夺利为思想的人不能长存。

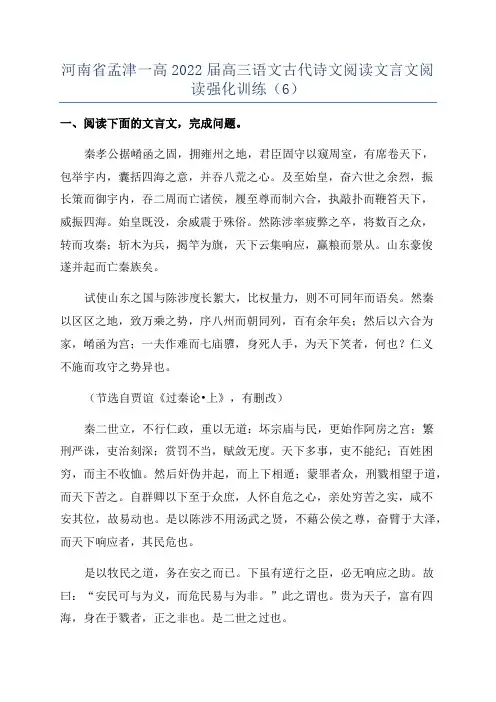

河南省孟津一高2022届高三语文古代诗文阅读文言文阅读强化训练(6)一、阅读下面的文言文,完成问题。

秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

始皇既没,余威震于殊俗。

然陈涉率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。

山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

试使山东之国与陈涉度长絮大,比权量力,则不可同年而语矣。

然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

(节选自贾谊《过秦论•上》,有删改)秦二世立,不行仁政,重以无道:坏宗庙与民,更始作阿房之宫;繁刑严诛,吏治刻深;赏罚不当,赋敛无度。

天下多事,吏不能纪;百姓困穷,而主不收恤。

然后奸伪并起,而上下相遁;蒙罪者众,刑戮相望于道,而天下苦之。

自群卿以下至于众庶,人怀自危之心,亲处穷苦之实,咸不安其位,故易动也。

是以陈涉不用汤武之贤,不藉公侯之尊,奋臂于大泽,而天下响应者,其民危也。

是以牧民之道,务在安之而已。

下虽有逆行之臣,必无响应之助。

故曰:“安民可与为义,而危民易与为非。

”此之谓也。

贵为天子,富有四海,身在于戮者,正之非也。

是二世之过也。

(节选自贾谊《过秦论•中》)子婴孤立无亲,危弱无辅。

三主之惑,终身不悟,亡不亦宜乎?当此时也非无深谋远虑知化之士也然所以不敢尽忠拂过者秦俗多忌讳之禁也忠言未卒于口而身糜没矣故使天下之士倾耳而听,重足而立,拑口而不言。

是以三主失道,而忠臣不谏,智士不谋也。

天下已乱,奸不上闻,岂不哀哉!故秦之盛也,繁法严刑而天下震;及其衰也,百姓怨而海内叛矣。

故周五序得其道,千余载不绝;秦本末并失,故不能长。

鄙谚曰:“前事之不忘,后事之师也。

”是以君子为国,观之上古,验之当世,参之人事,察盛衰之理,审权势之宜,去就有序,变化因时,故旷日长久而社稷安矣。

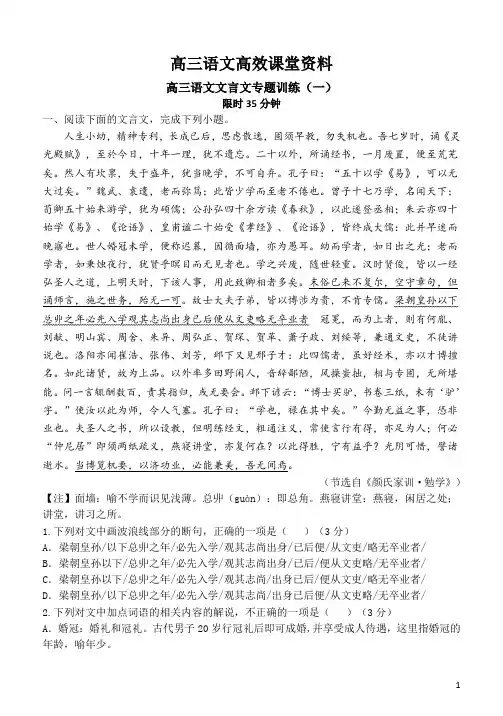

高三语文高效课堂资料B.冠冕:古代帝王、官员所带的帽子,与成语“冠冕堂皇”中“冠冕”意思相同,文中用做仕宦的代称。

C.博士:古代指通晓古今、能言善辩之人。

此词亦为古代学官名,旧时还指从事某些服务行业者,如茶博士、酒博士。

D.经文:古代主要指佛教等宗教典籍中的文字,下句的“注”是对经的注释,类似还有“笺”“疏”等。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()(3分)A.作者认为学习应该从小抓起,效果更好。

不过错过了青春年华也不要自暴自弃,老来学习亦可有所收获。

B.作者认为光阴若流水般易逝,所以在“仲尼居”是内室还是厅堂这样的问题上纠结,纯属浪费时间。

C.学习风气的兴盛或衰败,随世道变迁而变化。

作者在文章中运用了对比的手法来证明这一观点。

D.作者擅长运用举例论证,所举例子丰富而有针对性,使文章说理很有气势的同时,也增强了文章的说服力。

4.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(10分)(1)末俗已来不复尔,空守章句,但诵师言,施之世务,殆无一可。

(5分)(2)当博览机要,以济功业,必能兼美,吾无间焉。

(5分)二、阅读下面的文言文,完成5—8题。

何胤,字子季。

年八岁,居忧哀毁若成人。

既长好学。

师事沛国刘献,受《易》及《礼记》《毛诗》,又入钟山定林寺听内典,其业皆通。

而纵情诞节,时人未之知也,唯献与汝南周颙深器异之。

起家齐秘书郎,迁太子舍人。

出为建安太守,为政有恩信,民不忍欺。

每伏腊放囚还家,依期而返。

入为尚书三公郎不拜迁司徒主簿注《易》又解《礼记》于卷背书之谓为《隐义》永明十年迁侍中领步兵校尉转为国子祭酒。

郁林嗣位,胤为后族,甚见亲待。

累迁左民尚书。

胤虽贵显,常怀止足。

建武初,已筑室郊外,号曰小山,恒与学徒游处其内。

至是,遂卖园宅,欲入东山,未及发,闻谢朏罢吴兴郡不还,胤恐后之,乃拜表辞职,不待报辄去。

明帝大怒,使御史中丞袁昂奏收胤,寻有诏许之。

胤以会稽山多灵异,往游焉,居若邪山云门寺。

永元中,征太常、太子詹事,并不就。

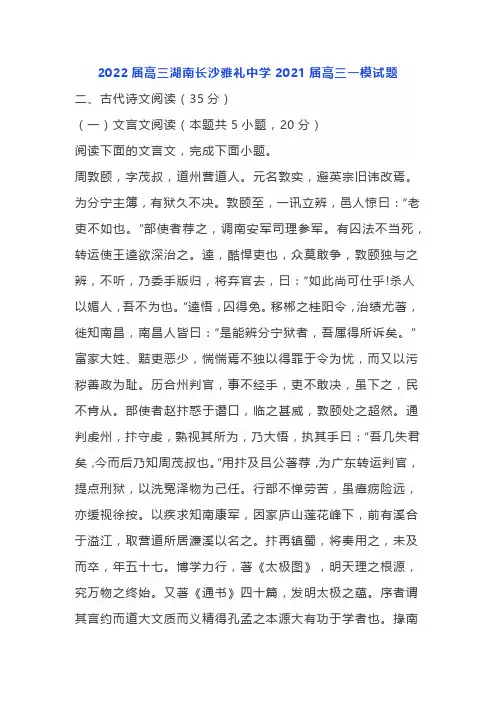

2022届高三湖南长沙雅礼中学2021届高三一模试题二、古代诗文阅读(35分)(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成下面小题。

周敦颐,字茂叔,道州营道人。

元名敦实,避英宗旧讳改焉。

为分宁主簿,有狱久不决。

敦颐至,一讯立辨,邑人惊曰:“老吏不如也。

”部使者荐之,调南安军司理参军。

有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。

逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辨,不听,乃委手版归,将弃官去,曰:“如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。

”逵悟,囚得免。

移郴之桂阳令,治绩尤著,徙知南昌,南昌人皆曰:“是能辨分宁狱者,吾属得所诉矣。

”富家大姓、黠吏恶少,惴惴焉不独以得罪于令为忧,而又以污秽善政为耻。

历合州判官,事不经手,吏不敢决,虽下之,民不肯从。

部使者赵抃惑于谮口,临之甚威,敦颐处之超然。

通判虔州,抃守虔,熟视其所为,乃大悟,执其手曰:“吾几失君矣,今而后乃知周茂叔也。

”用抃及吕公著荐,为广东转运判官,提点刑狱,以洗冤泽物为己任。

行部不惮劳苦,虽瘴疬险远,亦缓视徐按。

以疾求知南康军,因家庐山莲花峰下,前有溪合于溢江,取营道所居濂溪以名之。

抃再镇蜀,将奏用之,未及而卒,年五十七。

博学力行,著《太极图》,明天理之根源,究万物之终始。

又著《通书》四十篇,发明太极之蕴。

序者谓其言约而道大文质而义精得孔孟之本源大有功于学者也。

掾南安时,程珦通判军事,视其气貌非常人,与语,知其为学知道,因与为友,使二子颢、颐往受业焉。

敦颐每令寻孔颜乐处,所乐何事,二程之学源流乎此矣。

故颢曰,自再见周茂叔后,吟风弄月以归,有吾与点也之意。

侯师圣学于程颐,未悟。

访敦颐,留对榻夜谈。

越三日乃还。

颐惊异之,曰:“非从周茂叔来耶?”其善开发人类此。

嘉定十三年,赐谥曰元公。

淳祐元年,封汝南伯,从祀孔子庙庭。

(节选自《宋史·周敦颐传》10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A. 序者谓其/言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源大/有功于学者也B. 序者/谓其言/约而道大文/质而义精/得孔孟之本源/大有功于学者也C. 序者谓/其言/约而道大/文/质而义精/得孔孟之本源大/有功于学者也D. 序者谓/其言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源/大有功于学者也11. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A. 手版,古时官吏上朝或谒见上司时所拿的笏,是用以记事备忘的手持之物。

文言文专题训练------《三国志·曹操传》一、阅读下面的文言文,完成下面小题。

太祖少好飞鹰走狗,游荡无度.,其叔父数言之于嵩。

太祖患之。

后逢叔父于路,乃阳败面喎口。

叔父怪而问其故,太祖曰:“卒中恶风。

”叔父以告嵩。

嵩惊愕,呼太祖,太祖口貌如故。

嵩问曰:“叔父言汝中风,已差乎?”太祖曰:“初不中风,但失爱於叔父,故见罔耳。

”嵩乃疑焉。

自后叔父有所告,嵩终不复信,太祖于是益得肆意矣。

惟梁国桥玄、南阳何颙异焉。

玄谓太祖曰:“天下将乱,非命世之才不能济.也,能安之者,其在君乎!”太尉桥玄,世名知人,睹太祖而异之,曰:“吾见天下名士多矣,未有若君者也!君善自持。

吾老矣!愿以妻子为托。

”由是声名益重。

迁为济南相,国有十余县,长吏多阿附贵戚,赃污狼藉,于是奏免其八。

长吏受取贪饕,依倚贵势,历前相不见举;闻太祖至,咸皆举免,小大震怖,奸宄遁逃,窜入他郡。

政教大行,一郡清平。

初,城阳景王刘章以有功于汉,故其国为立祠,青州诸郡转相仿效,济南尤盛,至六百余祠。

贾人或假二千石舆服导从作倡乐,奢侈日甚,民坐贫穷,历世长吏无敢禁绝者。

太祖到皆毁坏祠屋止绝官吏民不得祠祀及至秉政遂除奸邪鬼神之事世之淫祀由此遂绝。

久之,征还为东郡太守,不就.,称疾归乡里。

初,太祖父嵩,去官后还谯,董卓之乱,避难琅邪,为陶谦所害,故太祖志在复雠东伐。

兴平元年夏,使荀彧、程昱守鄄城,复征陶谦,拔.五城,遂略地至东海。

还过郯,谦将曹豹与刘备屯郯东,要太祖。

太祖击破之,遂攻拔襄贲,所过多所残戮。

凡杀男女数十万人,鸡犬无余,泗水为之不流。

兴平二年,吕布、陈宫率万人袭。

太祖兵皆出取麦,在者不能千人,屯营不固。

太祖乃令妇人守陴,悉兵拒之。

屯西有大堤,其南树木幽深。

布疑有伏,乃相谓曰:“曹操多谲,勿入伏中。

”引军屯南十余里。

明日复来,太祖隐兵堤里,出半兵堤外。

布益进,乃令轻兵挑战,既合,伏兵乃悉乘堤,步骑并进,大破之,获其鼓车,追至其营而还。

初,公为兖州,以东平毕谌为别驾。

2024年上海市各区高三一模汇编:文言文阅读溯江纪源徐霞客①余邑正当大江入海之冲,邑以江名,亦以江之势至此而大且尽也。

生长其地者,望洋击楫,知其大不知其远;溯流穷源,知其远者,亦以为发源______而已。

②余按其发源,江自昆仑之南,流经石门关,始东折而入丽江,为金沙江,又北曲与岷山之江合。

岷江经成都至叙州,不及千里,金沙江经丽江、云南、乌蒙至叙,共二千余里。

江源从无问津,故仅宗其近,其实岷之入江,为支流。

既不悉其孰远孰近,第见《禹贡》“岷山导江”之文,遂以江源归之,而不知导江自岷山,而江源不出于岷山,岷流入江,而未始为江源。

③不第此也,岷流之南,又有大渡河,西自吐蕃,经黎、雅与岷江合,在金沙江西北,其源亦长于岷而不及金沙,故推江源者,必当以金沙为首。

不第此也,宋儒谓中国三大龙”,而南龙之脉自岷山,濒大江南岸而下。

此亦不审大渡、金沙之界断其中也。

不第此也,并不审是南龙盘曲去江之南且三千里,而谓南龙濒江乎?不第此也,不审龙脉,所以不辨江源。

南龙磅礴半宇内,而其脉亦发于昆仑,与金沙江相持南下。

龙远江亦远,脉长源亦长。

不第此也,南龙自五岭东趋、南散,正脉北度,回龙西结金陵,余脉东趋余邑。

是余邑不特为大江尽处,亦南龙尽处也。

龙与江同发于昆仑,同尽于余邑。

(有删改)【注】①徐霞客:江阴(文中“江邑”)人。

明代地理学家、探险家、文学家,夙好远游,欲讨江源,崇祯丙子秋,辞家出流沙外,至庚辰秋归。

计程十万,计日四年。

②龙:龙脉,因山脉在形态上多方面与龙相似,故中国风水学将山脉喻为龙。

21.根据文意,可填入第①段横线处的一项是(B)。

(1分)A.昆仑B.岷山C.金沙江D.黄河22.根据第②段内容,不符合作者意思的一项是(C)。

(2分)A.长江发源地的发现是他亲自考察的结果。

B.真正了解河流长短远近才能推算其源头。

C.根据《禹贡》区分出长江支流和干流。

D.不能仅仅从字面意思去理解典籍记载。

23.第③段连用五个“不第此也”,赏析其妙处。

文言文专题训练-------《战国策·赵策三》一、阅读下面的文言文,完成下面小题。

秦攻赵于长平,大破之,引兵而归。

因使人索六城于赵而讲。

赵计未定。

楼缓①新从秦来,赵王与楼缓计之曰:“与秦城何如?不与何如?”楼缓辞让曰:“此非臣之所能知也。

”王曰:“虽然,试言公之私。

”楼缓曰:“今臣新从秦来,而言勿与,则非计也;言与之,则恐王以臣之为秦也。

故不敢对。

使臣得为王计之,不如予之。

”王曰:“诺.。

”虞卿闻之,入见王,王以楼缓言告之。

虞卿曰:“此饰说也。

”王曰:“何谓也?”虞卿曰:“秦之攻赵也,倦而归乎?王以其力尚能进,爱.王而不攻乎?”王曰:“秦之攻我也,不遗余力矣,必以倦而归也。

”虞卿曰:“秦以其力攻其所不能取,倦而归。

王又以其力之所不能攻以资之,是助秦自攻也......。

来年秦复攻王,王无以救矣。

”王又以虞卿之言告楼缓。

楼缓曰:“虞卿能尽知秦力之所至乎?诚.不知秦力之所至,此弹丸之地,犹不予也,令秦来年复攻王,得无割其内而媾乎?”王曰:“诚听子割矣,子能必来年秦之不复攻我乎?”楼缓对曰:“此非臣之所敢任也。

”王以楼缓之言告。

虞卿曰:“来年秦复求割地,王将予之乎?不与,则是弃前功而挑秦祸也;与之,则无地而给之。

今坐而听秦,秦兵不敝而多得地,是强秦而弱赵也。

以益愈强之秦,而割愈弱之赵,其计固不止矣。

且秦虎狼之国也无礼义之心其求无已而王之地有尽以有尽之地给无已之求其势必无赵矣王必勿予。

”王曰:“诺。

”因发虞卿东见齐王,与之谋秦。

虞卿未反,秦之使者已在赵矣。

楼缓闻之,逃去。

(节选自《战国策·赵策三》) 【注】①楼缓:赵人,仕于秦。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A.且秦虎狼之国/也无礼义之心/其求无/已而王之地有尽/以有尽之地给无已之求/其势必无赵矣/B.且秦虎狼之国也/无礼义之心/其求无已/而王之地有尽/以有尽之地给无已之求/其势必无赵矣/C.且秦虎狼之国/也无礼义之心/其求无已/而王之地有尽/以有尽之地给/无已之求其势必无赵矣/D.且秦虎狼之国也/无礼义之心/其求无/已而王之地有尽/以有尽之地给/无已之求其势必无赵矣/2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()A.诺,在文中表示同意对方的观点。

2023北京高三(上)期末语文汇编文言文阅读一、文言文阅读(2023秋·北京通州·高三统考期末)阅读下面文言文,完成下面小题。

始吾读孟轲书,然后知孔子之道尊,圣人之道易行;王易王,霸易霸也。

以为孔子之徒没,尊圣人者,孟氏而已。

晚得扬雄书,益尊信孟氏。

因雄书而.孟氏益尊,则雄者,亦圣人之徒欤!圣人之道不传于世;周之衰,好事者各以.其说干时君,纷纷藉藉..相乱,六经与百家之说错杂;然.老师大儒犹在。

火于秦,黄老于汉,其存而醇者【1.】,孟轲氏而止耳,扬雄氏而止耳。

及得荀氏书,于是又知有荀氏者也。

考其辞,时若不粹;要其归,与孔子异者鲜矣:抑犹在轲雄之间乎?孔子删诗书,笔削春秋;合于.道者著之,离于道者黜.去之。

故诗书春秋无疵。

余欲削荀氏之不合者,附于圣人之籍.,亦孔子之志欤!孟氏醇乎醇者也;荀与扬,大醇而.小疵。

(取材于韩愈《读荀》)儒讥墨以上同、兼爱、上贤、明鬼【2】,而孔子畏大人【3】、居是邦不非其大夫,春秋讥专臣,不“上同”哉?孔子泛爱亲仁,以博施济众为圣,不“兼爱”哉?孔子贤贤,以.四科【4.】进褒弟子,疾殁世而名不称,不“上贤”哉?孔子祭如在,讥祭如不祭者,曰我祭则受福,不“明鬼”哉?儒墨同是尧舜,同非桀纣,同修身正心以治天下国家,奚不相悦如是哉?余以为辩生于.末学,各务售.其师之说,非二师之道本然.也。

孔子必用墨子,墨子必用孔子,不相用,不足为孔墨。

(取材于韩愈《读墨子》)注释:【1】醇:通“纯”。

【2】上同等:“上”同“尚”。

“尚同”“兼爱”“尚贤”“明鬼”为《墨子》书中篇名。

【3】大人:指在高位的人。

【4】四科:指德行、言语、政事、文学。

1.下列语句中加点词语的解释,不正确...的一项是()A.纷纷藉藉..相乱藉藉:杂乱B.离于道者黜.去之黜:罢免C.附于圣人之籍.籍:典籍D.各务售.其师之说售:推行2.下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是()A.好事者各以.其说干时君以.四科进褒弟子B.然.老师大儒犹在非二师之道本然.也C.合于.道者著之余以为辩生于.末学D.因雄书而.孟氏益尊大醇而.小疵3.下列对文中语句的理解,不正确的一项是()A.晚得扬雄书,益尊信孟氏晚些时候读到扬雄的著作,更加尊崇相信孟子B.要其归,与孔子异者鲜矣概括荀子著作的主旨,与孔子观点不同的地方很少C.儒墨同是尧舜,同非桀纣儒家和墨家都是尧、舜的后代,而不是桀、纣的后人D.奚不相悦如是哉为什么要像现在这样不相认同呢4.根据文意,下列理解与推断,不正确...的一项是()A.作者开始认为推崇儒家思想的人是孟子和扬雄,读了《荀子》后,才知道荀子对儒学思想的推崇在孟、扬之间。

读书之法,在循序而渐进,熟读而精思

高三文言文阅读训练(1)

班级: 学号: 姓名:

阅读下面的文言文,完成1—4题。

郑遨,字云叟,滑州白马人也。唐明宗祖庙讳遨,故世行其字。遨少好学,敏于文辞。

唐昭宗时,举进士不中,见天下已乱,有拂衣远去之意,欲携其妻、子与俱隐,其妻不从,

遨乃入少室山为道士。其妻数以书劝遨还家,辄投之于火,后闻其妻、子卒,一恸而止。遨

与李振故善,振后事梁贵显,欲以禄遨,遨不顾,后振得罪南窜,遨徒步千里往省之,由是

闻者益高其行。

其后,遨闻华山有五粒松,脂沦入地,千岁化为药,能去三尸,因徙居华阴,欲求之。

与道士李道殷、罗隐之友善,世目以为三高士。遨种田,隐之卖药以自给,道殷有钓鱼术,

钩而不饵,又能化石为金,遨尝验其信然,而不之求也。节度使刘遂凝数以宝货遗之,遨一

不受。唐明宗时以左拾遗、晋高祖时以谏议大夫召之,皆不起,即赐号为逍遥先生。天福四

年卒,年七十四。

遨之节高矣,遭乱世不污于荣利,至弃妻、子不顾而去,岂非与世自绝而笃爱其身者欤?

然遨好饮酒弈棋,时时为诗章落人间,人间多写以缣素,相赠遗以为宝,至或图写其形,玩

于屋壁,其迹虽远而其名愈彰,与乎石门之徒异矣。

与遨同时张荐明者,燕人也。少以儒学游河朔,后去为道士,通老子、庄周之说。高祖

召见,问“道家可以治国乎?”对曰:“道也者,妙万物而为言,得其极者,尸居衽席之间可

以治天地也。”高祖大其言,延入内殿讲《道德经》,拜以为师。荐明闻宫中奉时鼓,曰:“陛

下闻鼓乎?其声一而已。五音十二律,鼓无一焉,然和之者鼓也。夫一,万事之本也,能守

一者可以治天下。”高祖善之,赐号通玄先生,后不知其所终。

(选自欧阳修《新五代史?隐逸传》)

1、下列各句加点字解释正确的一项是( )

A.唐明宗祖庙讳遨,故世行其字 字: 书法

B.因徙居华阴,欲求之 因: 因为

C.至或图写其形,玩于壁屋 写: 描摹

D.与乎石门之徒异矣 徒: 门徒

读书之法,在循序而渐进,熟读而精思

2、下列各句,均能说明郑遨“节高”的一组是( )

①遨少好学,敏于文辞 ②后闻妻子卒,一恸而止

③欲以禄遨,遨不顾 ④节度使刘遂凝数以宝货遗之,遨一不受

⑤遭乱世不污于荣利 ⑥然遨好饮酒弈棋,时时为诗章落人间

A.①②⑥ B.②③⑥ C.③④⑤ D.①④⑤

3、下列对文章内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.郑遨年轻时好学能文,后来考进士却落第了,又恰逢社会动荡,于是隐居山林,当了

道士。

B.郑遨与道友李道殷、罗隐交情深厚,三人虽屡受朝廷征召,但均未出仕,被世人看作

是三位高洁之士。

C.郑遨隐居山林,但经常有诗稿散落民间,人们对这些诗稿珍爱有加,甚至把它们誊写

在丝绢上,作为馈赠佳品。

D.张荐明与郑遨同为当时著名的隐士,他曾喜好儒学,后来则一心崇奉道家学说,他认

为道家学说对治国大有裨益。

4、翻译下列句子。(10分)

⑴后振得罪南窜,遨徒步千里往省之,由是闻者益高其行。(4分)

⑵遨尝验其信然,而不之求也。(3分)

⑶高祖大其言,延入内殿讲《道德经》,拜以为师。(3分)

读书之法,在循序而渐进,熟读而精思

二、阅读下面的文言文。完成5~8题。

范滂,字孟博,汝南征羌①人也。少厉清节,为州里所服。冀州饥荒,盗贼群起,乃以

滂为清诏,使案察之。滂登车揽辔,慨然有澄清天下之志。及至州境,守令自知臧污,望风

解印绶去。

迁光禄勋主事。时陈蕃为光禄勋,滂执公仪诣蕃,蕃不止之,滂怀恨,投版弃官而去。

郭林宗闻而让蕃曰:“若范孟博者,岂宜以公礼格之! 今成其去就之名,得无自取不优之议

邪?”蕃乃谢焉。复为太尉黄琼所辟,后诏三府掾属举谣言②,滂奏刺史、二千石权豪之党二

十余人。尚书责滂所劾猥多,疑有私故。滂对曰:“臣之所举,自非叨秽奸暴,深为民害,

岂以污简札哉! 以会日迫促,故先举所急;其未审者,方更参实。若臣言有贰,甘受显戮。”

吏不能诘。滂睹时方艰,知意不行,因投劾去。

太守宗资先闻其名,请署功曹,委任政事。滂在职,严整疾恶。滂外甥西平李颂,公族

子孙,而为乡曲所弃。中常侍唐衡以颂请资,资用为吏。滂以非其人,寝而不召。资迁怒,

捶书佐朱零。零仰曰:“范滂清裁,犹以利刃齿腐朽。今日宁受笞死,而滂不可违。”资乃止。

后牢修诬言钩党,滂坐系黄门北寺狱。滂后事释,遂还乡里。

建宁二年,遂大诛党人。诏下,急捕滂等。督邮昊导至县,抱诏书,闭传舍,伏床而泣。

滂闻之曰:“必为我也。”即自诣狱。县令郭揖大惊,出,解印绶,引与俱亡,滂曰:“滂死

则祸塞,何敢以罪累君,又令老母流离乎!”其母就与之诀,滂白母曰:“滂从龙舒君④归黄

泉,得其所矣。惟大人割不可忍之恩,勿增感戚。”母曰:“汝今得与李、杜齐名,死亦何恨。

既有令名,复求寿考,可兼得乎?”滂跪受教,再拜而辞。行路闻之,莫不流涕。时年三十

三。 (选自《后汉书?党锢列传》,有删改)

【注】①汝南征羌:郡县名。在今河南郾城县东南一带。’(参谣言,群众反映官吏好坏

的歌谣。③会曰:指三公会议的日子。三公,即大司徒、大司马、大司空。(孕龙舒君:范

滂之父范显,曾为龙舒侯相,时已故。龙舒,汉代侯国名。

⒌对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.少厉清节 厉:通“砺”,磨炼 B.滂执公仪诣蕃 执:捉拿,拘捕

C.请署功曹 署:代理,暂任 D.滂死则祸塞 塞:消弭,平息

⒍下列句子中,全都表现范滂憎恨邪恶的一组是( )

①及至州境,守令自知臧污,望风解印绶去 ②滂怀恨,投版弃官而去

读书之法,在循序而渐进,熟读而精思

③滂奏刺史、二千石权豪之党二十余人 ④滂在职,严整疾恶

⑤范滂清裁,犹以利刃齿腐朽 ⑥惟大人割不可忍之恩,勿增感戚

A.①③⑤ B.②④⑥ C.①④⑥ D.②③⑤

⒎下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.范滂年轻时就注重品德修养,受到州郡和乡里的钦佩。冀州因灾荒而动荡,范滂被委

任为清诏使。刚到州境,贪官污吏就慑于他的廉直刚正,弃官而逃。

B.因为弹劾人数过多,范滂受到尚书的责备与怀疑,但范滂不为所屈,大义凛然地表示

自己如存有私心,检举失实,甘愿接受死刑。

C.范滂秉公办事,不徇私情,不仅曾主动上书揭发依仗权势欺压百姓的刺史、权豪,而

且曾在休息时候拒绝召见为乡人所不齿的外甥。

D.建宁二年,皇上下诏缉捕范滂等人。督邮吴导不愿拘捕范滂,县令郭揖愿与范滂一同

出逃,他们的行为既表现了对朝廷此举的不满,也表现了对范滂为人的无比敬仰。

⒏把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。( 10分)

① 今成其去就之名,得无自取不优之议邪?(3分)

② 以会日迫促,故先举所急;其未审者,方更参实。(4分)

③既有令名,复求寿考,可兼得乎?(3分)